尼采《偶像的黄昏・格言与箭》№19

怎么?你们一方面选择了美德和宽宏大量,一方面又用忌妒的眼光盯着无忧无虑之人的利益?⸺但具有美德的人会放弃“利益”……(这是写在一个反闪米特人房门上的话)

卡壳世界・作文

“我所怀念的,是三十年前那个柔软丰满富有弹性和张力的屁股”,夏洛克・华生庄严地说,“不是现在这个基层组织软弱涣散的松松垮……”

波動拳!波動拳!波動拳!波動拳!昇龍拳!!!

YOU, LOSE.

“对不起,我说错话了,即便现在,你的屁股也仍然……”

百裂张手!龙卷旋风脚!螺旋打桩!

YOU, LOSE.

“今天天气……蛙蛤蛤蛤”,鼻青脸肿的夏洛克・华生盘腿坐在地上手抚后脑勺,“好久不见!克里斯蒂娜!”

“好久不见,夏洛克”,女人优雅的用餐巾擦拭嘴角,“你还是狼狈不堪的老样子。”

“亲爱的妖布廖肖莫夫娜”,夏洛克・华生爬起来坐到桌边,开始套近乎,“今天不会只有喝茶聊天吧?”

“这家店的曲奇很好吃,正主儿还没到”,克里斯蒂娜优雅的往嘴里塞块饼干,“另外,不要叫得那么亲热。”

“咱家那俩猫最近可好?”夏洛克・华生继续套近乎,“好久不见了挺想念牠们的。”

“早死了,都多少年了”,克里斯蒂娜优雅的喝口茶,“另外,不要说‘咱家’。”

“克里斯蒂娜姑妈早安”,正主儿到了,“夏洛克大叔也在吖,早安。”

“早安,叶卡捷琳娜(Екатерина)”,克里斯蒂娜打招呼。

“早安,妖凯焦林奈(Ëkätërïnä)”,夏洛克・华生打招呼。

“我叫凯瑟琳,最起码从嫁到联合王国开始就这样了”,年轻女人纠正,“夏洛克大叔你说什么?”

“别理他”,克里斯蒂娜对凯瑟琳说,“变音强迫症,看见元音字母不加俩点不舒服。”

“嘿嘿二阶导而已”,夏洛克・华生傻笑,“向牛顿爵爷致敬。”

“在利沃夫理工大学就读的时候,教材是拼凑的,里面混合了牛顿记号、拉格朗日记号⸺那家伙这时就是个省音狂,到处夹撇号⸺以及莱布尼茨记号”,克里斯蒂娜解释,“你还记得爷爷叫什么吗?⸺叶不列歇姆(Ебрехем)是吧⸺让这家伙抄一份报名表,我就变成妖布廖肖莫夫娜(Ёбрёхёмовна)了。”

“那么那些信件里的‘克廖娜(Кр'Ё'на)’就是姑妈你了?”

“本来‘克列娜(Крена)’是我自称的缩写,到了这家伙笔下一律变音加撇号,就成这样了”,克里斯蒂娜解释,“你从哪里看来的?”

“爸爸整理的档案”,凯瑟琳回答,“一叠空信封外加一叠写满字的信纸。”

“阿廖沙这家伙……”克廖娜嘟囔,“让他帮忙收拾家里房间就变成这样。”

“妹控真可怕”,夏洛克・华生记笔记,“偷看妹夫来信。”

“谁是妹夫?!”克廖娜大怒,额上的青筋条条绽出,“我还没结婚,你怎么凭空污人清白?!”

“应该就是署名‘肖伦(Shër'ön)’的那位吧?”凯瑟琳装蒜,“我看他对姑妈的景仰简直溢于言表。”

“就是这家伙!我看他乱加变音符号气不过,就称他为‘肖略克・歪葱(Shërlöck Wäzön)’,没想到这家伙顺杆爬上来了!”克廖娜继续大怒,涨红了脸,“你光看见这厮的肉麻来信,看不见我把他骂得狗血喷头的回信吧?”

“确实”,凯瑟琳点头,“看时间从你们上中学就开始了。”

“当时我还在牛大附中⸺在伦敦不在牛津⸺她是交换生”,肖伦回忆,“有一天抬头一看,一个紧致圆润的屁股!于是撕掉了帝国理工的报名表,改填利沃夫理工的入学申请了。”

“对上号了吧?”克廖娜看凯瑟琳若有所思的盯着夏洛克,忍不住出言询问,“信纸上的花痴形象与现实中的活人模样。”

“嗯,对上了,之前还以为夏洛克大叔是个普通的闷骚中年”,凯瑟琳歪着头,好奇的盯着肖伦,“现在看来,真不愧是提出那啥主义的变态。”

“唯腚史观,又称历史唯腚主义,指人类文明进步主要由屁股推动”,肖伦一本正经的胡说八道,“无论是个人奋斗还是历史进程,莫不是如此。”

“大叔你咋没去写论文呢?”凯瑟琳听着有趣,忍不住出言讥讽。

“别看他这幅贼眉鼠眼的样子,写论文可不含糊”,克廖娜提醒,“博士论文《充足理由律的共轭复根》单行本每年都有点销量呢。”

“蛙蛤蛤蛤过奖了过奖了”,肖伦手抚后脑勺,“挣个几袋烟钱而已。”

“大叔你为啥总把‘德意志(Deutsch)’写成‘钓鱼痴(Dëutsch)’呢?”凯瑟琳继续问。

“因为俄语只有这个字母的变音而德语没有吧?”克廖娜忍不住插话。

“因为我脑壳里总想着能量对时间的二阶导”,肖伦严肃的回答,“我所见过最‘妖(Ëë)’的活人,是贝尔格莱德的一个烧烤厨子,从零到战列舰主炮,用不了三秒。”

“大叔你还有时间去巴尔干吖?”凯瑟琳的好奇心在见到活人之后被完全激发出来了,“不是说在荷兰待了十年么?”

“尼德兰,安特卫普在信天主教的这半边”,克廖娜替肖伦纠正,“这家伙在利沃夫混了十年,拿到副博士⸺相当于西边的博士⸺之后就跑路了,再来信才知道在尼德兰。”

“那么大叔你一定知道红灯区的情况喽?”凯瑟琳进入主题,今天确实有事问。

“怎么会?这十年忙得很,当保姆操碎了心”,肖伦愁眉苦脸的回答,“尤其是阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙,从来都没去过,就连红灯区那挂着阿芙洛狄忒雕像的铁栅栏门朝哪边开都不知道。”

“嗯嗯”,凯瑟琳夸张的点头,“大叔你的人品,我们还是信得过的。”

“这些话题对小孩子来说不合适”,克廖娜有不同意见。

“我已经不是小孩子了”,凯瑟琳也有不同意见,“这些话题对于我一个离过婚的女人没什么,倒是对姑妈你一个未婚女人来说太刺激了。”

“你……”克廖娜一时气结。

肖略克・歪葱一时没忍住,噗哧一声笑出来,于是又输了一局。

“大叔你为啥会在尼德兰呢?”凯瑟琳看肖伦处理完脸上伤口,继续问。

“她说过想去英语环境生活,南非也行”,肖伦用下巴指向克廖娜,“我一想南非白人都说荷兰语,黑人才说英语,并且你们是东仪天主教徒,就接了个弗兰德斯的活儿,没想到一待就是十年。”

“大叔你为啥不在利沃夫拿到博士再走呢?”凯瑟琳有些问题明显是替姑妈问的。

“你们那边只有为人类文明进步作出卓越贡献的人才授予博士,通常副博士也够了,我是在哲学院拿的副博士”,肖伦有问必答,“要在医学院拿个博士确实有点难,当时我的前进动力,也就是她的屁股……咱不提这个了好吗?”

“好吧”,凯瑟琳看克廖娜脸色不善,也就就坡下驴,“大叔你对于红灯区的黑人了解多少?他们为啥自称‘of Gatosia’呢?”

“红灯区的黑人……通常是看场子的,会有一些福利”,肖伦直说了,“这个词是希腊语公猫‘噶托斯(γατος)’加上构词后缀⸺刚好用一个西里尔字母表示⸺构成,意思就是‘公猫国度(Das Katersland)’。”

“想起来了,大叔你曾经在信里提到过‘阿喀琉斯・范・加图夏(Ακαλюς φαν Γατοσя)’,当时以为只是个人名而没有在意。”

“哪封信?”克廖娜问凯瑟琳,“怎么我没印象?”

“可能没转寄到新的通信地址吧”,凯瑟琳猜测,“但是归档了,应该是大叔到尼德兰而姑妈你去克拉科夫之后不久。”

“妹控真可怕”,肖伦记笔记,“私藏妹夫来信。”

克廖娜翻了翻白眼,没说话。

“所以这个……Akalius van Gatosia……到底是谁?”凯瑟琳也低头看一眼笔记,“为啥用希腊语。”

“在东地中海有那么一群人,祖上是黑人,自己却已经是一身白皮”,肖伦回答,“日常尽量用希腊字母,不够就补充科普特字母,还不够则补充西里尔字母。”

“听起来像是忒休斯那一伙。”克廖娜有些感想。

“没错,圣经上的‘海上民族’”,肖伦点头,“当时叫‘非利士人’,居住的地方叫‘巴勒斯坦’。”

“咱不提这事儿了”,克廖娜知道接下去就要用大利拉的屁股论证唯腚史观的伟大光荣正确性了,赶紧喊停,“接着说公猫吧。”

“为啥?大利拉能艳绝色目群芳是她的本事”,凯瑟琳听着正起劲,但是看克廖娜的脸色,声音越来越低,“参孙的性癖也很关键……”

“长话短说吧,很多社会性动物‘全雄群’的配置,猫科也有,比如狮子”,肖伦对姑姪俩的矛盾视而不见听而不闻,“但是猫本身反而没有,头猫不禁止其它公猫交配。”

“那不就是‘光棍俱乐部’吗?每所大学都有”,克廖娜简单类比之后下结论,“一群非自愿独身者抱团取暖。”

“不太一样,这批人是自愿单身,生理需求靠福利解决”,肖伦解释,“团体内不能出现女人。”

“船上就这样,有事等靠岸后解决”,凯瑟琳听着有感想,“听描述好像是类似‘喵喵社(ñaña Klub)’的组织。”

"差不多",肖伦肯定,“他们自称‘黑脖子兄弟会’。”

“听起来没什么,这种组织多得是”,克廖娜不以为然,“我在利物浦落户之后就加入了好几个姐妹会。”

“这个不一样,有明确的政治目的”,肖伦补充说明,“一身黑皮当然是非洲的代表,但领导层都是祖上白人而在非洲安家多代的。”

“他们的目的是什么?”凯瑟琳听着一头雾水,“该不会以为成天在红灯区里混就能出头吧?”

“当然不会,真正说话管用的人早就洗白⸺字面意义上换成白皮⸺上岸了”,肖伦回答,“比如各大院校当中一票刘某,拟构含米特祖语忙得不亦乐乎,吵得不可开交,唯独在反色目这一点能达成共识。”

“我听说构造含族祖语的多次尝试都失败了”,克廖娜质疑,“又骗到经费了?”

“性相近,习相远,这次换了一条思路”,肖伦解释,“不忌讳色目词根甚至主动往上凑⸺传说中哥儿俩当然一起学说话⸺只是语法向苏美尔看齐,贴近当代汉语现状:正在向黏着语进化的孤立语。”

“原来是拼凑吖,确切地说应该是架空”,凯瑟琳评论,“总比原来各个山头都要照顾到结果都照顾不到要整齐点。”

“他们就是这么想的”,肖伦点头,“以梵语为榜样,雅利安人能出个波腻尼,汉人也能出个刘咪咪。”

“举个例子吧,这么说太抽象了”,克廖娜提醒。

“就比方说红灯区的黑人,其中有一部分已经获得了有限的自由”,肖伦举例,“现在这些人会自称‘毛拉们(マウラたち)’而不再是‘马瓦力’,虽然后者仍然作为集合名词保留。”

“听起来就像是苏美尔语替换了核心词汇那样”,凯瑟琳评论。

“确切地说是阿卡德语”,肖伦纠正,“在三辅音词干基础上,五段动词有八段活用。”

“听说过阿卡德受到苏美尔强烈影响”,凯瑟琳点头,“不知道与埃及相比谁更古老。”

“学术上的问题让业内撕哔去吧”,肖伦一句话带过,“不过埃及的史料遗存更多更完整,古埃及语用了三千年时间实践了螺旋上升:从屈折语回到了屈折语。”

“听我哥说汉语也是从孤立语回到了孤立语”,克廖娜插话。

“确切的说是转了两圈,第二圈还与第一圈不一样”,肖伦抛出了尚未达成共识的业内观点,“三千年前开始远东汉语转第二圈,而这边都是第一圈的遗存。”

“这观点挺新颖,是大叔你自己琢磨出来的么?”凯瑟琳问。

“受过俩人启发,一个是喀山大学罗刹突厥关系学院执行院长……”肖伦翻笔记,“亲・刘夫日一斤?”

“这名字真怪,是你抄错了么?”克廖娜质疑。

“是有点怪,可能抄错了”,肖伦承认,“另一个是基辅大学的刘博德洛夫。”

“那不是我哥/爸么?”克廖娜和凯瑟琳异口同声。

“世界真小啊”,肖伦在笔记本上做标注,“从来也没听你提到过。”

“提过,说我哥在房门上写了两句话”,克廖娜接口,“哈布斯堡路径依赖,霍亨索伦天命昭昭。”

“在姑妈你走后爸爸又加了两句”,凯瑟琳补充,“撒玛利亚武德充沛,耶路撒冷费拉不堪。”

“有趣,好像听过”,肖伦记笔记,然后翻找,“巴库大学罗刹色目关系学院执行院长⸺亲人・刘日三斤?”

“这个不是刚才那人么?”克廖娜质疑,“你不仅抄错了,还抄串了?”

“这么说来还有一个”,肖伦翻笔记,“喀布尔大学雅利安色目关系学院执行院长⸺亲日・刘天十斤。”

“都是有创意的名字吖”,凯瑟琳感叹,“真不愧是虽远必诛の强汉之龙裔。”

“你的家名不是刘爹勉巧娃么?四个拗音都用上所以印象深刻”,肖伦忽然想起这件事,“还有,为啥不去基辅大学呢?”

“我哥用我的名字⸺克列娜・刘博德罗娃⸺招摇撞骗,他很享受被人称呼阿姨”,克廖娜抱怨,“我受不了拆信之后板着脸递给我哥的日子,就去了利沃夫上学,眼不见心不烦。”

“妹控真可怕”,肖伦记笔记,“走妹夫的路,让妹夫无路可走。”

“我爸就我一个闺女,也没有其他兄弟”,凯瑟琳说,“姑妈找我合计,说家名反正传不下去了,不如改一个自己用。”

“反正就用到出嫁为止”,肖伦接口,“你离婚之后改回哪个?”

“没改。那么多女人顶着前夫的家名晃悠,也不在乎多我一个”,凯瑟琳不在乎,“我也很喜欢被称为‘提尔伍德(Tealwood)太太’,回到利物浦之后更是如此。”

“你呢?”肖伦问克廖娜,“给你写信怎么称呼?”

“平克武德(Pinkwood)。”克廖娜回答很简洁。

“平克……武德?”肖伦一愣,“果然很有……想像力。”

“姑妈在贝尔法斯特冒充我娘家的婆家亲戚,在利物浦则冒充我婆家的娘家亲戚”,凯瑟琳补充,“脾气古怪的老处女在英国到处都是,姑妈平静的生活很轻松呢。”

“老则老矣,那啥则未必”,肖伦低声嘟囔,声音虽轻,但还是被克廖娜听到了。

肖伦,再输一局。

尼采《偶像的黄昏・格言与箭》№20

十足的女人从事文学,其情形就像一个人在犯一个小小的罪孽时一样:其行为是试探性的、顺便的和左顾右盼的。想知道是否有人注意她,从而使得有人注意她……

卡壳世界・作文

“武诙谐(uchuïchïe)?这就是你的笔名?”乌呼鲁把报纸拿低一些,从而从报纸上方看见云丹,“名字取得不错嘛,又有德意志特色又有班图特色。”

“其实我是库西特人”,云丹有点不好意思,“很抱歉用了你们班图人的专利。”

“没关系,我们高兴还来不及呢”,乌呼鲁用下巴指向正在验货的客户,“始终代表了阿非利加的,是他们汉人,跟咱们黑人没关系。”

“听说你改名了?”赛蒙忽然凑过来。

“是啊,现在叫‘乌云塔科’⸺睿智的章鱼(たこ)⸺找编辑商量过”,云丹回答,“本来候选还有艾比(えび)、卡尼(かに),编辑说‘虾兵蟹将有何睿智可言’就给毙了。”

“汉堡最不缺的就是咬文嚼字的酸茂才”,乌呼鲁忽然感慨,“还有多如牛毛的城讳、家讳。”

“作为人营企业当中原则上终身雇佣的常勤正社员,这些道理我比你明白”,云丹理直气壮,“人族区域自治地方的人间资本比较活跃,你应该也懂。”

“那是里加的城讳吧?”乌呼鲁听着费劲,“算它多如羊毛好了。”

“画鬼容易画人难,我写不出来没经历过的事情”,云丹继续理直气壮,“只是把汉堡的事情挪到里加而已。”

“没有两片叶子相同”,赛蒙插嘴,“比如我工作的汉堡音乐学院……”

“里加工业学院”,云丹回答很快,“北边隔条马路是利沃尼亚群众大学,南边隔条马路是里加异族语学院,再往南则是利沃尼亚人族学院。”

“那么‘黑鬼四’……”赛蒙追问。

“里加会有个‘尼古拉四(Nicolas)’琴行”,云丹对答如流,“伙计们唤作尼古拉丘克、~恰克、~切克、~乔克,名字则是约翰、彼得、路加、保罗。”

“所以主角到底是谁?”乌呼鲁指着报纸上的预告问,“一个背井离乡的少年,告别了咖喱锅勒盟番萝卜左旗苜蓿浩特的家里的一吽三咩地……”

“这说的是哪里?”赛蒙插嘴问,“什么是一吽三咩地?”

“编辑说不让出现现实地名,咖喱锅勒盟下属胡葱洋薯番萝卜⸺各分左右⸺六个旗”,云丹摊手,“至于吽咩,类似‘石高’那样,一吽等于十二咩。”

“什么羊这么能吃?”乌呼鲁质疑,“我们那里一亩草场能养一头牛或二十只羊呢。”

“品种不一样吧,还有就是像‘石高’一样虚报”,云丹耸肩,“总之已经成了面积单位,咩高不如吽高更准确。”

“接下来一咩等于十二喵,一喵等于十二吱是吧?”刘别什金验过货之后走过来了,“吕贝克又昭告天下了。”

“吕贝克总是来这套,隔三差五颁布新的度量衡”,赛蒙见杜布雷居也跟着过来了,就换用德语,“他们怎么说,咱们照办就是。”

“要区分作为汉萨同盟总部所在地的代称和城市本身”,哈法达拉跟着一起走过来,“这次很明显是理想主义者妥协了,自然度量衡又赢一局。”

“不必妄自菲薄,汉萨五常当中,咱们汉堡也占了一席之地”,杜布雷居好容易能参与对话,“不来梅、鹿特丹和安特卫普想必没啥意见。”

“大事开小会,小事开大会”,乌呼鲁评论,“等到理事会召开的时候,摆在那些计划单列市鼻子底下的议案,都是他们领主签过字的成文稿了。”

“你们应该只能在汉堡活动吧?”刘别什金问各位,“否则我会建议各位去其它邦转转。”

“是,还没混成帝国自由民”,杜布雷居摸着锁骨回答。

“不仅没身份,还没时间”,哈法达拉补充,“我们年中无休,没有假期。”

“真遗憾吖”,刘别什金站着说话不腰疼,“否则应该去拜仁,到慕尼黑以外的地方看看,就能明白邦委邦政府是干嘛的,镇公所平时都在干嘛,为啥每个村子都有一所小教堂。”

“拜仁有什么特别之处吗?”赛蒙问。

“在老德意志各邦当中,拜仁体量最大历史最悠久”,刘别什金回答,“然而却不是选帝侯。”

冷场,尴尬。

“您还有什么事要办吗?”云丹忍不住开口问。

“等一会儿演唱会看看实际效果”,刘别什金回答。

“低音提琴太大太重,小贝斯正在开发中”,哈法达拉插话,这些天都没他什么事。

“普通的手风琴品质已经很稳定了”,杜布雷居说,“现在除了制造销售之外,正在搞巴扬。”

“这些事情让老板去操心吧”,云丹听完不置可否,“我又不是经理。”

“你们在干什么?”刘别什金忽然问,“除了接待客户之外就是无所事事?”

“我们都有自己的生计,只是礼拜天过来”,乌呼鲁回答,“常勤正社员只有她一个,平时工作日您来只能看到她在看店。”

“那么她平时也就记录下客户需求”,刘别什金追问,“等周末反映给你们?”

“您直接问本人不就行了?”乌呼鲁耸肩。

“是”,云丹回答,“除此之外无所事事。”

“我看也是”,刘别什金从桌上拿起乌呼鲁放下的报纸念到,“为了竞选摄政王,少年首先要当上海军上将(Admiral),胸口佩戴鲜红的‘A’字衣锦还乡?”

“恶趣味?”乌呼鲁诧异的看着云丹,“这么恶搞红字真的合适么?”

“实事求是”,云丹也诧异的看着乌呼鲁,“红字对女人来说是耻辱,对男人而言是荣誉吖。”

“文艺青年和文艺女青年吖”,刘别什金诧异的看着乌呼鲁和云丹,“不管怎么说,我尊重你们的传统风俗习惯。”

“那不是我们的传统风俗习惯!”店里五个黑鬼异口同声。

“你们都知道吖”,刘别什金诧异,然后想通了,“也是,不比白色垃圾高明一截的黑鬼留不下来。”

“我们平时都很忙,只能了解个大概齐”,赛蒙说,“真正看书多的是他俩。”

“我也挺忙”,乌呼鲁谦虚,“以前在船上看阅览室的时候稍微有那么一点积累。”

“你就没写点啥?”刘别什金问乌呼鲁,“像她一样发表?”

“可别说‘银杯菊’巨卷?”云丹看乌呼鲁盯着桌上静物,于是提醒。

“哪有,正在构思鹌鹑三部曲”,乌呼鲁看窗外跑过几只猫,随口回答,“《狸花、鹌鹑和手》《鹅蓝、鹌鹑和酒》《鹰短、鹌鹑和柳》。”

“那我提醒你,也是编辑提醒过我的事情”,云丹盯着乌呼鲁说,“读者一不喜欢黑屌日白妞,二不喜欢中年妇女谈恋爱。”

“第二点也就罢了,第一点嘛……”哈法达拉接口,“那是他们不知道黑化公司(Blacked dot Company)。”

“第一点也就罢了,第二点嘛……”杜布雷居接口,“那是他们不知道对岸有多少性格古怪的老处女。”

“就是,都发配北俱芦洲……阿基戾控与执桨人为奴?”赛蒙接口,“或者流放南非与班图人为妻……乌呼鲁你就乐吧。”

“知道了”,乌呼鲁合拢咧开的嘴,认真记笔记。

“你用的是木杆铅笔?”刘别什金忽然注意到这个细节。

“是啊”,云丹代为回答,“他是个木匠。”

“你不是个厨子么?”刘别什金皱眉,“上次还看见你做午饭。”

“厨子是职业,木匠是专业⸺我有木工天赋”,乌呼鲁回答,“那句话怎么说的来着?不想当歌手的木匠不是好厨子。”

“猫来!”刘别什金忽然伸手一招,“急急如律令!”

只见几只猫飘过来,在空中惊慌的扭动身体喵喵叫。

“就你了”,刘别什金抓住其中一只橘猫的后颈,剩下几只掉到地上跑掉了,“什么品种?虎斑还是金渐层?”

“恐怕只是普通的柴猫而已”,云丹回答,同时提醒,“好狗边上飘。”

刘别什金扭头看了一眼,那几只狗也掉到地上,呜呜叫着跑了。

“肩胛骨”,哈法达拉评论,“各种定身术和使役法术的着力点。”

“还有骨盆”,杜布雷居补充,“法师之足的原理。”

“你们还学过法术?”刘别什金很诧异,但也没有特别惊讶,“拼音文字就这点好处,书店打工仔和印刷厂学徒比较容易自学成才。”

在刘别什金的抚摸之下,那只橘猫渐渐平静下来,刘别什金的情绪也稳定下来,在店里转转,终于放手让猫掉下去跑掉。

“这台羽管键琴挺特别啊,白健在下面,反过来的样子”,刘别什金说,然后看到众人的目光,“怎么了?你们是不是以为我一定会对猫做点什么邪恶的事情?”

“那是钢琴,本店最新产品,客户先生”,乌呼鲁说。

“H键哪儿去了?”刘别什金开始研究键盘,“唔,变成B键了,原来的B键跑到上档位置去了。”

“七白五黑,这是如今国际通用的配列”,云丹走过来,进入导购的角色,“这样一来,五线谱与吉它六线谱、口琴简谱都能对应起来了。”

“国际……这个词最近在帝国很流行吖”,刘别什金忽然感慨,“不像以前只提法国如何了……对了,我的姓名都有好几种拼写,还都是在贵店的单据上。”

“德语毕竟经历过拼写改革⸺就看那么多‘K’也知道⸺拼写外来语只能凑活,不能喧宾夺主”,云丹辩解,“再说了,本店提供打字机产品,怎么用是客户自己的事情。”

“德语白话文规范由我们这一代人定义”,乌呼鲁的回答很简洁,“现在是向着各个方向探索的时候。”

“这家店的老板是门德尔松吧?”刘别什金忽然问,“路德维希还是海因里希?”

“海因里希”,乌呼鲁回答,然后补充,“两个门德尔松我都认识,还都是我的老板。”

“猫来!急急如律令!”刘别什金又需要通过撸猫来保持冷静了,这次捉了一只黑白相间的奶牛猫,“咪咪,以后你就叫‘羽管键琴’了,你也是黑键在下……咦?为什么猫都是后背有色而肚皮发白呢?”

“不知道”,云丹代表众人说话,“它还是叫‘钢琴’吧。”

“等测试完手风琴再说”,刘别什金放手让猫跑掉,走出门外走向马路对面的空地⸺那里已经搭好了简易舞台⸺众人跟上,带着家伙事儿。

“乌云盖雪猫见过很多了”,乌呼鲁忽然问云丹,“你见过雪盖乌云猫么?”

“没有”,云丹回答,“确实没有。”

早有人搭好台子,琴行一行调试设备完毕,等着唱戏。

“太阳照在那野山坡,顶着那日头还有人唱歌”,今天开场副歌就是个白妞,“歌唱得难听还不许人不听啊,听着那破锣嗓子笑呵呵。”

“呕液”,哈法达拉按照惯例叫板,然后开始说话,“……妹妹看见我就咯咯咯的乐吖,我知道她等我来戳一戳……”

台下哗然。

“戳一戳呀么戳一戳,记工分的茂才就背了黑锅”,哈法达拉浑然不觉,继续说话,“戳一戳那个戳一戳,顾家的鹌鹑也抱错了窝。”

台下喧哗更大了。

“戳一戳……哎?等等……”哈法达拉终于意识到刚才副歌唱啥了。

台下哄堂大笑,哈法达拉下不来台。

“自作多情的车轱辘话来回说吖”,乌呼鲁评价,然后转向云丹,“你上你也行。”

“我上?”云丹明显很期待,“我也行?”

“当然,你只要找十三不靠的段子念四句就行,有出处最好”,乌呼鲁似乎没听出来云丹的语气,“剩下不用管了,看我怎么呛他……哎?!”

一把没拉住,云丹上台了,还正赶上鼓点。

“嫁个男人是乌龟,绣楼里窜出大马猴,洞房花烛朝慵起呀,一根鸡巴往里戳”,云丹念完四句就盯着乌呼鲁,甚至帮忙叫板,“哦吔。”

“……”

呜呼!乌呼鲁竟说不出话。

尼采《偶像的黄昏・格言与箭》№21

置身于嘈杂的环境中,在那里人们不可能有任何虚假美德:在那里更像踩钢丝者站在他的钢丝上那样,或是跌落,或是站住⸺或是逃脱……

卡壳世界・作文

范翗翷往左看,俩粗壮汉子正在划拳喝酒:“人在江湖飘呀,哪儿能不挨刀呀,挨呀,嗷嗷,挨呀,嗷嗷……”

范翗翷往右看,俩清秀妹子正在划拳喝酒:“两只小花猫呀,在扔回旋镖呀,扔呀,喵喵,扔呀,喵喵……”

视线回到面前的艾雷娜脸上,叼着一根细长的旱烟杆,端着厚底玻璃杯,里面盛着半杯琥铂色液体。

“船上的食堂都这么乱么?”范翗翷问。

“这是补给舰,说是食堂其实是酒吧”,艾雷娜喝口酒抽口烟,“本来就是船员消遣放松的地方。”

“听你这么一说,好像咱们舰队还有其它类型的船只一样”,范翗翷也喝口酒,面前的厚底玻璃杯中装着透明液体,“另外一艘补给舰⸺火鸟号⸺甲板上停满了飞艇座舱,食堂里可没这么热闹。”

“都是以前的老伙计”,艾雷娜解释,“互相早就闹过了,你没看见而已。”

“毕竟我在那边只是个铲屎官而已”,范翗翷耸肩,知道“老伙计”都集中到新船上不是偶然,“岗位职责就是逗猫。”

“很快你就会忙起来,报纸上说内燃机研制成功了”,艾雷娜忽然抛出一条重磅消息,“目前补给舰上液货只有淡水,今后要增加油料品种了。”

“唔,液货”,范翗翷没话找话,“是不是还要区分爵爷流体与非爵爷流体吖。”

“那倒不用,非牛顿流体用途有限,一般用桶装当做干散货处理”,艾雷娜很有耐心,“你能分清柴油和煤油就行。”

“迪塞尔啊,用自己的名字命名一种发动机,相比之下瓦特只是改良了蒸汽机”,范翗翷也扯回话题,“我怎么听说用的是食用油?”

“研制的时候确实用的是可食用的植物油,但现在已经成功了”,艾雷娜解释,“从成本、产量等角度考虑,即便德鲁伊培育出高产油料作物,恐怕也不如找到一口油井更实用。”

“找?你想说‘钻’吧?已知石油就在脚底下,怎么弄到地面上来”,范翗翷质疑,“听说罗刹工程师在巴库钻了一口,听说而已,没有亲见。”

“你的消息够灵通的”,艾雷娜诧异,“确实在巴库,已经可以商业运营了⸺炼油产品都有销路,运到西欧都还有得赚。”

“不是我消息灵通,是色目人”,范翗翷谦虚,“听说新开一家‘巴库索契银行’,想必那里有油。”

“照你这么说‘莫斯塔尔萨拉热窝银行’开很久了,也没听说巴尔干有油。”

“确实”,范翗翷承认推理有误,“说起来‘桑给巴尔坦噶尼喀银行’最近咋样了?”

“正策划着‘实体化’呢”,艾雷娜回答,“国名就唤作‘坦桑尼亚’。”

“实体化?”范翗翷惊讶,“闻所未闻。”

“那你就长长见识吧,骑士团能世俗化,银行为啥不能实体化?”艾雷娜嘲笑,“高管变高官,保安变军队而已……各个分行支行都变地方政府。”

这时送餐的侍者到了,“军官套餐和士兵套餐各一份。”

“何不食肉糜?”范翗翷看着艾雷娜眼前的餐盘羡慕嫉妒恨,“βяŋβяŋ面……包。”

“整整一磅的白面包哟,切成十二片”,艾雷娜似乎在故意气范翗翷,“腊汁坛子肉、酱驴肉、油渍金枪鱼肉,细细的切做臊子。”

“虽然是黑面包,但也没掺锯末和麸皮”,范翗翷斗气般炫耀自己那份套餐,“土豆、胡萝卜、茄子切丁过油,黄瓜白萝卜切丁,连同玉米粒豌豆粒一起煮,面包屑增稠,盐和胡椒调味。”

“想当初,老娘的队伍才开张”,艾雷娜忽然唱了一句戏词,“只有空军一个军种,只有空军陆战队一个兵种,连航空兵都没有。”

“先帝创业未半而花光预算?”范翗翷讽刺,“你想说什么?”

“条件有限,伙食上向法国海军看齐是做不到了”,艾雷娜摊手,“但也不至于向英国海军流行败血症那么惨。”

“把吃素说得那么超凡脱俗”,范翗翷摇摇头,“不过确实有补给舰会舒适很多,这要是巡洋舰出海……估计只能吃一年酸菜了。”

“我也是头一次来食堂”,艾雷娜诚恳的说,“以前都是端坐船长室等勤务兵送饭。”

“我看也是”,范翗翷指出破绽,“虽然军官饭量普遍很大吧,但也不至于一磅面包打底,别的还吃不吃了?”

“别的?”艾雷娜不解,“没人跟我说过这些事情,在船长室的时候,连陪着说话的博物学家都没有。”

“补给舰上有冷库,还有瓦罐、陶罐、瓷罐、玻璃瓶甚至铁皮罐头储藏室,这里的食堂与外面的饭馆差不多”,范翗翷解释,“就是说可以单独点小炒开小灶。”

“你的黑面包也有一磅了吧?虽然没切片”,艾雷娜看着范翗翷狼吞虎咽很有趣,“这盆浓汤份量也不少,你还吃得下‘别的’么?”

“看你张开血盆大口啊呜啊呜咬着自制三明治,忽然就胃口大开”,范翗翷看艾雷娜先抹蛋黄酱再放肉糜最后挤上番茄酱的过程也很有趣,“已经点了,就在窗口。”

说着侍者来了,收走范翗翷面前的餐盘,放下一碗卤煮。

“都是下水吖”,艾雷娜往碗里看了一眼,立刻不感兴趣了。

“你还记得埃及木乃伊的内脏用陶罐装好之后东南西北的位置吗?”范翗翷问。

“我记不得那许多名字”,艾雷娜对于这碗卤煮忽然有些好奇,“这里面还有什么讲究吗?”

“没有”,范翗翷唏哩呼噜的吃着,“只不过随着生活水平的提高,吃得起杀猪菜的老百姓越来越多,坛坛罐罐摆得多了,自然而然就有了讲究。”

“那你跟我说这些有什么意义?”艾雷娜继续自制三明治并且吃掉,一磅面包,六份三明治,说起来也不少了,不过体力劳动者的饭量总是很大。

“就说这肠子吧,光滑的一面反而是里头,翻袖子一样翻过来,撕掉那层膜,然后用粗盐搓”,范翗翷把这截肠子塞进嘴里,又叉起一块肺头,“你看这动脉血管,能分清左右吗?反正我分不出来。”

“吃饭的时候不要说这么恶心的话”,艾雷娜觉得口中的白面包夹肉糜忽然变得难以下咽。

“你们练剑的人应该都上过解剖课呀,那剑诀刷得到处都是”,范翗翷惊讶,“捅人怎样才能准,少生孩子多种笋;捅人怎样才能快,少生孩子多种麦;捅人怎样才不飘,少生孩子多养猫;捅死人了怎么办,少生孩子多装蒜……真是琅琅上口呢。”

“听起来像是瑞士山沟”,艾雷娜评价,“种地都人满为患了,只能去当佣兵。”

“亚平宁山沟、巴尔干山沟也差不多”,范翗翷搭话,“有道是‘穷乡僻壤出刁民’,诚哉斯言。”

“似乎你有什么感想”,艾雷娜很敏锐,“说来听听。”

“不是我,是一个朋友,站在海边与战列对轰”,范翗翷讲述往事,“起因是那个舰队摆开战列要轰平他身后的村庄。”

“也就能欺负海边小村庄了”,艾雷娜评价,“要是去港口城市挑衅,肯定被要塞炮轰得连渣都不剩。”

“那些船上有禁空领域,我飞过去看见甲板上摔死的鸟,心知不妙但已经掉下来了”,范翗翷继续说,“你知道我能呼吸异位面空气,就这么从海底走出领域范围再飞回来。”

“你还去帮忙了?”艾雷娜惊讶,“那肯定大获全胜了吧?”

“没有,我的风刃连桅杆都砍不断”,范翗翷很谦虚,“只能削几条帆索绳梯,砍几个舵杆,水线以下开几道缝而已。”

“听说过有支土耳其舰队全员一肚子水划桨回港返厂大修”,艾雷娜点头,“原来是你干的。”

“蛙蛤蛤蛤招待不周招待不周”,范翗翷手抚后脑勺,“某何足道哉,二爷(Zwei)扔火球扔到虚脱那才辛苦,没他压制,我也没那么容易。”

“你说‘压制’?”艾雷娜听着措辞惊讶,“他一个人能与整支舰队抗衡?”

“没错,是‘压制’,从头到尾挨个点名”,范翗翷的语气很自豪,“二爷就这么厉害。”

“难以想象”,艾雷娜摇摇头,“自反而缩,虽万千人吾往矣。”

“正要说到这里,舰队撤了,我扛着二爷进村,找间还完好的房子住下”,范翗翷舔舔嘴唇,“当晚就发现食物里有毒⸺村人看我们威风,以为有什么装备⸺我扛着二爷赶紧逃出来。”

“原来是黑店”,艾雷娜听到这里恍然大悟,“不,你们不是住店,整个村子都……”

“没错,黑村”,范翗翷点头,“舰队是来报复的,之前有支商队在亚得里亚海失踪了,你们威尼斯不管,说没见着人。”

“我们怎么管?已经不是十字军时代了,开过来的船只未必是与米兰都灵做买卖……还有波岑,可能去的里亚斯特与帝国交易”,艾雷娜辩解。

“这么说亚得里亚海是三不管了?”范翗翷以预设答案的问题给出结论。

“土耳其倒是想管,不是被你们搅了么?”艾雷娜语气讽刺,“这下造船厂又有护卫舰订单了。”

“说起来咱们的军衔都是自封的吧?”范翗翷看着艾雷娜肩膀上竖着的两毛二肩章,忽然想起这个问题。

“是,制服和肩章设计都是不同于各国军队的”,艾雷娜回答,“我作为舰长,上尉起⸺补给舰大一些人多一些,舰长算大尉⸺作为舰队司令,准校起。作为女人,拿个少校军衔……很谦虚了。”

“一般这种匪首都叫‘阿塔曼(Атаман)’”,范翗翷讽刺,“胸口挂一个湛蓝的‘A’字就能衣锦还乡竞选摄政王了。”

“我听说都叫‘盖特曼(гэтман)’,还炫耀自己有册封”,艾雷娜质疑。

“那是波兰的军委主席⸺波兰、立陶宛、罗斯各一个⸺后来罗斯那个成了哥萨克酋长了”,范翗翷解释,“引进这词的时候,俄语里还没有送气音吧?”

“听说现在敖德萨有一帮人”,艾雷娜提供情报,“日常尽量用希腊字母,拼写俄语也一样。”

“惦记着希腊独立的人,让土耳其去头疼吧”,范翗翷接口,“不过他们用theta表示弱气符,不仅转写外来语更准确了,转义拼写也更方便了,比如‘黑特曼(θετμαν)’。”

“想起来了,以前在港口实习的时候⸺父亲说想接班就得熟悉各个岗位的运作⸺见过这帮人”,艾雷娜回忆,“报关单上写着来自‘克巴比亚(Kebabia/Κεβαβя)’,想也是土耳其的希腊人。”

“鲁尔区的矿工或许会自嘲来自‘煤省’,但芬兰人不会自称来自‘葱国’”,范翗翷评价,“自称来自‘肉夹馍国’的,肯定是当地口服心不服的老外……不,本土人。”

“芬兰的葱很有名吗?”艾雷娜忽然想起这个问题,“无论长葱还是圆葱。”

“有首‘甩葱歌’比较有名”,范翗翷回答。

这时侍者来了,收走范翗翷面前的空碗,放下两个盘子和一个小碗。

“还有?!”艾雷娜对于范翗翷的胃口印象深刻。

“诗篇,牛百叶和羊散丹”,范翗翷指着盘子介绍。

“以前的家庭医生不让我吃内脏⸺比方说刚才的卤煮就不行⸺但是诗篇例外”,艾雷娜明显馋了,手边剩下的四片面包夹了个三层的三明治,把肉糜都用完。

“那你吃卤煮可以只用五花肉,不用肠子肺头”,范翗翷建议,“罗刹的赤塔州和外贝加尔边疆区合并了,叫什么‘苏维埃边疆区’,说这东西是他们发明的,本来叫‘苏造肉’什么的。”

“可别又是扬・索别斯基在驰援维也纳途中迷路……”艾雷娜听了开头就知道结尾。

“你猜对了,这次迷路够远的”,范翗翷搭腔,“总之领导吃五花肉,群众吃下水,军地、干群关系都很和谐。”

“这事我知道了”,艾雷娜表示对于咸汤五花肉有点兴趣,“接着说诗篇吧。”

“其实没啥,主要是切法”,范翗翷用叉子挑起一株,“垂直书脊去切,不用筷子也能挑起一嘟噜,用叉子卷着蘸酱料吃。”

“像意面那样?”艾雷娜举一反三触类旁通。

“是。反之,平行书脊去切,就成了一张张邮票”,范翗翷摇头,“用筷子都不方便。”

“邮票?”艾雷娜很敏锐,“低地进行邮政改革了?”

“只是汉萨同盟试点寄件人付费,确实方便合理许多”,范翗翷回答,“我出生于鹿特丹,并在那里长大,你早就知道了。”

“我是知道,典型的大城市”,艾雷娜评价,“你应该出身于市井。”

“没错,荷兰98%的人都是赤贫⸺这话是房龙说的,据我观察确实如此⸺所以才那么多水手,还有不远万里闯南非的庄稼汉”,范翗翷评价,“我估计威尼斯也差不多。”

“确实如此”,艾雷娜不想多说,举起三层三明治就是啊呜一口,肉香四溢。

“ほどがれたい(hodog-aretai)”,范翗翷咽口唾沫,同样是蛋白质,内脏的口感比不了肌肉。

“不要对我开黄腔”,艾雷娜似乎习以为常。

“你怎么知道是对你说话?”范翗翷狡辩。

“还能有谁?”艾雷娜凶狠的向右看:“蛙蛤蛤蛤”,俩粗壮汉子忽然扯开衬衫袒胸露腹做豪迈状,“俩儿好哇,五魁首哇,六六六哇……喝喝喝!小样儿,别以为换了橡木杯就能喝过我了。”

“et tu, Brute?”艾雷娜凶狠的向左看:“哦呵呵呵”,俩清秀妹子忽然抬起一条腿踩在板凳上,扯掉头饰,披头散发做泼妇状,“一点点两毫毫三星高照四季发财……看老娘不把你这小骚货喝到桌子底下去……”

视线回到面前的范翗翷脸上,艾雷娜眨着大眼睛:“范先生对于本舰服务有什么意见和建议尽管提出来,小女子洗耳恭听。”

“……”

噫吁嚱!范翗翷竟无话可说。

尼采《偶像的黄昏・格言与箭》№22

“恶人是无歌的。”为什么俄罗斯人却有歌呢?

卡壳世界・作文

“蓝调(Blues),最难的是表情”,乌呼鲁抱着吉它说,“又要耷拉眼角,又要耷拉嘴角,板起一张哭丧脸做苦大仇深状,难啊。”

“相由心生”,云丹的评价很刻薄,“天生一张便秘脸,不唱蓝调可惜了。”

“谢谢,谢谢夸奖”,乌呼鲁受宠若惊,自从上次关键时刻掉链子把云丹晾在台上之后,就没再见过她的好脸色。

“节奏啊,关键是节奏”,赛蒙强调自己岗位的重要性,“你的吉它伴奏只要能跟上鼓点,就不会难听。”

“蓝调音阶并不复杂,闭着眼也不会弹错”,乌呼鲁故作谦虚,“实际上就是盲弹⸺就像鱼市口的瞎子拉二番那样⸺全神贯注听鼓点了。”

“那你可以试试‘红调(Rötten)’”,哈法达拉建议,“眼角和嘴角都上扬,可能不适合你。”

“别拿饽饽不当点心,别拿土地爷不当神仙”,乌呼鲁一肚子气,“别拿鹌鹑……鹌鹑急了还咬人呢!”

“那你看看这个”,杜布雷居递过来一张硬纸片,“你的鹌鹑。”

“这是什么?明信片?”乌呼鲁接过来开始念,“前略,女孩名字就叫喜鹊、杜鹃、百灵、斑鸠了,候补是鹦鹉、鹭鸶、鸳鸯、鹧鸪、鹌鹑。”

乌呼鲁看见一串鸟名,眼睛逐渐放光,直到最后忽然收敛,抓起笔就把鹌鹑划掉。

“嘿嘿嘿,别人的信”,杜布雷居提醒。

乌呼鲁插上笔帽,把笔扔在桌子上。

“嘿嘿嘿,我的产品”,赛蒙叫唤,“客户还要验货呢。”

“对不起”,乌呼鲁向赛蒙道歉,“就你私活多,会一门金属加工手艺就是好。”

“老天爷赏碗饭吃,祖师爷怕不够又给添了几勺”,赛蒙对自己的天赋很满意,从桌上拿起自来水笔,拧紧笔帽,插进上衣兜里,“这笔其实是旋帽的。”

“别人的信为啥会出现在店里?”乌呼鲁扭头问杜布雷居。

“这是等着逆流而上去德累斯顿的信件,在汉堡分拣”,杜布雷居示意马路对面的空地已经被占了,地上几个大口袋,一堆信件,几个人蹲在那里忙活,“现在强调最后一英里了。”

“还有白皮老爷?”乌呼鲁看顶着日头忙活的还有白人,比较惊讶。

“白皮不见得都是老爷,这几个是被遣散的水手,自己挣路费回家”,云丹解释,“船被港口扣了,看情况至少一年,发生的费用已经超过船价了,这种时候一般船东就不要船了,水手就地遣散。”

“那为啥别人的信会出现在店里?”乌呼鲁又仔细的看了看明信片,“杜伊斯堡查无此人,不来梅查有此人,可这里是汉堡。”

“这就不知道了”,杜布雷居摊手耸肩,“汉萨同盟的邮政网络毕竟没覆盖整个帝国。”

“演唱会还开不开了?”哈法达拉比较关心这个问题,“场地都让人占了。”

“应该是不开了吧”,赛蒙猜测,“咱们只能算群众,还没有组织,邮递员可是有组织的。”

“看起来和快递小哥没区别”,乌呼鲁又想起了“勇敢者的游戏”,那些自行车都是公司提供的,“毕竟从流行门口邮筒塞报纸开始就有这个职业了。”

“说得对”,刘别什金忽然出现,“我们能留在帝国,不是因为白皮,而是因为不是垃圾。”

“你们?”哈法达拉注意到今天刘别什金没带伙计来。

“外面那四个白的,现在跟我混了”,刘别什金翘起大拇指往后一指,“阿弗拉纽斯(Afranius)、拜彪斯(Baebius)、凯奇刘斯(Caecilius)、德丘斯(Decius)。”

“听起来像是罗马人”,乌呼鲁感慨。

“热那亚水手”,刘别什金解释,“船是在撒丁岛注册的。”

“那么船东应该在巴塞罗那,运营公司应该在那波利”,云丹直撇嘴,“在汉堡这种事多得是。”

“差不多猜对了”,刘别什金比较诧异,“运营公司在巴勒莫。”

“来一趟北海不容易吧?”杜布雷居问,“平时都在地中海澡盆里转悠?”

“十三世纪以前不容易,那时的船只不能远航”,刘别什金回答,“汉堡和热那亚都用红旗,碰面之后才各自加上了纹章。”

“现在威尼斯的船都能去波罗的海了,直接从里加装货”,乌呼鲁搭腔,“对了,汉堡的吞吐量已经超过吕贝克了。”

“猫来!”刘别什金又开始烦躁了,等了一小会儿之后发现没有在附近自动搜索到猫,于是出门招呼马路对面的伙计,“阿法内(Afane)!拜贝(Baebe)!凯奇雷(Caecile)!德切(Dece)!去逮只猫来!”

“呼格,德语没有的东西”,乌呼鲁对云丹说,“活的语文课本就在身边,长姿势了。”

“意大利人不是都叫‘塔索蒂’‘卡布里尼’什么的么?”云丹顺口问。

“塔索丢斯、卡布里纽斯,想正规化很容易”,乌呼鲁随口回答,“当然萝卜芭蕉(Roberto Baggio)什么的不太容易。”

“正规化?”云丹听着奇怪,“拼音文字不是怎么说就怎么写么?”

“就是说法不一样啊”,乌呼鲁举例,“汉斯要登记为尤安内斯,皮埃尔要登记为佩特鲁斯。”

这时刘别什金抱着一只玳瑁猫回来了。

“呼格与昵称有啥区别?”云丹劈头就问。

“啊?”刘别什金一时没反应过来,“阿法(Afa)和凯奇(Caeci)有敏捷天赋,否则光凭鲍勃(Bob)迪克(Dick)还逮不着。”

“果然很微妙”,乌呼鲁不难分清ABCD,不由得感慨。

“所指和能指的关系是任意的”,云丹提醒,“你肯定是只凭借首字母分辨吧?”

“苏格拉底就讨论过的问题,最晚也是柏拉图伪托”,乌呼鲁也跟着掉书袋,“我能看见他们胸口有蓝底白字的首字母,这是准备衣锦还乡竞选摄政王么?”

“真不愧是丛林里打猎练出来的视力”,云丹称赞,“其实我也能看见,虽然作为女人只需要肩能挑手能提头能顶⸺只拿弓箭那是男人。”

“你们俩一直用艺名”,乌呼鲁对哈法达拉和杜布雷居说,“有没有大名,哪怕是被分配的,就像赛蒙那样?”

“井冈山(よかやま)英二(えいじ)”,哈法达拉掏出名片照着念,“我不认识汉字。”

“井海谷(ゆみたに)米次(べいじ)”,杜布雷居掏出名片照着念,“汉堡似乎倾向给外人分配汉字,自己却不咋用。”

“我是在排队的时候被学校挑走,才得了‘教坊司后卫门’这名字”,赛蒙说,“否则应该登记为‘呀哇’什么的。”

“井泡村(やわむら)圭司(けいじ)”,云丹说,“现在这名字是我的。”

“好像现在瑞穗国已经没有变音了,都用拗音代替”,乌呼鲁也不认识汉字,听着发音有点感想,“所以现当代穗语是五元音,不再是八个了。”

“你们在聊什么?”刘别什金抱着猫过来插话,“汉密绪语吗?”

“什么‘哈密市(Hamisch)’?”乌呼鲁没听明白,“我们在猜对岸有多少‘威廉(William)’注册成‘比尔(Bill)’。”

“那恐怕没多少,对岸有关部门多是老古董”,刘别什金也知趣的转移话题,“东美有个岛唤作‘诺瓦斯科舍(Nova Scotia)’,那是直接从拉丁文诏书上抄下来的,否则有关部门临时工还不认,其实就是‘新苏格兰(New Scotland)’的意思。”

“唔”,乌呼鲁却把话头扯了回来,“意地绪语倒是听过,规范工作委员会在维尔纽斯,色目老爷才说。”

“确切地说是色目人的一种”,刘别什金就着话题展开,“不,这一种当中的一类,最多两类。”

这时ABCD四大伙计扛着编织袋进来了,把麻袋放在房间一角,把一摞卡片放在桌面上。

“原来明信片是这么出现的吖”,乌呼鲁似乎明白了。

“跟老板说好了,借用店里地方放一会分拣好的信件”,云丹解释。

“原来的黑伙计呢?”赛蒙问。

“已经辞退了”,刘别什金回答,“现在应该已经跟船离港了吧。”

赛蒙知趣的没有追问,其他黑鬼也没有,一阵尴尬的沉默。

“我去做饭”,乌呼鲁打破了沉默,“快到中午了。”

“我们能蹭一顿么?”刘别什金问。

“能”,云丹回答,“老板说过有客户要吃饭就答应。”

“我们五个黑鬼(niggers)能吃八人份”,乌呼鲁说,在餐馆干久了习惯用人头为单位。

“我们五个白鬼(honkeys)也差不多”,刘别什金说,“我已经上年纪了,饭量和小姑娘差不多。”

“一共十六人份是吧?”乌呼鲁往后走,“还是码头蓝领的份量。”

“我去帮忙”,云丹说着跟着走。

“我也去”,赛蒙说着也跟上去。

“赛蒙你去剥蒜顺便切末,云丹你去砍瓜切菜”,进了厨房之后乌呼鲁就开始布置工作,“我来煮空心粉,今天有意大利人在,咱们吃炒面。”

“那是什么?”云丹看乌呼鲁趁煮面时间拌酱汁,在碗里放了几勺自制蒜蓉辣酱之后,掏出一个纸包往碗里放一些小米粒大小的透明晶体,忍不住问。

“味之素,放一点就好鲜好鲜”,乌呼鲁回答,“大将从鱼露虾露蚝油里提炼出来的,累着呢。”

“那岂不是和靛蓝一样,东西不错就是难以廉价合成”,赛蒙在学校传达室能每天看报,消息还算灵通,“听说巴斯夫快搞定了,砸了几百万还是几千万杜卡特。”

“瑞穗国有人搞定味之素了,花了多少钱就不知道了”,乌呼鲁感慨,“大将总是叫嚷着去上学,说酸碱盐的知识懂得太少。”

“你家老板要写申请书了?有机捷径,剑桥制造”,赛蒙剥好的蒜在案板上堆成一座小山,切好的蒜末也装满了一个海碗,正在装第二碗,“当然如果你家老板当上英国首相,还有休漠主义学院赠送博士文凭。”

“无机化学而已,大将没那么宏大的野心”,乌呼鲁往装了辣酱并添加味精的碗里倒满醋,正在搅拌,“再说了,英国首相不是那么好当的,既可能在下台七年后复出担任外交大臣,也可能在退休七个月之后腱鞘炎发作经权力抢救无效而死于非命。”

“我想好一个副本了,四大伙计震匈东”,云丹切好的以白菜为首的菜码也装了好几盆,“讲述‘尼古拉四’去特兰西瓦尼亚助选摄政王的故事。”

“真的?想看!”赛蒙很兴奋。

“恭喜,那就静候大作了”,乌呼鲁平静的说。

这时面条煮好,捞出来放盆里,面汤倒桶里。

“自从内燃机试制成功,到处都在找矿物油”,云丹看乌呼鲁往锅里倒了不少油,顺口扯道,“食用油反而便宜了。”

“因为点灯用煤油了是吧?”乌呼鲁看油烧热,先把蒜末都倒进去,从灶台边抓起一把工兵铲就开炒,“以前的法师也会用蜡烛吖,而不是照明术。”

“是啊”,云丹看蒜末已经爆香,就往锅里倒菜码,“用力场法术操纵铲子炒菜的,那是表演戏法。”

“法术有其方便之处”,乌呼鲁手不释铲,翻炒几下,见菜码都沾了油,示意云丹倒酱汁,继续翻炒,“但是不适合太精细的动作和大规模操作。”

“像你现在的动作,力场法术肯定很费劲”,赛蒙在乌呼鲁示意下倒入几盆煮好的面条,乌呼鲁小心的用铲子贴着锅边,挑起来抖落散。

“他们用叉子卷着吃,碎面条很麻烦”,乌呼鲁解释。

这时面条炒好,仨人用竹制夹子夹着装满了八个盆和俩海碗。

“赛蒙你削碎一个番茄下锅,云丹你打碎一个鸡蛋下锅”,乌呼鲁把刚才煮面的汤从桶里倒回锅里,“一个!都只用一个!”

“这是神仙汤吧?”赛蒙削了一个番茄下锅,“在船上混过的谁不知道?”

“又称刷锅水”,云丹也打了一个鸡蛋在碗里搅匀蛋液之后倒进锅里,“听说过没见过。”

“还剩半根柴禾,应该够了”,乌呼鲁往灶台里看了一眼,扣上锅盖,但是打开了蒸笼口。

“这么大灶真不方便”,云丹抱怨,“尤其是烧热整个大锅就为了热一小碗饭的时候。”

“应该是酿酒专用的,这宅子有酿造权,海边的馆子反而没有”,乌呼鲁简单感慨一句,指挥俩人往外走,“先端客户的。”

“您那份”,云丹端着俩海碗出来,在刘别什金面前放下一碗。

“盆上有字母编号,一会喝汤还用,别记错了”,乌呼鲁和赛蒙端着四个盆出来,放在桌上。四大伙计简单的交换,以使得盆上编号与自己名字首字母匹配。

“端自己的去”,乌呼鲁招呼哈法达拉和杜布雷居,扭头走向厨房。

等乌呼鲁端盆回头,发现哈法达拉端着两个盆。

“杜布雷居呢?咋没过来?”乌呼鲁有点不高兴。

“他捅娄子了,正在找补”,哈法达拉回答。

“咋了?”赛蒙问,“就这段时间,就陪客户坐一会,还能出事?”

“他一时手欠,把那叠明信片当扑克给洗牌了”,哈法达拉无奈地说,“客户说是按照投递顺序排好的。”

“不是字母顺序?”乌呼鲁话刚出口就知道不对,“那谁能记住地图?”

“闪宫(Sempfalz)是哪里?”云丹正在帮杜布雷居,看见乌呼鲁出来,张口就问。

“不知道”,乌呼鲁坐下就开吃,“地图不是你最熟么?”

“就是不莱梅”,刘别什金估计黑鬼们答不出来了,就直接插嘴,“自从汉堡被承认为汉族自治区之后,色目人憋着叫板唱对台戏⸺你们不觉得‘闪宫(Sempfalz)’这字眼与‘汉堡(Hamburg)’很对仗么?”

“就是说,色目老爷看汉人有地盘了⸺乱用汉字估计是本地人无言的反抗⸺就惦记着见贤思齐”,赛蒙接口,“同样找个城邦,先改名再说?”

“当地对于招商引资那是举双手欢迎,不争论,金主说什么就是什么”,刘别什金继续说,“可是一到改名之类具体操作就开始打哈哈了,不赞成不反对不拒绝不负责。”

"现在不莱梅一定充沛着色目人吧?"哈法达拉接口问,“毕竟城邦纹章色就是绿的。”

“不仅绿,还有其它颜色”,鲍勃说,“犹太人就自称‘蓝帽回回’,信奉‘清真古教’,讲意地绪语。”

“他们的帽子都一样,一头大来一头小,叫什么‘掐里卡’,迪克补充,“额头处有个指向眉心的突出部,连同上边一部分刚好可以放徽章。”

“蓝猫回回的帽子上是大卫之星”,阿法说,“还有一种‘黑帽回回’,讲阿拉米语的色目人,头顶凯尔特十字,自称‘景教徒’。”

“那么讲阿拉伯语的绿人难道是绿帽……”杜布雷居又嘴欠了。

“白帽,徽章是星月”,凯奇斩钉截铁的纠正,“白帽回回。”

“其实还有‘红帽回回’,顾名思义戴着红帽”,刘别什金说,“徽章是一把镰刀和一个榔头,最近讲俄语的比讲德语的人要多了。”

“是不是这个样子?”乌呼鲁掀开领口露出锁骨上的锤镰纹样,居酒屋打烊之后会有以舒什克维奇为首的一帮人过来聚会,用俄语高谈阔论。大将懒得伺候自去睡觉,斯米尔诺夫陪酒,自己拌几个凉菜下酒,最后一锅炒饼炒面或炒饭再加一锅神仙汤搞定。

“就是这个,原来汉堡也有”,刘别什金指着乌呼鲁的锁骨说,“给他们捧场的帮闲叫什么来着?马瓦力?好像不是。”

“阶级兄弟”,乌呼鲁回答,“听上去确实舒服许多。”

“对对对,就是这个,他们在汉堡活动肯定不戴帽吧?”刘别什金说,见乌呼鲁点头。

“刚才你说的‘红调’是怎样的?”乌呼鲁见冷场,就转向哈法达拉,继续开始的话题。

“好吧……君不见,赤塔州,古来白骨无人收,新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾”,哈法达拉念了四句定场诗,然后开唱,“边疆区的天是晴朗的天,边疆区的农奴好喜欢,卤煮的下水爱人民吖,苏维埃的恩情说不完……后面都是拗音感叹词了。”

“唱的时候除了眼角上扬嘴角上扬,还要手舞足蹈是吧?”乌呼鲁放下饭盆⸺刚喝完汤⸺抱起吉它说,“果然不适合我。”

“都夸你说的比唱的还好听”,云丹对哈法达拉说,“刚才有说有唱,果然很好听。”

“妞”,赛蒙忽然开口招呼云丹,“给白皮大爷们唱一个。”

“不唱!”

“那让乌呼鲁大爷给你唱一个?”赛蒙似乎预料到回答,直接说后续。

“好啊!”

“有道是‘饱吹饿唱’,我这刚吃完没多久……”乌呼鲁推脱。

“让你唱你就唱”,云丹有些不耐烦了,指着乌呼鲁怀里的吉它,“反正没有演唱会了,你也手痒嘴痒是吧?”

“好吧”,乌呼鲁从善如流,“下面给各位唱个《鹌鹑之歌》。”

话剧《狸花、鹌鹑和手》主题歌

咪咪呀还是那个咪咪

喵喵吖还是那头喵喵

往汪汪也还是那条汪汪

嗷嗷却不是那只嗷嗷

老虎是老虎,豹是豹

狗是狗来猫是猫

竹藤躺椅还在吱吱的摇

摇得好像那精神病在笑

哎……哎……

还有那独木桥

影子咋那么飘

还有那阳关道

样子咋那么绕

再看那撸猫的手

摸着摸着,摸着摸着

咋就那么巧,那么巧!

“好歌,唱得也好”,赛蒙阴阳怪气的鼓掌喝彩,“就是不知道和鹌鹑有啥关系。”

“是啊,有啥关系?”乌呼鲁低头嘟囔,忽然抬头,“本来没关系,想起了《雄鹰飞逝》就顺口取名《母鹌鹑游走了》。”

“那歌词的内容和鹌鹑也没关系吖”,云丹追问,“你脑壳里只想着鹌鹑么?”

“本来打算用分离动词的框式结构”,乌呼鲁直说了,“标题和最后的前缀刚好把歌词框住。”

“这种伎俩好像在哪里见过”,云丹若有所思,“应该是某份文学杂志或报纸。”

“你们对德语的掌握已经这么深入了吗?”刘别什金忍不住插嘴,“我的伙计都还只会日常会话呢。”

“这种场景也好像在哪里见过”,乌呼鲁若有所思,“对了!现在店里的十个人,没有一个是德意志民族!”

“这很正常,物以类聚人以群分”,阿法说,“本地人聚会的沙龙估计咱们也挤不进去。”

“不知道从什么时候开始,咱们在说英语”,乌呼鲁指着刚才还在埋头整理明信片的杜布雷居说,“我是看见他一脸茫然才发现的,否则还注意不到。”

“这也很正常”,鲍勃说,“海上靠左行驶,就是英国人那套规矩。”

“我想起在海边……河边的馆子里也是类似情况”,乌呼鲁接着说,“只不过一脸茫然的是我,说俄语的是别人,包括那个支口大锅卖卤煮的。”

“还是很正常”,凯奇说,“卖卤煮的不说俄语说什么?”

“他总说彼得大帝年间太爷爷往汤里面加了个兔头,叶卡捷琳娜大帝年间曾爷爷加了只鸡”,乌呼鲁回忆,“我说这边鱼头鱼尾要多少有多少,你再这么熬,没俩月就变鱼汤了。”

“当然很正常”,迪克说,“卖卤煮的也就能吹那锅老汤了。”

“工商和税务经常过来探头探脑,看那口大锅是否用来酿酒”,乌呼鲁继续说,“晚上打烊后店里来人也会叫几碗菜底下酒,不要火烧,喝多了伏特加就用俄语唱歌。”

“唱歌?”刘别什金忽然问,“蓝调还是红调?”

“都不是,是民谣,就连我们这些远离文明社会的类人猿都有的东西”,乌呼鲁自嘲,“人之初,性本善,性相近,习相远。”

尼采《偶像的黄昏・格言与箭》№23

“德国精神”,18年以来,这是一个用词上的矛盾(contradictio in adjectio)。

卡壳世界・作文

“牧师先生,你的信”,伊凡拿着一封收件人是“优雅哈拉莫夫”(Ю.Я.Харамов)的邮件走进办公室。

“哦?我的?不,不是我”,牧师接过邮件看了一眼。

“还能有谁?”伊凡问,“团场里只有您一位哈拉莫夫先生。”

“以后怕是要有俩了”,牧师叹了口气,“油布留熊(Юбрюхюм),我的户口本弟弟,和我用相同的父称。”

“记得您以前说过这事”,伊凡回忆,“令尊顶住了压力,没给您取个怪名。”

“问题是我爷爷不死心吖,替我爸找了个养子”,牧师叹了口气,“我爸抗议无效,户口已经上了,又不归他养。”

“竟有这样的事?!”伊凡睁大眼睛,额头亮晶晶的。

“我爷爷出生在伊尔库茨克⸺现在我的籍贯还得填那边⸺我爸出生在伏尔加格勒,我自己出生在诺夫哥罗德”,牧师继续叹气,“而我这个弟弟,既不知道出生在哪里⸺从雅库茨克街头捡回来的时候已经懂事了⸺也不知道去了哪里⸺现在知道了。”

“就是说,您儿子的籍贯要填伏尔加格勒,孙子填诺夫哥罗德?”伊凡问。

“神职人员必须独身”,牧师回答,“我不会有孩子。”

“独身和传宗接代是两码事”,伊凡忽然说,“您会有孩子的,只要您想。”

“克巴波夫中士!”

“Yes, Sir!”

“你最近是不是在看《十日谈》?”

“No, Sir!”

“那就是在看《坎特伯雷故事集》了。”

“雷夫美欧夫(Lewmeow)?”范铝杯念着报名表,“带着跟班来报道的不是没有,但像你这么气派的还没见过。”

“刘喵”,来人简单纠正,然后质问,“你不是英国人么?应该熟悉英式拼写才对。”

“你怎么知道我是英国人?”范铝杯反问。

“一看就是”,来人没有正面回答。

“好吧,我在这边已经习惯德语环境了”,范铝杯不计较。“你不是罗刹人么?怎么会用英式拼写?”

“谁说我是罗刹人了?”来人否认,“我只是个途径罗刹迁徙的汉人。”

“哦?目的地是哪里?”范铝杯波澜不惊,“可别也是汉堡吧?”

“汉堡(Hamburg)?好地方!值得多待几代人”,刘喵回答,“但是最终还是要去岛上,那里有伯明翰(Birmingham)、诺丁汉(Nottingham)、碧咸(Beckham)……好多含族遗迹呢。”

“几代人……”范铝杯一脸黑线,“听您这么说,从远东一路过来,也花了不少工夫吧?”

“当然,你看从开罗到耶路撒冷才多远,摩西带队照样走了四十年”,刘喵不以为然,“我家从远东过来,怎么也得几代人。”

“那是,我看您家连品种都换了”,范铝杯开口讽刺,“就看您这金发碧眼丰乳细腰肥臀长腿,怎么也不像……”

啪!

“疼么?”范铝杯小心的问,自己又成为流言中用脸把别人手抽肿的传说,“我的护身力场是经常项目。”

“那要花不少钱呢”,刘喵用左手揉着右手,“看来找对人了。”

“什么意思?”范铝杯不解。

“这东西是你造的吧?”刘喵掏出一把银豆。

“是”,范铝杯回答很简短,影贝的存在不是秘密,而自己购买银矿尾砂更是公开操作,虽然电解的过程保密,但是有心人肯定会联系起来,眼前就一个。

“那你打算在这里待多久?”刘喵并未继续追问银豆的事,对这笔外快默认其合情合理合法,“有什么人生目标?”

“如果没什么糟心事应该会一直待下去吧⸺懒得动弹⸺先升上中校再说”,范铝杯表达了随遇而安的态度,然后把注意力重新转移到工作当中,“您的名字……卡特里娜?”

“是。”

“好名字,够彪悍”,范铝杯称赞,“武德充沛并且战果丰饶。”

“谢谢。”

“父称是……法蒂玛耶夫娜?”范铝杯很奇怪,“令尊的名字……很独特。”

“是母称”,刘喵解释,“我们女人按照母系传承。”

“一,没听说过罗刹有这规矩;二,令堂的名字可真够绿的”,范铝杯决定将对话编号便于索引,“三,你们是谁?”

“一,说过了我不是罗刹人;二,中间那么一大片地皮都绿化完毕了,我们又不能飞过去”,刘喵居然按图索骥按照编号回答,“三,我们是黑帽回回。”

“一,你们汉人不是一起跑路的么?怎么还需要与当地人通婚?”范铝杯继续,“二,你们汉人不是始终代表了阿非利加么?怎么甘心与色目人混在一起?”

“一,我们汉人不是游牧民族,跑路也是一家一家的,就许它们黏着人入关,不兴我们汉人出塞?”刘喵也继续,“二,远东毕竟是亚细亚,当初说好划给色目人的,我们去了也不能喧宾夺主,入乡随俗而已⸺你看波斯帝国还通用阿拉米语呢,雅利安人学说色目话也没觉得膈应。”

“你们汉人是怎么区分敌我……内外的?”范铝杯很好奇,“我是问,自称汉人有什么标准?怎么让其他汉人承认?”

“一般是通过家谱⸺在远东时骗子就不少⸺各堂修谱会互相告知”,刘喵回答,“比方说按照家谱我是汉堡市委书记之姑,江湖人称‘刘城姑’的就是我。”

“一,久仰,失敬,从来没听说过,也许我不在江湖”,范铝杯的口气中没有一点敬仰,“二,汉堡市委书记不是李维斯(Lewis)么?怎么也和你家有关系?”

“一,有人的地方就有江湖,你自己孤陋寡闻就不要怨天尤人”,刘喵继续捧场,“二,刘易斯!汉堡市长是刘易斯勋爵,你个英国人还能念错?汉堡市委书记是刘维尔主教。”

“我又没去过汉堡,些许了解也是听独逸人⸺甚至是斯拉夫人和拉丁人⸺转述的”,范铝杯解释,“他们念错了不奇怪吧?”

“我说的是你,不是他们”,刘喵较真,“可别说你连‘尤因好阿姨(Ewing Hawaii)’都没听说过。”

“不是‘埃文夏威夷’么?”话刚出口范铝杯就知道不对,赶紧手抚后脑勺找补,“蛙蛤蛤蛤我们英国有些人说话喜欢前端匹配。”

“你真是英国人吗?胡蜂?”刘喵怀疑,“我看怎么像外籍劳工呢,波兰人?”

“当然是英籍胡蜂,归正宗撒克逊人”,范铝杯自证,“就是在低地圈子里混久了。”

“在英国却不信国教圣公会?”刘喵很惊讶,“在英国不与西敏寺中央保持一致,会很惨的。”

“这不是来大陆发展了嘛”,范铝杯承认,“否则就得紧跟五月花那帮人脚步,去东美碰运气了。”

“也就是说,现在你是有家不敢回的状态喽”,刘喵似乎立刻就失去了兴趣,“说不定在英国的不动产都已经甩卖了。”

“对”,范铝杯承认,“现在是一人吃饱全家不饿的流浪状态。”

“那你在这个农场每天都在干什么?”刘喵似乎又有了兴趣,“等人来报道并接待来客似乎不是医务室中尉副排长⸺刚才你说的⸺的工作吧?”

“就是因为医务室没事干⸺你看也知道这帮糙汉身体倍儿棒吃嘛嘛香⸺才会被借调”,范铝杯实话实说,“否则就是听着起床号睁眼,听着熄灯号闭眼,听着吃饭号挣扎着去食堂。”

“食堂都有什么?”刘喵似乎对于伙食感兴趣。

“今天你去,就有接风洗尘十二大碗”,范铝杯回答,然后开始报菜名:

- 猪肉炖粉条白菜

- 猪肉炖鸭血冻豆腐

- 猪肉炖平菇油豆腐

- 猪肉炖香菇脆豆腐

- 猪肉炖草菇白豆腐

- 猪肉炖萝卜胡萝卜

- 猪肉炒茄子柿子椒

- 猪肉炒韭菜豆芽

- 猪肉炒西葫芦腐竹

- 猪肉炖豆角土豆

- 猪肉炒菜花绿菜花

- 猪肉炖番茄面筋

“菠菜生菜油菜油麦菜呢?”刘喵听完问,“未被污染的洋葱呢?”

“你真在认真听?”范铝杯愣了。

“我还没提冬瓜呢,你又没提煲汤,黄瓜木耳也没提”,刘喵对答如流,“我妈或许是绿人,但我可不是,我们黑帽回回不忌讳猪肉。”

“阿卡德人就不养猪⸺考古学家说的⸺色目太君是在忌讳他们祖宗就没见过的传奇生物”,范铝杯对于刘喵较真明显没有准备,“你说‘或许’是什么意思?你们母系传承了什么?”

“因为我的外祖父信绿教,在那种环境下成长起来,或者完全皈依成绿人”,刘喵停顿了片刻,“或者逆反心理发作而叛出家门成为反绿急先锋,比如锡克教徒。”

“还是继续把对话编号吧,内容有点乱”,范铝杯在手指上转了两圈笔,“一,没吃过猪肉也见过猪跑,农场成立大会上波斯尼亚混混吃光了成年牛羊鸡鸭,当提及牛犊羊羔鸡仔鸭仔出栏之前只能吃素的时候,纷纷表示自己就是塞尔维亚人,那皈依者狂热,简直了。”

“同意,我也觉得对话有些乱”,刘喵两手空空的坐着,后面有跟班负责记录,“二,母系传承的内容,又不是信仰,从我的母亲那里获得的知识只会教给我的女儿,即便你是女人也不会告诉你,女人通过生育确保血脉纯正。”

“原来如此”,范铝杯继续,“三,农场不是庄园,不是以自给自足为建设目的,这里也有销售有采购,今年的洋葱全被污染了,最终还是要把商品粮都变成口粮,正在调整各种作物种植面积,114师514团要养活千把精壮汉子,你是女人可以选择不加入军籍。”

“有点乱,你刚说的这段”,刘喵评价,“四,锡克教要求穿短裤,注定很难往北发展,我们黑帽回回信仰基督、崇敬革命导师聂斯托利,虽然目前还没平反,但已经打回老家叙利亚去了,主要政敌是基督教马龙派,主要政治盟友是绿教阿拉维派。”

“五……唔,差不多了,先这些吧”,范铝杯看了一眼笔记,“继续,介绍一下你的随行人员。”

“表上都写着呢”,刘喵懒得再说一遍。报名表第一行分两半,苗字和名字各占一半;第二行则是姓名其它部分。“对了,替我把父称填上:阿列克谢耶夫娜。”

“表上写的都是基本信息,很难与活人对上号”,范铝杯动笔把刘喵的父称补在母称后面,“就比方说你身后这位秘书,换谁看来都以为是保镖。”

那是比范铝杯高出一头的肉山,胖手捏笔犹如常人捏针一般,偏偏字迹还很细腻……远视眼?

“好吧,这二位是刘德尼科夫职业技术学院文秘专业出品的‘刘两拐(Лю-27)’型书记员”,刘喵介绍,“刘克推、刘克敲。”

“两位?”范铝杯正在疑惑,只见从肉山背后闪出一人自称刘克敲,于是到嘴边的话又咽了回去,“只看名字更像家丁而不是公务秘书。”

“因为我有双重身份”,刘喵解释,“汉室宗亲的权利和责任到结婚为止,那时候公务秘书就要还给家里。”

“这么说来还是黑帽回回的身份更靠谱”,范铝杯评价,“至少能跟你终身。”

“黑帽回回当中的女人”,刘喵纠正,“男人有其他传承,我也不是很清楚。”

“那么介绍一下女人吧”,范铝杯拿着报名表准备与活人对上号。

“这二位是李雅普诺娃家政学校出品的‘李三四(Ли-34)’型生活秘书”,随着刘喵介绍,俩姑娘行了万福屈膝礼,“李尚盐、李尚茶。”

“娃?”范铝杯看报名表的时候就觉得奇怪,现在有机会问个明白,“这所学校的创始者是个女人吗?”

“不是,只不过学校名称的语法性别(gender)随着校长的自然性别(sex)而变”,刘喵解释,“现任校长是鹿克斯维尔(Luxwell)夫人,预定的继任者是她的女儿卡尔鹿克思(Karlux)夫人。”

“这所学校专门出品体格魁梧的生活秘书吗?”范铝杯指着两座肉丘⸺相比肉山刘克推还是逊色一些⸺问,“其实你的形象已经很好了⸺虽然名字比较凶恶⸺用不着再找绿叶衬托,可爱与可怕只有一字之差。”

“カワイイトコワイ”,刘喵说,然后笑,“夫夫夫夫……”

“KAWAIITOKOWAI”,李尚盐重复,然后瓮声瓮气的笑,“库库库库……”

“kawaiitokowai”,李尚茶重复,然后阴阳怪气的笑,“桀桀桀桀……”

“柴米油酱醋不用管吗?”范铝杯无语了,换个问题继续,“还是说不需要单独的岗位负责?”

“后者,没征税或没有直接税”,刘喵的回答很简洁,“相比之下,盐税是人头税,茶税是奢侈税。”

“那么‘粗茶淡饭’的意思”,范铝杯接着话头展开,“就是没解决温饱问题就开始装哔?”

“你愿意这么理解客套话也可以”,刘喵的回答还是很简洁。

“那我没什么问题了”,范铝杯面试完毕准备签字,“你们愿意吃军粮还是当编外人员?”

“我和推哥儿、敲哥儿加入军籍”,刘喵似乎早就准备好了答案,“盐奴、茶奴就算了吧,入籍也是勤务兵。”

“好吧”,范铝杯没啥意见,“你算少尉,那俩公务秘书先当下士。”

“蛙蛤蛤蛤”,刘克推、刘克敲手抚后脑勺尬笑,吓了范铝杯一跳。刘克敲引经据典解释:“下士闻道大笑之,不笑不足以为道。”

“兀那胖子!过来打一场!”忽然有人叫嚣。

范铝杯定睛一看,原来是刘捷夫大士。丫准尉就站在旁边,没有阻止的意思。

“你的兵,你做主”,范铝杯提醒刘喵,“即便吃军粮领军饷也是你的部曲,家丁亲兵义子那种。”

“蛙蛤蛤蛤打架了打架了”,在获得刘喵允许之后,刘克推手抚后脑勺傻笑着走向场中,吓了刘捷夫和丫一跳。

“他们接受的是什么教育吖?”范铝杯问刘喵。

“不知道”,刘喵回答,“还有三拐、四拐、五拐型,我寻思着两拐就够用了⸺家里只出基本工资,奖金还得我自己掏⸺就没要。”

“いざ仁恕に”,丫喊口令,“Ready? Go!”

一个照面刘捷夫就被撞飞。

“不许使用武器”,丫看刘捷夫毫发无伤的走回来并且脸上线条收缩,赶紧提醒规则,“也不许插眼踢裆。”

“不需要”,刘捷夫伸出双手,拇指、食指、中指伸直,“对付这坨肥肉只用这六根手指就够了。”

“这台词好像在哪里听过”,范铝杯问刘喵,“你家伙计没关系吗?”

“让他们自己决定吧”,刘喵回答,“我也不是很清楚⸺家里或许知道⸺他们的具体素质。”

“蛙蛤蛤蛤换人了换人了”,刘克敲手抚后脑勺傻笑着走向场中。

“蛙蛤蛤蛤该你了该你了”,刘克推手抚后脑勺傻笑着走下场,与刘克敲击掌。

丫看刘捷夫没意见,重新发令,又是一个照面,刘捷夫被撞飞。

“巫师?”丫看刘克敲的招数“铁山靠”也就普普通通,体型也是普普通通,“自带护盾?”

“然也”,刘克敲肯定丫的猜测,“只可惜不能升级,一般打架是够用了。”

“那我们也换人”,丫看刘捷夫鼻青脸肿的走回来,赶紧说,“你去处理伤口,换我上。”

刘捷夫置若罔闻。

“刘捷夫大士!”

“Yes, Sir!”

“你能打过他么?”

“No, Sir!”

“那还不换人?!”

刘捷夫悻悻的走过来与丫击掌。

“范铝杯中尉先生……”“口令你自己喊!”“是!”

“我也是个巫师,专精土系伎俩”,丫对刘克敲说,“口令就算了,你准备好就打过来吧。”

刘克敲点头,脚下发力准备冲上去。脚下的地面忽然变得凸凹不平,两脚不是踩空就是踩高,深一脚浅一脚没几步就失去平衡。丫上来正面一脚踹碎护盾,一记上步冲拳直击刘克敲面门,却打在刘克推手心里。

“蛙蛤蛤蛤你赢了你赢了”,刘克推手抚后脑勺傻笑,这时风才刮到,吹得丫的衣襟猎猎作响。

“蛙蛤蛤蛤我输了我输了”,刘克敲手抚后脑勺,大方承认失败。

“蛙蛤蛤蛤真是侥幸真是侥幸”,丫的右手还被刘克推攥在手心,左手抚后脑勺尬笑。

“兀那中尉!过来打一场!”忽然又有声音叫嚣。

“啊~~~”范铝杯大叫一声,“官大表准、接敌必战的规矩,都特么是谁定的吖?!”

“前者不知道,后者不是英国皇家海军的规矩么?”刘喵提醒,“可别说你也不知道。”

“蛙蛤蛤蛤忘掉了忘掉了”,范铝杯手抚后脑勺尬笑,然后叹气,“这一架我打便是。”

“茨维特科维奇先生!”丫热情洋溢的跑过去,“盼星星,盼月亮,终于把你盼来了!”

“祝你好运”,刘喵单手握拳在小腹前方上下晃动,“那家伙不像是好对付的样子。”

“你也准备竞选摄政王了么?”范铝杯对刘喵的提醒感觉理所当然,对方要是没两把刷子也不会主动挑战,“掌握水手的粗俗礼节对于当上海军上将或许有些帮助。”

“范翗翷先生呢?没有一起过来?”丫还是那么热情,热情的扫描随行人员的工牌,“这位是……叶修季奇先生?”

“姚秀籍……奇,旅行家兼美食家”,随着茨维特科・茨维特科维奇・茨维特科夫一起出现的人纠正,“那俩点本来就有,不是变音狂硬加上去的,不能省略。”

“所谓旅行家,还有美食家”,李尚盐评论,“是不是就是到处打秋风的流浪汉的别称?”

“好像是的”,李尚茶捧哏,“不过这位好像不太一样。”

“她俩怎么忽然搭话了?”范铝杯问刘喵,“刚才还仅仅是衬托你的绿叶。”

“因为看见熟人了呗”,刘喵简单回答。

“我们的同学,在那边当跟班”,李尚盐回答,“李司酱、李司醋。”

“同班同学”,李尚茶补充,“成绩不如我俩,不过野战料理是满分。”

“你肯定是故意的”,范铝杯对刘喵说,对面两个袅袅婷婷女人味十足的身影对比这边俩肉丘,结论一目了然。

刘喵把头扭到一边,轻松的吹着口哨,无可奉告。

“野战料理?”丫一愣,一跺脚,地面上拱出灶台,“这种?”

“对对对,就这种”,姚秀籍连连点头,“她俩最擅长行军餐,用工兵铲炒的那种。”

“一般是地面挖个坑”,李司酱补充,“侧面再开个洞当烟道。”

“坑底点火,柴禾或煤矸石”,李司醋补充,“坑上架头盔,或者圆底锅。”

“院子的地面是矿渣铺的吧?”刘喵看那边演示野战料理正热闹,顺口问范铝杯,“我就不问提炼出来的贵金属去哪儿了。”

“杀人放火金腰带,修桥铺路无尸骸”,范铝杯当然不会不打自招,顺口念了两句诗,“我已经准备好死无葬身之地了,嗯,I've been ready yestoday.”

“Yes, to die”,刘喵重复一遍,“只有死的老公才是好老公,我妈说的。”

“令堂的屁股是黄金镶钻的吗?”范铝杯脱口而出,“每天‘大郎该吃药了’,识破了不肯自残就是不爱她,要跟你‘say goodbye’……令尊想必很幸福吧?”

“不知道”,刘喵回答,“我懂事之前就带着其它仨老婆跑路了……也是我妈说的。”

“那么看来是一本烂帐”,范铝杯评价,“单亲家庭出身,心理难免有点问题。”

“这才像是高级知识分子说话”,刘喵评价,“刚才恍惚间有一种兵痞搭讪的错觉,有道是‘当兵三年,老母猪赛貂蝉’,诚哉斯言……你成家了么?”

“匈奴未灭,何以家为?”

“布达佩斯会不高兴的。”

“那也是没办法的事情”,范铝杯摊手耸肩叹气,“这次公开招标摄政王,肯定有给下巴脸色看的意思。”

“你知道么?汉字的‘家’就是房顶下面有只猪”,刘喵忽然转移话题,“每天太阳出山就醒,太阳落山就睡,听见敲饭盆‘啰啰啰’招呼就哼哼唧唧过来吃饭。”

范铝杯没说话,盯着刘喵看。

“你看什么?”

“一,你长得好看”,范铝杯又开始编号对话了,“二,你是不是会唱那首《养猪姑娘志气高》?”

“一,谢谢;二,是又怎么样?”

“一,不客气;二,这里有养殖场,你除了养猪之外还可以养牛,养鸡鸭,放羊。”

“一,谁跟你客气了?二,还是养猪吧,女人攀比的就是谁家猪养得膘肥体壮、毛色光鲜、叫声洪亮⸺我妈说的。”

“一,这个话题到此为止吧;二,这个话题也到此为止吧。”

“兀那中尉!”茨维特科终于想起本来要干嘛了,“过来打一场!”

“早已等候多时了!”范铝杯高声回答,迈步走向场中,“你要战,便作战。”

随着迈步,范铝杯身上的电火花越来越多越来越亮,站到茨维特科对面的时候,已经变成一朵花。当然,对面的茨维特科也变成了一个火人。

“如你所见,我是个兼职法师的炼金术士”,范铝杯的面目被电光照耀得阴晴不定,“还是手头比较宽裕的那种。”

“我知道,如果允许使用道具,你赢定了”,茨维特科承认对手是最不好对付的那种类型,“但现在空手,还有的打。”

“宇普希隆准尉!”“在!”“你来发令。”“是!”

“いざ仁恕に”,丫喊口令。

“停!停!”写着“克巴波罗哈拉莫夫斯克”的政委办公室门忽然开了,牧师出来吆喝。随着这俩词出口,场中俩人身上的光芒黯淡了大半,“你俩打起来,非得把院子掀了不可,河边有片空地,要打就去那里。”

“不打了不打了”,茨维特科连连摆手,“已经见识过‘官大拳狠’的政治规矩和组织纪律了。”

“不打了不打了”,范铝杯连连摆手,“乘兴喊打,兴尽喊停,何必开练?”

“那就散了吧”,牧师一挥手,俩人身上的光辉彻底消失不见,切断俩人与异位面的联系,就像随手关门或关窗那样简单⸺但未必轻松。

“哥啊!是我!油布留熊!”忽然冲出来一个熊样男人,冲到牧师面前就是一个熊抱,“盼星星,盼月亮,终于把我给~骗~来了是吧?”唾沫星子喷了牧师一脸,“是吧是吧是吧?”

“他们在说什么?”茨维特科看牧师把熊样男子让进屋里,忍不住问丫,“那人是谁?”

“那人是牧师的弟弟,此前一直在尼什城里卖卤煮,是这里养猪场的老主顾”,丫回答,“随着农场建立养殖场换人重新疏通关系……咦?你不懂俄语?”

“我是塞尔维亚人”,茨维特科一幅理所当然的表情,“虽然都用西里尔字母吧,但毕竟是两种语言,相差还不小。”

“季奇!你加硬音符!迪奇!你加软音符!”牧师招呼办公室里的俩人,有送客之意,“不要省略,都别忘了。”

“那俩是我手下的兵,都叫弗拉德(Vlad),只不过克罗地亚那个姓弗拉季奇,波斯尼亚那个姓弗拉迪奇”,丫继续解说,由于这次牧师说南斯拉夫语,茨维特科能听懂,“都用拉丁字母的时候不会混淆,冒充塞侨转写成西里尔字母的时候,颚化是不是默认情况,吵到政委那里去了。”

“看来政委也是俄语用户”,茨维特科点头。

“奇怪的是你们”,丫终于问出了这个问题,“为啥工牌上用俄语拼写姓名。”

“找条大腿抱的意思”,姚秀籍坦诚回答,“克罗地亚人能抱帝国大腿,波斯尼亚人能抱奥特曼大腿,我们只能去抱罗刹了。”

“有个问题刚才就想问你”,这边范铝杯下场后直接走向刘喵一群人,“你爹不是都跑路了嘛,那么你的汉室宗亲身份是谁认证的?族里有祠堂?”

“蛙蛤蛤蛤那仨小妈都生了儿子”,刘喵手抚后脑勺,“我妈只生了我这闺女。”

“蛙……原来你们娘儿俩才是被赶出来……跑路的吖”,范铝杯的手刚摸到后脑勺,觉得不合适又放了下来,“这个话题确实不好笑。”

“是啊”,刘喵的表情有些落寞。

“正晌午时说话,谁也没有家”,范铝杯一时冲动,过去抱了抱刘喵,“同病相怜。”

旁边刘克推、刘克敲、李尚盐、李尚茶齐刷刷退了一步,表情惊恐。

砰、噗呲、喀喇……刘喵踢裆插眼锁喉。

“疼么?”范铝杯小心的问,“这就是传说中的女子防身术么?好可怕。”

“小姑娘~~~哪里痛?”牧师注意到这边动静,眉开眼笑的走过来,伸出熊掌,“让叔叔看看嘻(hip)嘻(ひっ)嘻(ヒッ)~~~”

刘喵疼得说不出话,惊恐的向后退,一瘸一拐的躲到刘克推身后。李尚盐和李尚茶两边挡住,刘克敲站在前面面对牧师。

“小姐快跑!我们只能挡他几秒钟!”一旦对上照面,刘克敲立刻就判断出对面的水平。

“小姑娘,你的手下很忠心嘛”,牧师继续笑眯眯的走近,“他们也信聂斯托利?景虽旧教其命维新嘛哈(hop)哈(はっ)哈(ハッ)~~~”

“政委好!”范铝杯立正敬礼,声音洪亮的问候。

“唔,中尉你好。”

“政委辛苦了!”

“为……哎?”牧师这才意识到不对劲,“小姑娘别害怕,一会儿到办公室来,叔叔有些事情要麻烦你帮忙。”

范铝杯目瞪口呆的目送牧师离去。刘喵气得满脸通红,急得直跺脚。

“你是不是有魅惑技能?”范铝杯问刘喵,“令堂的屁股……咳咳……令堂是不是有魅魔血统?”

“是”,刘喵犹豫了片刻之后回答,“只能在受伤之后被动发动。”

“心理创伤也算?”范铝杯想起了刚才的冲动。

“只要受了委屈就算”,刘喵对于这个天赋的态度很复杂,是便宜也是麻烦。

“原来如此”,范铝杯走过去抱住刘喵,“觉得不舒服了可以到医务室来,没有叔叔只有哥哥嘿(hep)嘿(het)嘿(hek)……”

刘喵又急又气,但是顾忌到范铝杯的护身力场又不敢动手,哇的一声哭了出来。

“小姑娘怪可怜见的”,范铝杯果然中招了,“怎不痛煞我也末哥嘿(hef)嘿(hes)嘿(hex)……”

“英籍胡蜂,还是杜卡特玩家”,四名围观群众纷纷表示情绪稳定,“果然专门克制小姐,是为‘天敌’者也。”

“金坷垃(golden karat)玩家”,范铝杯听见了扭头纠正,还是抱着刘喵不肯撒手。

“兀那中尉!”一个声音高叫着,“注意点体面!”

嗯?体面?咦?范铝杯回过神来,发现自己左手揽着刘喵的腰,右手托着刘喵的下巴⸺刘喵双手抱胸,瞪着两只眼盯着自己⸺不知要干什么,于是讪讪的放手,“抱歉。”

“吆喝一声就能叫醒”,李司酱评论,“看来这强度也就一般。”

“不过连神职人员都不能豁免”,李司醋评论,“估计那些神术道具更没戏。”

“就是这样”,姚秀籍总结,“碰上有护身力场的⸺比如这位⸺反击会受伤,对方更来劲,进入水涨船高的正反馈过程就不好办了。”

“等我七老八十了”,刘喵大叫,“还有毛头小子献殷勤,你们还笑得出来吗?”

众人稍微联想在约翰面前小猫依人的南希如今的老妖婆形象,就引发了普遍的全局的强烈的心理和生理上的不适感。

“吐够了就埋锅造饭吧,快到饭点了”,丫说,“刚才的示范野战灶台都没拆。”

“这种环境你们做饭?”刘喵不敢相信,“至少有个厨房吧?”

“你要是下去带兵就能吃大锅饭睡大通铺了”,范铝杯解释,“这院里的都是中管干部。”

“营长就有仨,加上政委一共六个中校”,丫介绍,“目前神棍不够,还做不到‘支部建在连上’。”

“あの……”李司酱似乎有话问刘喵。

“なんや?!”刘喵语气不善。

“なにもない”,李司酱把后半截话吞了回去。

“尺寸被比下去也不要难过”,范铝杯忽然走过去抱住刘喵,“哥哥会帮你想办法嘿(hem)嘿(heɱ)嘿(heʔ)……”

刘喵面无表情一动不动,经验表明遭遇天敌最好的应对方式就是等待技能自然冷却。

“有个问题刚才就想问你”,李司醋接着刚才李司酱的话头,“你的天赋是自动搜索附近地位最高的异性并勾引吗?”

“是”,在范铝杯怀里修心养性的刘喵不想多废话。

“那么碰上俩目标难分轩轾的时候咋办?”李司醋追问,“或者由于先来后到这山望着那山高的时候会发生什么事?”

“不知道”,刘喵连多说一个字都不愿意。

这时办公室的门开了,牧师出现,“范铝杯中尉!”

“Yes, Sir!”范铝杯右手敬礼,左手还搂着刘喵。

“你成家了没有?”牧师继续问。

“No, Sir!”范铝杯敬礼的右手放下来之后又伸过去搂着刘喵。

“那么我要与你决斗!”牧师说完发现两手空空,就招呼勤务兵,“伊凡去拿手套来!”

“铪?!”范铝杯赶紧放开刘喵,但转瞬又去抱住,“你要战,便作战!”

从始至终刘喵都站在那里一言未发。

“红颜祸水”,姚秀籍感慨,“以前只在书上见过,这次碰上活的了。”

“政委啊使不得,使不得啊政委”,丫连连摆手,“传出去团场的脸面往哪里摆?”

“牧师先生啊使不得,使不得啊牧师先生”,伊凡连连摆手,“传出去教会的脸面往哪里摆?”

“哥啊使不得,使不得啊哥”,油布留熊连连摆手,“传出去咱卤煮名门哈拉莫夫家的脸面往哪里摆?”

“好吧,这事就算了”,牧师从善如流,最后满脸堆笑招呼刘喵,“小喵喵和伊凡一起端饭⸺正好每人两盆⸺进来一起吃。”

“小喵喵?”范铝杯看着怀里的刘喵,“我们一起学猫叫,一起喵喵喵喵喵?”

刘喵没反应。

“喵?”范铝杯轻摇怀中美女,眼神里都是柔情蜜意。

“喵!!!”刘喵大叫一声,额上的青筋条条绽出,伸手就去抓范铝杯的脸,指甲与护身力场之间擦出了璀璨的火花,发出了刺耳的尖叫。

“喵?”范铝杯莫名其妙。

“老娘忍你很久了!”刘喵涨红了脸,声音颤抖,上气不接下气,“你这鼠辈、败类、渣男、ruá人!”

“小猫咪炸毛了”,李司酱评论,“人畜无伤的清纯皮囊里面并不是温顺的人格。”

“能把魅魔腻歪到翻脸”,李司醋评论,“这位‘大胆亨利’也算是个人才。”

“喵喵喵”,随着刘喵的叫骂,范铝杯的表情也从爱慕到失望再到落寞,最后变为沮丧,摇摇头念念有词,耷拉着脑袋走向院中办公室对面的宿舍。

“你亲自把他从幻觉中叫醒”,姚秀籍对刘喵说,“从此你的魅惑对他不起作用了。”

“有个行万里路的朋友很重要”,茨维特科对姚秀籍说,“彼得也是,你也是。”

“抓住男人心最好先抓住他的胃,我妈说的”,刘喵抄起野战灶台上的大勺,敲击蒸好的饭桶,发出咚咚的响声,同时口中吆喝,“啰啰啰!”

范铝杯猛回头!

只见那一排宿舍忽然开门,走出来一群人。“今天开饭挺早啊。”“盛饭的换人了?新来的小姑娘?”

“你就负责盛饭吧,至少今天”,丫对呆若木鸡的刘喵说,“捅了胡蜂……猪窝还想跑?”

“为啥没有舔狗出来自告奋勇代劳呢?”茨维特科看着楚楚可怜的刘喵问姚秀籍,“她的天赋就应该在这种时候发挥作用吖!”

附近地位最高的异性⸺众人看见范铝杯吊儿郎当的站在队尾⸺已经免疫了?!

可是队里明明还有上尉和中校在。

“这里有八阿哥(bug)!”刘克推和刘克敲对视,异口同声说道。

“南无旃檀功德佛”,释修罗放下钵盂双手合什,“多来几块肉……多谢女施主。”

“南无斗战胜佛”,释罗刹放下钵盂双手合什,“多来……多谢女施主。”

“南无净坛使者”,释林泉单手端着钵盂另外一只手立掌如刀,“再饶两块,再饶两块。”

“不要自己动手抓!”刘喵大叫,把沾了释林泉手的那些菜用大勺挖出来,倒在旁边地上。

“这也算塞侨?”姚秀籍问丫。

“没人规定塞尔维亚人不能信佛吖”,茨维特科回答,“不过百无禁忌确实有点过分。”

“他们说和尚只能吃素是梁五弟规定的,颁布了带画的三哼经昭告天下”,丫说,“否则养不起。”

“那么塞侨应该忌讳什么?”姚秀籍追问,“我是说你们预订的信各种新教的那些。”

“凡是未经帝国食品药品监督管理局批准上市的东西,你不可吃”,丫模仿经文说话,“否则由此产生的民事和刑事纠纷,帝国各级法院必不予受理。”

“可是这里不是帝国”,姚秀籍质疑,“也不是哈布斯堡领地。”

“即便是波黑,下巴指手划脚的那些废话都被无视了,三拨同胞都有共识”,茨维特科解释,“反而是帝国内部的判例,尤其是奥地利法官判勃兰登堡⸺普鲁士的话帝国法院管不着⸺更有参考价值,经常被援引。”

“归根结底还是罗马法,效力来自皇帝的敕令,哪怕首都在拜占庭”,丫解释,“当年拉丁人、希腊人有多趾高气昂,现在独逸人就有多嚣张。”

这时盛饭队伍轮到范铝杯了,刘喵一言不发往饭盆里装一大勺米饭再装一大勺菜。

“猪肉炖血肠酸菜豆腐泡”,尴尬的范铝杯没话找话,“仨配菜吖。”

“有些动词是三价的,尤其是表示授受关系的那些”,刘喵岔开话题,“主格、宾格、与格各一个。”

“蛙蛤蛤蛤英语的与格已经没有了没有了”,范铝杯手抚后脑勺尬笑,“现在都叫间接宾语。”

“蛙蛤蛤蛤男女授受不亲授受不亲”,刘喵手抚后脑勺皮笑肉不笑,“打完饭就赶紧走人,后面还排着别人呢。”

“后面?后面没有了”,范铝杯回头一看果然没有人,自己就是回宿舍拿饭盆才排在队尾。

“还有我们这些蹭饭的呢”,茨维特科说,从行李中翻出饭盆的同时问范铝杯,“你就是彼得提到的‘金坷垃玩家大胆亨利’吧??”

“如果你说的彼得就是‘飞翔的荷兰人’,那么他说的是我没错”,范铝杯端着饭盆正要回宿舍,有人搭话那就在原地站着回答顺便扒拉几口饭吃。

“一会儿去河边刷锅刷桶,院里没有自来水,你当古罗马呢?”丫对刘喵说,“不过也快了,引水渠正在修建中。”

“这么看来你们农场挺有钱吖”,姚秀籍指着院中预定洗濯用的砖砌池子和竹筒鹿惊感慨,“修这些东西预算都有,种什么能赚回来?”

“不知道,团长⸺其实就是师长的马甲⸺偶尔过来视察”,范铝杯回答,“带个叫‘尤庭鸟’⸺特别叮嘱要加软音符不要颚化⸺的德鲁伊,叫嚣什么油田、犹种、有机、优法。”

“所谓‘优法’,是不是就是优士丁尼时期的罗马法?”刘克推问刘克敲,“就是《学说汇纂》什么的。”

“好像是的,那时候的立委比较勤快,成天用一堆架空案例为难皇上”,刘克敲回答,“一通希腊语奏对之后,再责成央办小秘翻译成拉丁语昭告天下。”

“你再说就要泄密了”,丫提醒范铝杯,“他们只是路过,并不是农场成员也没打算入伙。”

“啊抱歉”,范铝杯注意到了商业机密兼军事机密,顺便转向宾至如归正在吃饭的四人,“你们打算去哪里?彼得呢?”

“萨拉热窝,找南斯拉夫行都司要告身,军事运动会没有军籍还参加不了”,茨维特科回答,“彼得去找帮手了,说看上了一个水系法师。”

“水系法师?”范铝杯用勺指着旁边池子,“是不是那样的?”

众人这才注意到刘喵正在放水,李尚盐和李尚茶正在刷锅和饭桶。

“吃完了?”丫惊讶三位女士的速度,但是回忆起来却没有印象,“不,没吃。”

“我们吃小灶”,刘喵解释,“安顿下来就做,她俩家政学校出身,料理是必修课。”

“本来我们也是这么安排的”,茨维特科一边大口吞咽一边说,“不过既然示范野战伙食,就顺便了。”

“你们平时也这么开饭?”姚秀籍一边大口吞咽一边说,“碰上刮风下雨咋办?”

“搭个棚子而已”,范铝杯解释,“平时也是从食堂送来,刚才的餐车你没注意吧?”

“是没注意,我也没注意”,刘喵搭话,“净顾着看打架了。”

“咦?饭呢?”这时伊凡端着俩空饭盆从办公室里出来了。

“糟,把他们忘了”,刘喵嘟囔一句,然后很快找到了理由,“没想到来了四位客人。”

“我们四个人加起来也没有那位仁兄吃得多”,茨维特科指的是肉山刘克推,真・净坛使者把桶里剩饭和锅里剩菜都解决了。

“那咋办?餐车都走了”,伊凡发呆,“政委弟弟没带饭盆来,本来打算用餐车上的临时餐具。”

“既然是我们的原因,那就找补回来”,茨维特科说,“做一顿烧烤得了。”

说着,姚秀籍从行李中取出食材,灰色调的外表在施法之后恢复成肉红色。

“保鲜法术”,茨维特科在往灶台上架铁网,“可惜只能持续七十二小时。”

“灶里还没放柴火呢”,刘克敲提醒,“也没有煤矸石什么的。”

“花家私房菜最大的特点”,李司酱和李司醋往铁网上摆好了肉片并洒满佐料之后,茨维特科伸出手悬在上方,“就是从上面加热。”

“好像是不会掉佐料”,刘克推评价,似乎少吃几粒辣椒粉末都是巨大损失那样,“除此之外似乎没什么。”

“主要还是受热均匀”,茨维特科自己用夹子给肉片翻面,略一发功就让铁网通红,“不仅仅是熟得快。”

“现在有些饼铛也能做到两面加热”,刘克敲评价,虽然没有刘克推那么能吃,但是接着其刻薄挑剔的口气继续找茬贬低,“烙个馅饼锅贴什么的都不用自己动手翻面。”

“如果彼得在”,茨维特科面对手艺被看不起,心里很不痛快,但是又不好自我吹嘘,只能扯上不在场的帮厨,“你们还能看见飞天肉夹馍,或曰‘皇家秘制祖传汉中王腊汁猪肉火烧’。”

“不就是转着圈的烤么?”刘喵对于“家学渊源”略有耳闻,“土耳其肉夹馍的肉塔就是转圈的,不过需要人力蹬车。”

“话说回来,范翗翷先生怎么做得那么轻松”,姚秀籍给自己人帮腔捧场,“无论是自己飞还是托着面饼肉片在空中转悠。”

“好像是浮力原理,彼得好像说过”,茨维特科顺势搭话,“他的天赋就这样,在空气中如鱼得水。”

“就是说”,范铝杯几口扒拉完,把空饭盆放在灶台上,急匆匆的搭话,“靠近身体的那些空气,密度要大得多?”

“应该是这样没错”,茨维特科有感于旁人搭话,立刻接茬,“彼得自己也说不出所以然来,只是凭借‘本能’会用而已。”

“我的护身力场是自己定制的”,范铝杯现身说法,“力墙附近的空气是非牛顿流体,就是对于高速、强力运动有反应。”

“那么‘悄悄的进村,打枪的不要’,突然发作……”姚秀籍企图破解。

“没用,作用范围是我的邻域”, 范铝杯解释,“反正我自己找不到破绽。”

“那么你对于我的手艺怎么看?”茨维特科正在往肉片上洒肥肉,然后发功使其流油。

“若是用钎子,那么肥瘦相间是必要的”,范铝杯谨慎的回答,“烤肉不是炖肉,太瘦就柴了。”

“烤串的话会先穿一块肥肉”,茨维特科正在往肉片上洒芝士碎,然后发功使其融化,“然后钎子竖着放,从侧面加热⸺土耳其肉夹馍已经做到了。”

“你烤过的最厚的肉什么样?”范铝杯问,“不用切开,整块直接烤的那种。”

“好像没有”,茨维特科想了一下回答,“最不济也要切花,让佐料渗进去。”

“你可以试一次,没猜错的话应该是内外一起熟”,范铝杯认真的建议,“你的独门绝技优点就在于此,一个热力场。”

“听起来像是彼得形容‘看不见摸不着’的空气那样”,茨维特科尽量用语言描述,“但我总是理解不了那种感觉,就像他理解不了我玩火那样。”

“不一样,土水气是物质的三种形态”,范铝杯尽量用语言解释,“而火是能量的存在方式,‘场’的概念还要微妙一些。”

“不懂”,茨维特科实话实说,“你是说在肉占据的空间当中仍然有火存在?”

“对对对,就这个意思”,范铝杯连连点头,“就像魔网那样,稠密但不影响物质存在,大学时讲过了。”

“抱歉我学的不好”,茨维特科挠头,“正如彼得所说,巫师天生就拥有技能,很难下功夫知其所以然。”

“你们在讨论聂斯托利?”刘喵过来搭话,“一个实体,两个位格?”

“从懂事开始就信东正教了”,茨维特科回答,“在梵蒂冈看来也是异端。”

“从懂事开始就信归正宗了”,范铝杯回答,“同样是异端,这种异端和那种异端还不一样。”

“聂斯脱利派被打成异端的时候”,姚秀籍搭话,“五大教区都在呢,罗马主教还不能只手遮天。”

“南无旃檀功德佛”,释修罗过来探头探脑,“好香啊,这是什么肉?”

“北有元始天尊”,姚秀籍回答,“这是……肉。”

“南无斗战胜佛”,释罗刹过来探头探脑,“这道菜叫什么名字?”

“北有太上老君”,姚秀籍回答,“烤肉而已,能有什么名字?”

“南无净坛使者”,释林泉过来探头探脑,“还是有个称呼比较好,以后再想吃的时候能问到。”

“北有真武大帝”,姚秀籍回答,“听说过‘佛跳墙’的典故,看三位的表现,叫‘佛搭讪’挺好。”

“俗话说得好,狗肉滚一滚,神仙站不稳”,凡是碰上意识形态话题,牧师总是不请自来,“我觉得还是叫‘失足仙姑’吧。”

范铝杯、丫、刘捷夫、伊凡四个穿军装的家伙站在那里鼓掌。

“谢政委赐名!”姚秀籍高声叫好,“以后几位佛爷嘴馋了下馆子找‘失足尼姑’就行。”

“仙姑,不如直说道姑”,茨维特科拆台,“没人规定塞尔维亚人不能信诺斯替,就像没规定不能信佛那样。”

“异端总比异教更可恶”,油布留熊嘟囔一句,伸手抓着烤肉开吃。

“看我干嘛?我是景教徒”,刘喵用叉子戳着肉吃,然后念了一句法语台词,“拿个盘子来,我要接这烧鹅的油。”

“你先用这个”,范铝杯递过来一个餐盘,“刚才没用到。”

“钢精的?不老少钱吧?”刘喵接过来一掂就知道,虽然不如秘银结实但比秘银轻,看样式应该是餐具套装,“可别又是你自己做的吧?”

“你猜对了”,范铝杯忽然过来握住刘喵双手,“喵喵,帮我个忙好吗?”

“哎?”刘喵颇感意外,但是看着范铝杯清澈而诚恳的眼神,又觉得理所当然,“你不是已经免疫了吗?”

“这和免疫什么的没关系”,范铝杯诚恳的把餐具塞进刘喵手里,用清澈的眼神盯着刘喵说,“帮我刷饭盆吧。”

“自己刷!”刘喵大怒,把手中餐具摔到范铝杯脸上。

“我们来刷吧”,李司酱过来捡起餐具,“家政法术也能放水,虽然不像专职水系法师那么多。”

“啊,多谢,真是麻烦你们了”,范铝杯一起餐具,“就是不想大老远去河边。”

“河边怎么了?”刘捷夫傻呵呵的问,“跟着大和尚一起刷饭盆、洗脚,还能听大和尚说段子。”

“说的比唱的好听”,伊凡补充。

“全套餐具都是钢精的呀”,李司醋接过餐具准备开涮,“刀叉勺筷也是。”

“蛙蛤蛤蛤我是个炼金术士,自己动手丰衣足食嘛”,范铝杯手抚后脑勺,“还有全套钢精杯具没拿来,等开宴会的时候你们就看见了。”

“说起来你们不是要开小灶么?”姚秀籍看刘喵已经端着饭盆拿着叉子站在灶台旁边开吃了,忍不住问。

“这不还没安顿下来么,已经开饭了”,刘喵嘴里嚼着肉说话,“盐奴!把菜拿出来,就在这吃了。”

“帮忙烤一下”,李尚盐从背包里翻出施加了保鲜法术的预制菜,解冻后放在铁网上,“家政法术的保鲜期限只有六小时。”

“用法不对,我是说他”,李司醋过去查看菜情,然后对茨维特科发号施令,“这个,高火两分钟!这个,中火五分钟。”

“好嘞!”茨维特科乐呵呵的答应,然后照办。

“可惜了”,姚秀籍连连摇头,“你要是肯下点功夫掌握一些烹饪伎俩,定是一代名厨。”

“咳,混饭吃罢了,不折腾了”,茨维特科还是巫师的典型表现。

“说起来这六小时的保鲜法术和七十二小时的差别在哪里?”范铝杯忽然好奇,“缩水在什么地方?是维持矩阵吗?”

“不是,有本质的区别”,姚秀籍解释,“就像下水一样,摸个东西只要闭气几十秒就行,但是几个小时的作业就要佩戴呼吸道具了⸺我们老师说的。”

“说起来你们四个都是炊事班成员?”范铝杯注意到工牌上的文字,“一共有多少人?”

“十个吧,最多不超过十二个”,茨维特科搭话,“虽然承诺编制我说了算,但我想也不应该太过分。”

“就是说彼得也算在里面?”范铝杯继续问,“这么看来你们战斗力可以了。”

“差远了,彼得说这次动静小不了,需要找帮手”,茨维特科回答,“过来一趟是为了拉宇普希隆入伙,你估计是拉不动了⸺彼得形容的。”

“到时候我可能请假去看球”,范铝杯想起了与伊法之约,“医务室没啥事⸺现在就一个上尉连长主任和我这中尉副排长科员⸺应该会准假。”

“看我干嘛?”牧师端着饭盆围着灶台用叉子戳着肉吃,“有外人的情况下,我就是垦委会执行主任。”

“那你们这身军装怎么解释?”刘喵虽然已经决定入伙了,但是还没换上军装之前仍然是外人心态。

“当然是克罗地亚混混和波斯尼亚混混劳动改造的需要”,忽然有人插话,“款式与奥地利、匈牙利、土耳其都不一样,算作特有制服好了。”

正在集中精力用膳的众人扭头一看,一个身穿警服的家伙正在微笑。

“记得好像在哪里见过你”,范铝杯皱眉回忆,“对了,银行大堂,你拎着藤牌拐子走来走去。”

“那时候我叫‘伏龙茅斯(Vroomouth)’,是个黑塞哥维那混混”,来人微笑着肯定,“正在尼什分行当保安,而你⸺大款亨利⸺则是莫萨里亚银行最大的自然人客户。”

“莫萨里亚银行?就是莫斯塔尔萨拉热窝银行吧”,范铝杯对照自己的情况理解陌生单词,“啥时候改名了?”

“本来是学习坦桑尼亚好榜样,但是地理上已经对应波黑了,就用作银行的名字”,来人解释,“相比之下,巴库索契银行不对应任何地理实体,世俗化很困难,所以改名叫‘巴索维奇银行’了。”

“原来如此”,范铝杯点头,“现在你叫什么名字?当警察了?”

“现在我叫‘轰隆米奇(Vroomiq/Вроомич)’,是负责这个农场的警务专员”,来人还是继续微笑,“上面听说这里有奇怪的德鲁伊出没,特意叮嘱我要多多关照。”

“那还真是辛苦了”,丫作为保卫处成员,这种时候非说话不可。

“作为警长,通常被赐予了猫的眼睛、猫的耳朵,以及猫的速度”,轰隆米奇向前走了一步,这一步就从院门口走到灶台边,随手抓把叉子戳了块肉吃,“还有猫的鼻子,以及猫的舌头……嗯,不错,好吃!”

“谢谢夸奖”,茨维特科说,“自来熟也就罢了,缩地术值回票价。”

“赐予我力量吧”,轰隆米奇像打伞那样举起叉子,上面散发着七彩光芒,但是却没有任何加持效果,“我是统一斯拉夫运动执行总裁燃蛙让・赫拉克勒希奇・梅德韦杰夫!”

牧师、油布留熊、伊凡、丫,以及二刘四李笑了,其他人莫名其妙。

“你们在乐什么?”刘喵问自己的跟班,顺便吩咐,“茶奴,把茶具拿出来,饭后消食的时间到了。”

“罗刹流行的活报剧”,李尚茶沏上茶,慢慢解释,“主角连发型都不变,换套衣服就算变身了。”

“在罗刹‘熊力’已经成为功率单位”,李尚盐接口,“约等于九牛二虎之力。”

“但是唤作‘梅德韦杰夫’的名角大腕瘦小枯干”,刘克推接口,“不是能展现肌肉力量的形象。”

“要想统一整个斯拉夫族群,首先要统一东、西、南三个民系”,刘克敲接口,“否则说话被当笑话⸺现在东斯拉夫已经统一了,战略方向转向巴尔干, 瞄准南斯拉夫人了。”

“那你们南斯拉夫人有啥感想?”刘捷夫问茨维特科。

“以前在店里见过这帮人,上门推销‘旧桶泡菜蛇肉面’”,茨维特科没什么别的印象,“还张贴标语,‘苛政猛于熊也’,说别把罗刹当洪水猛兽。”

“革命了革命了,七八年就来一回,外莱塔尼亚不消停了”,姚秀籍回忆,“这次不一样,我们是被钦定的反动民族,死定了⸺保住狗命就磕头谢恩吧。”

“同语同种的同胞磕头谢恩都分三个方向”,李司酱接口,“闹革命是从西向东还是从东向西的问题。”

“我们这些有罗刹背景的家伙只能在塞尔维亚活动”,李司醋接口,“很庆幸有人把罗刹的鞭子当成统一的纽带和解放的工具。”

“可以,这很清真【出处】”,范铝杯评价。

“清真多少钱一斤?”轰隆米奇继续戳块肉吃,“五花肉配米饭,给个编制都不换……饭桶呢?饭桶哪儿去了?”

“已经吃光抹净刷完了”,刘克推说,“就是我解决剩饭剩菜的。”

“唔……”轰隆米奇稍微一停顿,又转向范铝杯,“你们种什么能养活这种大肚汉?”

“商业机密”,牧师接口,不提“兼军事机密”这事。

“你就是驻场神甫吧?”轰隆米奇看着牧师身着自定义军装并佩戴“两毛四”肩章,也不提“上校政委”这事。

“记得以前你说话不是这调门”,范铝杯皱眉。

“此一时彼一时,当时你是银行的衣食父母,而我是打工仔”,轰隆米奇嚣张的解释,“现在你是维稳对象,而我是维稳干将。”

“你们怎么看待我们农场的?”牧师皱眉。

“还能怎么看?千把壮劳力组织起来肯定要为我所用,至少不能被敌人所用”,轰隆米奇说套话,“在帝国、或者内莱塔尼亚,这种企事业单位肯定会成立‘公民武装部’管起来。”

“是该管管了”,刘克敲不疼不痒的接口。

“那么这里呢?”刘喵追问,定居至少一代人的目标看来不那么轻松。

“一般是‘有活力的民间团体’,比如‘株式会社轰隆组’”,轰隆米奇说,“我是初代目社长,却是二代目组长。”

“这么说来,混混比银行先实体化了?”范铝杯皱眉问,“你们黑塞哥维那混混与波斯尼亚混混到底有什么区别?”

“从品种上说没有区别,算上克罗地亚与塞尔维亚都一样,全看在哪个户口本上注册”,轰隆米奇回答,“从地理上看,存放保护费的库房⸺现在都是银行了⸺位于萨拉热窝还是莫斯塔尔的区别,这俩据点之间没有明确的边界线。”

“贝尔格莱德认定‘塞侨’的标准很简单”,茨维特科插话,“语言相通但文字不同。”

“其实字母是与拉丁那一套壹壹对应的,慢慢看也能懂”,姚秀籍接口,“只不过没形成整个单词形象的记忆,整篇文字的阅读还是有困难。”

“就是这样,干爹创建轰隆组的时候,家名是‘伏龙莫维奇(Vroomoviq)’”,轰隆米奇说,“只要说自己不想当下巴胯下顺民,塞尔维亚就会收留。”

“塞尔维亚已经自治了,贝尔格莱德的头头脑脑在安卡拉来人时点头哈腰几次就行”,茨维特科接口,“底下老百姓只知道有大公,不知道有苏丹。”

“外莱塔尼亚都这样,老百姓就认识布达佩斯民族团结政府的单于,不知道维也纳国民政府的凯撒”,姚秀籍接口,“不过波黑不是裤裆开疆弄来的,该对武德表达敬意的时候还是按规矩来比较好。”

“就是,裤裆开疆仅限后方,前线敌人谁跟你联姻?”范铝杯对于独逸人对哈布斯堡的态度不是很理解,“巴尔干方向是顶着奥特曼一块一块啃下来的,用得着匈牙利的那些让他们代管而已。”

“大陆的情况和英国还是有区别,不能简单类比”,丫提醒,“即便在帝国内部,对于哈布斯堡把太多资源用于异族也是颇有微词。”

“警惕‘两个德国’或‘一德一奥’歪理邪说”,刘捷夫补充,“维也纳对于‘小德意志’方案和老对手霍亨索伦还是很敏感的。”

“要是尘埃落定之后是‘两德一奥’,那就搞笑了”,伊凡幸灾乐祸的评价,惟恐天下不乱。

“这种事情让德意志民族去操心吧”,姚秀籍发牢骚,“我们反动民族洗干净脖子等待屠刀就行了。”

“不做安安饿殍,尤效奋臂螳螂”,茨维特科念了两句诗,委婉的表达了与姚秀籍态度的不同之处,“来,吃吃吃。”

“这种事情我做不了主”,牧师把球踢给不在场的冒充团长的师长,“等场长⸺也就是垦委会主任⸺回来再说吧。”

“你们场长啥时候回来?”轰隆米奇专挑肥肉吃,吃得满嘴流油,“到时我再来。”

“预定今天从鹿德里出发去驴赛,明天从驴赛乘飞艇”,牧师计算行程,“在圣鹿力诺技术性经停,晚上能到贝尔格莱德,后天能到场里。”

“那我后天再来”,轰隆米奇放下叉子,掏出手绢擦擦嘴,转身一步就跨出了院门,“对了,承蒙款待。”

“哥啊,你不是说不再沿用避讳了嘛?”油布留熊等人走了再问。

“没有沿用啊,是我自己采用的新避讳”,牧师解释,“简单的‘指鹿为马’而已,否则英国刘邦和法国吕雉还没那么容易称呼。”

“那人能听懂?”伊凡悄悄问刘捷夫。

“应该根本没在听”,丫回答,“最后知道‘后天到’就行了。”

“这种人是怎么当上警察的?”牧师皱眉问范铝杯,“你对他有什么印象么?”

“没什么特别的印象,银行保安都那样”,范铝杯皱眉回答,“也就问过我一些电动机的问题。”

“来之前做过功课,没听说过什么‘轰隆组’”,刘喵皱眉看刘克推和刘克敲,二人都摇头,“还传到第二代了?”

"应该是内燃机出现之后的拟声词",油布留熊提醒,“这帮人以前是把持水路航运的吗?”

“波黑也有不少塞族,地理上还与塞尔维亚相连”,茨维特科说,“一条政治上的边界线并不能约束什么。”

“但是下巴只用天主教徒⸺也就是克罗地亚人⸺当官”,姚秀籍补充,“塞族有退路,绿人可没有。”

“不长记性,三十年都没打明白”,丫摇头叹息,“自从1618年以来,就没什么‘帝国意志’。”

“也不能这么说,下巴不‘任人唯亲’难道还‘任人唯疏’不成?”范铝杯有不同意见,“底下人都反对下巴,各种场合阳奉阴违,在波黑什么事情都做不成,难道布拉格和布达佩斯就高兴了”?

“布拉格不好说,布达佩斯是肯定高兴的”,茨维特科说,“招标摄政王的广告刷满了伏伊伏丁那,特意表明海军上将的必要条件,就是考虑到奥地利、波西米亚、摩拉维亚都是内陆国。”

“你还是太习惯英国那一套,啥‘国王陛下忠诚的反对党’什么的”,姚秀籍补充,“大陆的情况不一样,尤其是巴尔干,土耳其是故意把波黑的版图画大,让绿人当官管别人的。”

“原来如此”,范铝杯点点头,决定不熟悉的事情不多话。

“总之现在有三拨民族主义者互相看不惯”,牧师总结概括南斯拉夫局势,“乌斯塔沙、切特尼克,以及哈叭嘎⸺哈里发园林保卫者⸺为啥用英语呢?”

“不知道”,范铝杯耸肩,“当初我选择莫萨里亚银行⸺现在知道是绿人小金库改制⸺也是因为其乃英资机构。”

“你是英国人,当然觉得英资机构靠谱了”,姚秀籍对范铝杯说,“我们说的是绿人,为啥与英国人眉来眼去。”

“不然还能找谁?渎圣同盟条约还没到期”,茨维特科跟着范翗翷恶补了点时事就惦记着用上,“即便找下家,土耳其也是和帝国眉来眼去。”

“这么说来,法国有条直飞塞尔维亚航线也是这种考虑吧?”刘喵插嘴,“现在塞尔维亚还是奥特曼领地,将来条约到期再独立?”

“是这个道理没错,波黑榜样在前,那么多绿人还不是独立了么?”丫接口,“接下来看希腊的了。”

“承蒙款待”,这时油布留熊吃饱了,正在旁边水池自行放水洗手,“看啥?我都不好意思了。没受过啥教育,只会点家政法术,一个人卖卤煮糊口罢了。”

“承蒙款待”,这时牧师也吃饱了,把饭盆和叉子放在灶台上,很明显等着别人刷,“小喵喵一会儿到办公室来一趟,这小鬼是公务秘书,笨手笨脚经常做错事……伊凡!以后多向胖哥痩哥请教……你俩还是下士吧?现在开始是中士了呵呵呵……”

“蛙蛤蛤蛤晋衔了晋衔了”,刘克推和刘克敲手抚后脑勺,动作整齐划一音像同步,然后同时睁大眼睛额头亮晶晶,“竟有这样的事?!”

“是”,伊凡随口回答,看牧师说完前言不搭后语的一段扭头进屋,立刻住嘴不吃,几下刷完俩饭盆,“看啥?我也不好意思了。没受过啥教育,学徒出身就会打杂跑腿。”

“喀喇哒是身体,撒喀哪是鱼,撒哈拉是大沙漠,哈啪噶才是那个啥绿卫兵”,丫正在指导刘捷夫,“什么‘皇家园林巡游者’?‘女王公园游骑兵’?‘哈里发后院卫兵……别抄错了。”

“推哥儿,你和盐奴茶奴搬行李”,刘喵指挥手下,“敲哥儿,你和我一起去办公室。”

“那个袅袅婷婷女人味十足的小个子男生叫什么来着?”不一会儿刘喵就铁青着脸出来了,劈头就问搬完行李待命的李尚盐,“李司机?李司炉?”

“李尚飨,和我们一组”,李尚盐回答,“布达佩斯体仁阁大学士李瓦塔的亲戚。”

“现在找到工作没有?三方协议签了么?”刘喵追问,“赶紧联系,说这里有个给上校当勤务兵的工作,问他啥时候来。”

“现在就出发,坐基洛夫飞艇从基辅到基希纳乌”,李尚茶以手扶额,“然后换齐柏林飞艇到普里什蒂纳,后天能到场里。”

“后天……可以”,刘喵嘟囔,“这两天忍过去吧。”

“如果你决定要忍,恐怕不止两天”,范铝杯泼凉水,“即便你找的替身到了,你也未必能消停,三个人都满意的方法有得是。”

“范铝杯中尉先生”,刘喵忽然很客气。

“什么事?”

“你最近是不是在看《十日谈》?”

“蛙蛤蛤蛤哪有此事没有的事”,范铝杯手抚后脑勺,“我又不懂意大利语。”

“那么一定是在看《坎特伯雷故事集》了”,刘喵斩钉截铁下结论,“可别跟我说你不懂英语。”

门已经关上了,伊凡脸上凝固的表情却没有消失,还是那幅张口结舌的样子。

“克巴波夫中士!”牧师招呼伊凡。

伊凡张着嘴点头。

“知道为什么我忽然对小女孩感兴趣吗?”

伊凡张着嘴摇头。

“否则会有人向我推销小男孩。”

脚疏兼尾疏

- 《埃及众神和含语拼音方案》《楔形文字和日语拼音方案》《对数视力表和瓦切假名》都是「准备工作」,所谓「正规」的词干,类似「

carot

」「robot

」这种,仨辅音夹俩元音。而在《知乎问答№012》当中罗列了摘抄的学界观点。本书中架空的「伪・苏修美帝尔」语其实就是(现当代)日语。而「伪・阿卡德语」才是真・架空的「受到黏着语强烈影响的」色目语。 - 乌呼鲁的方案(元音字母加变音符号)是对德语现行拼写影响最小的,「aiueo」→「äÿüëö」五段变音都有了,而五段拗音也有,设定「i→ŵ=wa」。现实中既然能从德语衍生出意地绪语,架空中就能从德语和日语衍生出「汉密绪语」,一票刘某刘某某憋着用四万万五千万汉人捧红一个「刘咪咪」。作者会在几条元规则的指导下随时丰富语言内容,同时保持表现力,比如「kebab」「hodog」「hãbuk」「sãmīĝ」都是「夹」的意思,词源一看即知,表达「想要被(妹子)夹」可以说「ほどがれたい(hodog-aretai)」,不用解释。

- 初步决定,Θθ=h,Ψψ=v,Ξξ=ts,Ζζ=dz/z,Ηη=ye,Ωω=yo,这样再引进一些西里尔字母就够用了,不必用科普特字母。这是因为排版的缘故,很多字体在「希腊与科普特」位面也没有科普特字母,甚至「结尾西格玛」都没有。于是决定尽量用希腊字母拼写俄语,够用就行。

- 在「范版八十音图」那里提到了,「上古日语八母音说」在架空中就引进三个德语变音字母,设定为拗音的前身。实际上日语也是如此处理的,比如「佳能(キヤノン)」。所以「イエ」没有对应假名,因为没有对应的变音字母;另一方面,日语既然还有「ゐヰ(wi)」「ゑヱ(we)」残余就要尽量运用。于是设定「aiueo」的变音就是「äゐüゑö」,这是汉密绪语,不要与乌呼鲁为打字机而设计的的凑合方案混淆。

- 刘捷夫的原型是乔力夫,姚秀籍〔奇〕(Ёщюдъич)的原型是尧茂书,这几乎等于剧透了。正如「牛」「羊」「咩」「喵」是为了引入四大(开)拗音话题一样,「尤」「杨」「叶」「姚」四个祠堂也是为了拗音,还是作为首字母的情况。若是真・辅音开头,会出现「刘」「蒋」「谢」「乔」等祠堂。而「指鹿为马」就是为了正文中提到的情况,两口子算计韩(ham)信也是,在一些双语环境(如蒙特利尔)下会出现文字游戏推动的剧情。

囧斋怪奇事件簿

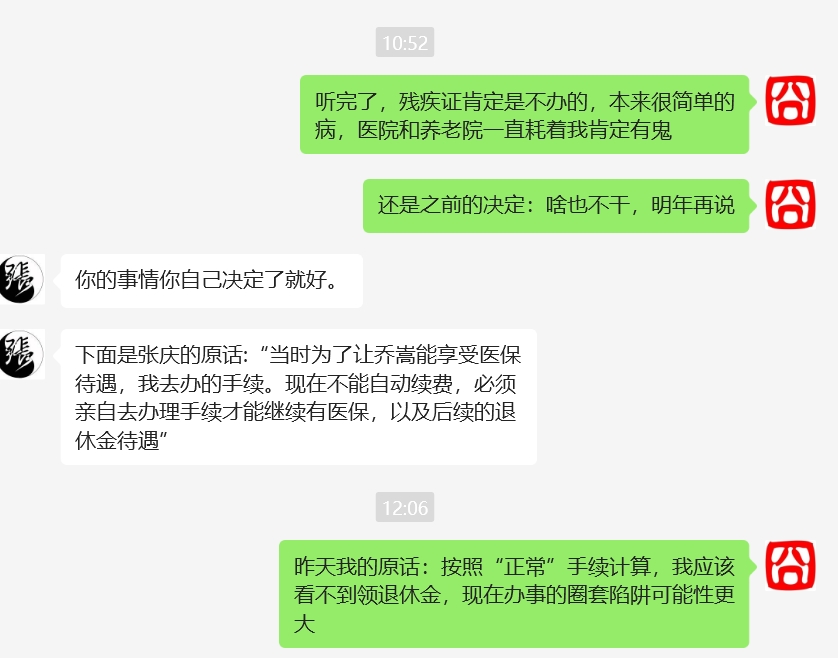

10/26上午表哥来续签合同,院长说现在都是民政局的制式合同,哪里都一样,只是要签个委托书⸺去年还没有⸺否则还不收,于是我就先在空白委托书上签了字,说好了委托表哥代理。至于被委托人有多大能力,半年多之前讨论过:

最近表哥动向:

- 9/11来,提到「半饥饿状态更有利于健康」,我不同意;提到「想吃什么分成小份,大头我们拿走,听懂了没有」,我说听懂了。

- 9/13早八点来,带了两根油条一碗豆腐脑。说「油条吃不了可以让他带走一根」,我说肯定能吃掉。然后用一次性餐具(我买的放在屋里)分了几勺豆腐脑,剩下的有辣椒于是「帮你拌匀」,我吃完感觉有点不舒服。

- 9/18早八点来,带了一个肉多得冒出来的肉夹馍和一碗羊杂汤,我吃完后不太舒服。

- 9/26下午一点来,带了一个烧饼夹肘子和一碗羊杂汤,我吃完后不太舒服。

- 10/6下午来,拿走一些罐装熟食,说「以后没用的东西少买,不好处理」。当天半夜不太舒服。

- 10/21上午来,说「过一阵回小屋去住」,几次把瓶装饮料扔在床上让我捡,还要拍照「让它们看了也高兴高兴」,我说我不高兴。

- 10/26上午来,就是续签合同,中午来电话要我把十几二十万放他那里预防万一急病发作等着用钱,我说去年8/6拿来打不通电话的乐视手机硬换上卡就是没有「万一」的态度。

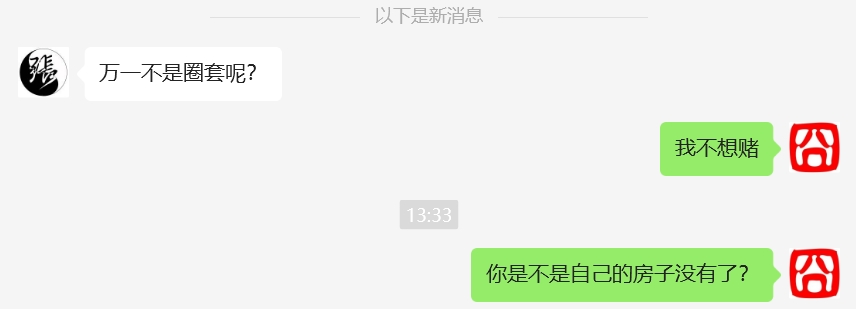

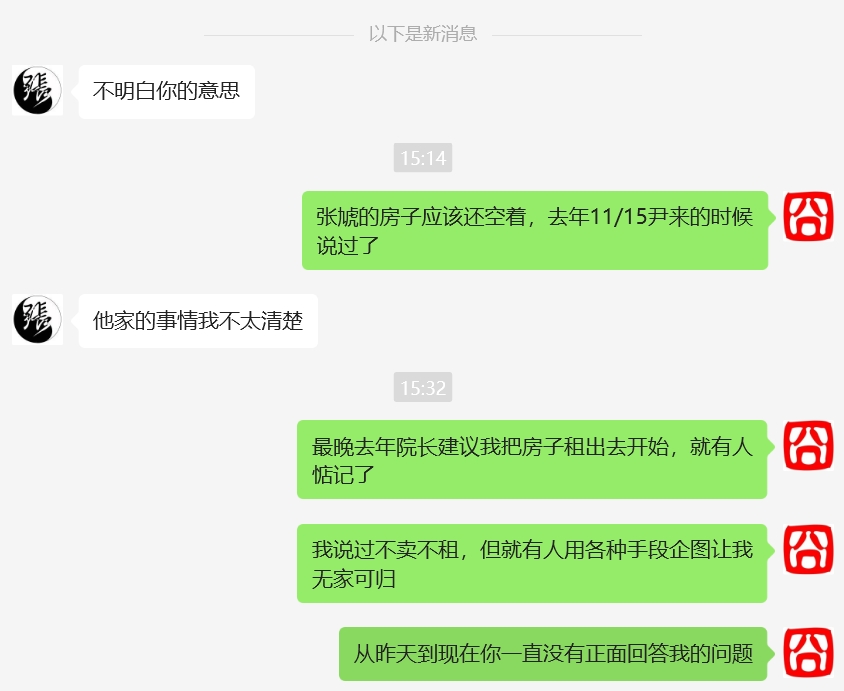

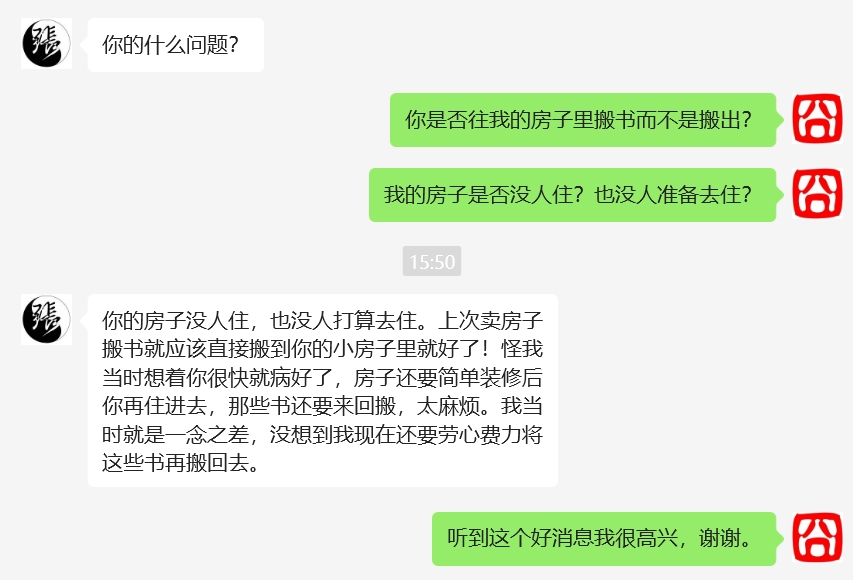

今天(10/29)早上让护理跟院长说我要「看一眼合同」,不知道签了字的空白委托书填了谁的名字。截止到早八点半还是「院长还没起」的状态。

然后联系表哥,电话毕,微信是这样的:

截至中午十二点半晚七点半,院长仍未露面,不排除「阴阳合同」可能性⸺另一份用我的人名章,视频中可见我能签字⸺于是尖锐的问题来了:如果监护人和养老院串通起来谋财害命,当事人该怎么办?

囧斋怪奇事件簿

补记「桌子之谜」:

- 7/28凌晨起夜,压坏了折叠方桌,赶紧在网上订了一个。白天护理过来大呼小叫,说桌腿弯了而已,修修还能用。此前是去年12/31晚七点按坏了小方桌才换成这个大的。而长条桌送到则是院里工作人员装好搬进来的。

- 11/14早上长条桌坏了,桌腿开焊,于是又在网上订,先定了「次日达」觉得不赶趟又订了「即时送」。结果表哥八点就到了,表现和7/28护理一模一样,说修修还能用。我当然说不用了,新桌子已经送到了。当天送到的折叠方桌是拆开了包装搬进来的。

- 11/15上午折叠长桌送到,院长说等主任来装好再送来。我正纳闷折叠桌撑开就行用什么安装。因为手机确认收货的缘故让护理搬进来看一眼,顺便拆开包装直接用上了。前一天的折叠方桌当然搬走了。

- 12/2早上表哥来,说旧桌四条腿都修好了,要换过来。我说不折腾了,新桌挺方便。

备份「房子之谜」:

本来不想说丧气话,所以很少提及将来计划。现在看来形势严峻,不说怕真・来不及。作为《设定集》,『用户指南及示例』是必要的:

- 《应该怎样使用〈设定集〉》←《格言与箭与蒙太奇》在这里

- 《不应该怎样使用〈设定集〉》

- 《任何写手都能使用〈设定集〉》

- 《并非任何写手都能使用〈设定集〉》

后面三个部分是预定搞笑用的,不过优先级很低,因为【丧气话】的缘故而已。

前一阵电视新闻「交通管制看桥垮塌」⸺当时国土交通省知事大野小鸟(おおのこどり)还没被宫内厅罢免⸺就明白了2023年8月刚开始恢复更新没几天就再无反馈的原因。这些被「交通管制」挡住的读者,是我坚持更新的动力。

原本预定每篇六节,但是越写越长,本篇第五节,也就是总第23节,已经长得内部有蒙太奇了⸺虽然只是关门分割视线勉强还算一镜到底⸺于是决定另起一篇,本篇终了。