“油盐酱醋加扑热息痛,温水冲服可治头疼”,范铝杯一边抄录偏方一边抱怨,“这又是什么暗号”。

“我说海因里希吖,你成天抄这些东西烦不烦?”

“我叫亨利”,范铝杯回答,“老板安排皓首穷经寻章摘句去研究草根树皮,我有什么办法?”

“你的名字还真够奇怪的”。

“应该是出口转内销吧”,范铝杯回答,“问起来标准答案就是当年从石勒苏维希那棵大槐树底下被卖去不列颠的,半路上还在尼德兰转了一手”。

“这些偏方和巴格达电池之间到底有什么关系?”

“不知道,不过总比和安蒂基西拉齿轮关系要近”,范铝杯回答,“咱们总不能吃着吕贝克碗里的,惦记着圣马力诺锅里的吧?”

“这些偏方管用么?”

“从管用的开始,这个勒沃库森祖传老巫医的家传绝学已经试过了,效果很好还没发现副作用”,范铝杯回答,“油盐酱醋可以省略,温水也可以改为冷水,唯独不知道是啥东西的扑热息痛不能省略”。

“这年头志愿者可不好找吧?”

“头疼脑热的还好,还能用我自己”,范铝杯回答,“每次找老板抱怨,老板的苦水比我还多,啥‘能蹭热点批个项目就不错了’,总之要钱没有要命一条”。

“那我下午再来找你”,芭蓓告辞,“奇怪的亨利・范铝杯先生”。

“你的名字也很奇怪”,范铝杯回敬,“再见,芭蓓・苯萘蒽女士”。

“灵魂价值六个杜卡特,会不会太贱了?”范铝杯一边抄录偏方一边冷笑,“当然也有说是十个佛罗林的,好歹贵了那么一点”。

“亨利”,芭蓓准时出现,“你是不是抄错了?”

“笔误嘛,我既不是第一个,也不是最后一个”,范铝杯回答,“薪火相传,子子孙孙无穷匮也”。

“你这个工作态度就不对”,芭蓓批评,“我等科技工作者的社会责任,现在已经成了文史工作者的研究对象了”。

“研究我等科技工作者,有助于促进现代社会的良性发展,促进人与自然的和谐发展,维护人类的和平,实现社会的可持续性发展”,范铝杯接口,“就像我等科技工作者研究五牲六畜,还有猫和老鼠那样”。

“你看过那本书?”

“没有,只有摘要部分”,范铝杯回答,“就在门口那张辩论赛《老婆怀孕,楼下有人喂的野猫聚集,担心被野猫伤害。商谈无果,该不该杀猫?》的海报上面,有人贴了一段话还给了出处”。

“那你看过《十日谈》么?”芭蓓也来气了。

“当然,从头到尾看完”,范铝杯回答,“然后就从你那里听到增补修订本,第101个故事,小蝌蚪找妈妈”。

“原来是这个原因啊”。

“怎么会?”范铝杯说,“毕竟你又没叫我反德贱种汉萨通什么的”。

“好吧,不扯这个了”,芭蓓决定回归主题,“你这份摘录不合格,私货太多”。

“哦?只许师尊放火不许徒弟点灯?”范铝杯反驳,“我不过是把度量衡统一到当代标准之上罢了”。

“哪怕你写成‘砝码’都比金币名称要强”,芭蓓强调,“故弄玄虚的时代已经过去了”。

“但是师徒传承的时代还没有过去”,范铝杯还嘴,“或者说加入学术俱乐部需要出卖灵魂作为入场券的时代”。

“你真是怨念深重啊”,芭蓓感觉范铝杯难以沟通,“总没有把灵魂卖给魔鬼吧?”

“谁知道呢”,范铝杯毫不松口,“地狱空荡荡,魔鬼在人间”。

“如刀刮竹行兮,如雨沾砂”,范铝杯念了两句口诀,眉头紧皱,“反正我是按不到涩脉了”。

“怎么不抄了?”芭蓓又来了,“哦?你上火了?”

“老板说,我已经是个成熟的学徒了,也该学会诊断自己了”,范铝杯回答,“当然惦记着惩前毖后治病救人那还是太早”。

“所以今天就当请病假了?”芭蓓讽刺,“请不请假都一样,反正要钱没有要命一条”。

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,范铝杯念了两句诗,“现在我浑身都充沛着燃素,就等着舍己为人呢”。

“就听你这阴阳怪气的台词,也知道是肺火过旺”,芭蓓肝火上升。

“非也非也”,范铝杯摇头晃脑,“头晕目眩、耳鸣耳聋、发脱齿摇、睡眠不安、五心烦热、形体消瘦、腰腿酸痛……这是肾火的症状”。

“用不用我抽你一顿占个卜?”芭蓓气不打一处来,“还是你自抽耳光?”

“梅兰普斯那一套已经不流行了”,范铝杯心头既有虚火也有实火,“左眼跳财,右眼跳灾,那面瘫呢?”

“这就要看你瘫哪边了!”

“所以说,抽搐不是脉搏,这道理早在希罗菲勒斯就明白了,没想到直到现在还有大忽悠到处诈骗”,范铝杯盯着芭蓓,“听说你弹得一手好琴,帮忙借鉴斯图忒斯怎么样?”

“都用不着到切脉那一步,看你的样子就知道大小、快慢、强弱、节奏”,芭蓓运用专业知识解读,“包在脉搏外面的你,就是个掺杂了秩序与混乱、规律与不规律的奇葩织体,还有歇斯底里”。

“但毕竟是正能量催生的主旋律啊!应该大力传播和弘扬”,范铝杯引以为荣,“我又没有子宫”。

“这是第几次了?”芭蓓忽然冷静下来,“每次在开场白就把我气走,你这是对什么敬而远之呢?”

“无事献殷勤,非奸即盗”,范铝杯指着桌上一堆古籍,“多少长者都教导了我们这种人生经验,简直字字泣血”。

“一些旧的,一些新的,一些借来的,一些蓝色的”,范铝杯一边抄着偏方一边嘟囔,“九浅一深之前的仪式还真复杂”。

“你这是在暗示么?”芭蓓问。

“老板让我研究宫廷医生记录,深入剖析夏尔四世和戴安娜之间不得不说的故事”,范铝杯回答,“要说暗示,那也是老板的意思吧?”

“那你有啥研究成果么?”

“少许若干一小把,滚刀断生又爆香”,范铝杯念了两句诗,“药方写得跟菜谱似的,怎么‘适量’才能‘刚柔相摩,八卦相荡,鼓之以雷霆,润之以风雨’啊?”

“应该是因人而异吧?”芭蓓不接茬,“说起来你是怎么弄到这份绝密文件的?”

“不是档案,而是《波旁公爵私人医生回忆录》”,范铝杯回答, “差点就公开出版了呢”。

“黎塞留阁下没插手?”

“怎么可能?只不过顶多通过外交渠道喊停,顺便把那蒙古大夫灭口而已,这边的盖世太保也不是吃素的”,范铝杯口气轻蔑,“都改得面目全非了,这还能研究出个啥来?”

“难道你老板不知道这事?”

“让我把重点放在‘蓝色’上面”,范铝杯回答,“有圣母院盯着,凡尔赛宫总不能隔三岔五参拜普洛塞庇娜神社上香磕头吧?”

“生孩子似乎用不着到处走通门路搞好关系吧?”芭蓓不敢相信,“难道说夏尔四世他……”

“附件里面还有当事人绘声绘色的描述在门外偷听戴安娜与闺蜜私聊”,范铝杯补充,“虽然台步是枯燥的,微笑是辛苦的,但是理想却是远大的,哼,等咱结了婚,特么的想生男孩生男孩,想生女孩生女孩,一生就两个,贵种一个,贱种一个”。

“呃……”芭蓓即便想接口,也接不下去了,只好改口,“你是说,你老板怀疑‘蓝色’与计划生育有关?”

“我怀疑‘蓝色’与民间流传的后院争宠秘诀有关,但我没有证据”,范铝杯表情严肃,模仿老板的口气,“这个光荣艰巨的任务,组织决定就交给你了”。

“然后你应该‘啪’的一声立正,挺胸抬头,声音洪亮的回答‘坚决完成任务’是吧?”芭蓓开始习惯捧哏了。

“怎么会?汉萨同盟和条顿骑士团的关系虽然不错,但也不至于穿一条裤子”,范铝杯回答,“柏林那边才是军工重镇,能接战略项目,咱们也就干点便民利民小玩意罢了”。

“听说柏林最近搞出靛蓝了?”芭蓓想起简报上面的新闻,“一个叫阿道夫・拜尔的”。

“是啊,成品相当纯净,只不过贵比黄金,简直比圣母蓝还贵”,范铝杯接口,“他的名字当中也有个变音字母,不知道和勒沃库森是什么关系”。

“现在已经拆开了拼写吧?和歌德一样”,芭蓓似乎对变音字母耿耿于怀。

“嗯,混出头了,就等着路德维希港那边投产呢”,范铝杯说,“然后就能把‘冯’字加进来了,空头支票都拿到手了”。

“为啥不自己搞?”芭蓓觉得对于专业领域应该“不熟不做、做熟不出”,牢牢把持这块铁杆庄稼自留地采邑才对。

“实验室和生产线是两码事”,范铝杯说,“你知道为了寻找廉价合成的方式,巴登伯爵往里面砸了几百万杜卡特么?”

“你是说柏林不给钱?”

“普鲁士那边还有大批农奴种菘蓝呢,对于合成靛蓝的项目,容克意见很大”,范铝杯看着芭蓓,“你可别是啥也不懂就惦记着来当学徒吧?”

“就是啥也不懂才找你问嘛”,芭蓓决定放低姿态。

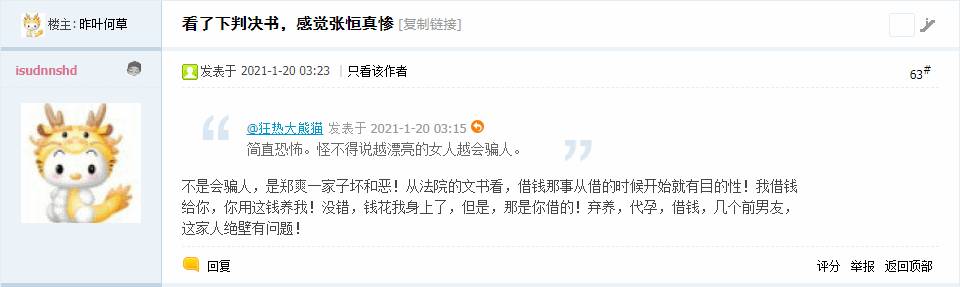

“可别,我怕”,范铝杯提高警惕,“吟游诗人怎么说的?越是漂亮的女人,就越会骗人①”。

“你怎么能一竿子打翻一船人?”芭蓓不高兴了,“再怎么说我也知书达礼,别拿我和市面上段子当中的角色相提并论”。

“不来梅那边有个女博士,脚踏四条船吊了四条舔狗,最傻的那个为她抛妻弃子,还送了五篇论文,结果女神拿到学位拍屁股走人了”,范铝杯觉悟和警惕性越来越高,“临别赠言‘只不过是前进道路上一块小小的踏脚石’附加通灵术,诱导苦主自杀,企图死无对证”。

“你这是把丑话说在前面么?”芭蓓决定公事公办,“就连在同学之间当中搞好关系都顾不上了?”

“你又不是头一天听校园欺凌青春剧评书了吧?”范铝杯顶回去,“最近知名的那个啥卢森堡钢铁托拉斯事件,苦主在自杀之前先杀了同学,顺带陪葬的还有三个教授和一个副校长呢”。

“你在看什么?”今天是芭蓓看见范铝杯并未口出怨言而是保持沉默,表示好奇。

“好奇心会害死猫的”,范铝杯回答,然后把手中书籍举起,封面朝向芭蓓,“最新出版的畅销书,《猫与干电池》,早上路过书店的时候看见了就顺手买下来”。

“畅销?之前没听说过,最近也没看见预售,就这么直接铺货了?”,芭蓓奇怪,“悄悄的进店,炒作的不要?”

“我是看见书名和业务有关才翻开的”,范铝杯解释,“内容倒是不沾边,不过写得挺好,应该会畅销吧”。

“什么样的故事?”芭蓓看见范铝杯不打算把书递给自己,“还有,干电池是什么东西?”

“看插画上面的样子,干电池就是魔核那个形状,不是坛坛罐罐,尺寸也小了许多”,范铝杯回答,“我还没看完,不过开头已经影射了业界动态,似乎还有更深层次的隐喻”。

“这和猫有什么关系?”

“简单说背景就是《出埃及记》的翻版,作者设定当年马其顿武德充沛的时候亚历山大在埃及天命昭昭,于是猫与舞蹈女神夏芮丝就随着一堆俘虏奴隶来到欧洲,扩散各地”,范铝杯看了多少就说多少,“多年过去了,欧洲人已经忘了当年与女神的约定,开始狩猎女巫并屠杀猫咪了”。

“然后女神就跑路了?”

“嗯,找了个搭档一路向东,是不是叶落归根回埃及还不知道,翻到最后几页只看见巴格达字眼,不想提前剧透就没仔细找”,范铝杯回答,“总而言之,半路上发生了一堆事”。

“听起来像是传统剧本大纲,是否出彩就看作者文笔了”,芭蓓对这本书开始好奇了,“如果你看的快,看完了就借给我,或者我自己去买一本”。

“看你能等多久了,等不及就去买吧,反正我一向按照自己的节奏看书,可能还会回顾几遍”,范铝杯说,“其中有些细节,看起来不那么简单”。

“比如?”

“比如黑死病,有说是女神跑路前的诅咒,导致教会继续猖獗的狩猎女巫并屠杀猫咪”,范铝杯抬起头,“现在我们都知道原因了,死了那么多猫,耗子就多多生养遍布大地了”。

“我也买了一本”,芭蓓带着黑眼圈出现,“熬了一宿看完了”。

“我也看完了”,范铝杯因为从早上开始看,并没熬夜,眼圈倒是不黑,“主要内容挺吸引人,但中心思想果然不那么简单吧?”

“如果不是昨天听你言简意赅的概括,我还会认为这就是一本普通的小说,作者想像力略微丰富了那么一丁点而已”,芭蓓抱怨,“但是被你这么一解读,我看书时候的心态都不对了,偶尔还会走神导致瞳孔丧失焦距,恍惚之间有一种字里行间都写满了‘吃人’的错觉”。

“书读百遍,其义自见。但那是指的经典”,范铝杯意味深长的说,“随便拿一摞印刷品就勒令读原著、学原文、悟原理,还要写心得体会,篇幅不够就打回重写。那随便谁也能挖掘出字里行间的微言大义来,只不过未必是作者和出版商的本意,甚至截然相反”。

“学圣经圣解,学系列讲话,做合格教徒。原原本本学,带着问题学,联系实际学”,芭蓓背诵这些套话相当流利,“然后你就把这一套照搬到放松时阅读娱乐书籍的心态上面了?累不累啊?”

“革命导师教导我们说,只有快乐的屁股才能放出快乐的屁②”,范铝杯引经据典,“咱们这边可是异端,搁当年连‘两学一做’都不行。哪有原著原文,只能听神棍到处宣讲教宗系列重要讲话精神,说梵蒂冈已经钦定了,你们跪安吧。圣座放个屁都言出法随,金口玉言的都是放诸四海而皆准的颠扑不破的什么原理”。

“所以才变成异端的,换我也受不了”,芭蓓感同身受,“每次做个弥撒都得在教堂门口黑压压跪一片齐声高呼‘奴才恭请圣安’,跪到腿脚发麻才有神棍大摇大摆出来叫嚣‘圣躬安’,这才能站起来进门”。

“还不算早请示晚汇报吃完午饭跳忠字舞呢”,范铝杯补充,“还有半夜狗叫,提醒奴才们该起来干活了,神棍把什一税都包给色目人了”。

“好了,不扯那些了,反正都是过去的事了”,芭蓓率先进入工作状态,“昨天你磨洋工一整天,日志上怎么交待的?”

“当然是旁征博引生搬硬套,我倒是觉得这种消遣比起老板的指示来,更接近热点”,范铝杯回答,“抄了一大堆摘要,弄了个水元素魔晶废弃物回收再利用的提案”。

“你这是打算抢安特卫普的饭碗?”

“黑死病不是从东边传过来的么?”芭蓓今天见面劈头就问,“怎么能和这边的女巫扯上关系?”

“我已经放下了,你还没放下么?”范铝杯慈眉善目的反问,“你认为教会是从什么时候开始不再主动狩猎女巫的?”

“昨天晚上回去又看了一遍”,芭蓓没有回答,“感觉你有些危言耸听,细节对不上号”。

“你去教堂的时候只顾得上弹管风琴么?”范铝杯继续反问,“就没注意底下都发生了什么?除了那些固定设备之外,都使用了什么耗材?”

“撒圣水吧?”芭蓓确实不太清楚,管风琴就不是四体不勤的家伙能搞定的,除了自己手忙脚乱之外,经常还需要别人帮忙抽插变音活栓。

“在你的印象里,从什么时候开始,圣水不再掺杂一撮香灰了?”范铝杯继续反问,“当然现在偶尔还会当场画一张特别版赎罪券烧成灰撒进去”。

“你是说……圣水自打一开始就没有疗效?”芭蓓反应过来了。

“不知道,最起码对于黑死病没疗效”,范铝杯诱供成功,“平时收拾伤风感冒头疼脑热,没准也是你所谓故弄玄虚的那些暗号的功劳”。

“你怎么能从通俗小说当中看出这么多东西?”芭蓓表达对娱乐心情被破坏的不满,“还有,你怎么能看完了这么快就放下了?”

“我对待值得阅读的每一本书都这样”,范铝杯回答,“比方说,你知道教会从什么开始发表敕令狩猎女巫的么?那之前之后都发生了什么?与业务联系起来考虑”。

“应该是萨莱诺医学院正式建立的时候……吧?”,芭蓓回想那些忆苦思甜缅怀先烈的课程。

“没错,教会徒弟饿死师傅,这应该就是所谓女神与欧洲人的约定,八九不离十”,范铝杯不惮以最大的恶意揣测。

“没想到师傅还留了一手?”芭蓓举一反三触类旁通。

“希腊武德是怎么把埃及学者当奴隶的,罗马武德就怎么把希腊学者当奴隶”,范铝杯回顾历史,“据说所谓‘文明’,就是这么传播的”。

“对了,博洛尼亚大学正式设立医学院之后,狩猎女巫就停止了”,芭蓓恍然大悟,“没准这就是梵蒂冈认怂的表现,不知道还有什么后手,又要死多少人”。

“然后对于炼金术的态度也开明起来了是吧”,范铝杯补充,“这些充沛着诗与远方的胡言乱语也能公开出版了”。

“我觉得吧,从你这里没获得多少专业方面的帮助,不务正业的内容倒是挺多”,芭蓓一向坚持学业为重文凭优先的上进心。

“因为这些东西本来都算‘哲学’,通识教育当中就有”,范铝杯不客气,“你从趾高气昂走出考场的那一霎那就已经放下了,我可没有”。

“普通攻击是全体攻击还是二次攻击的丽山老母你喜欢吗?”芭蓓今天见面还是劈头就问。

“啥?”范铝杯一时没反应过来,琢磨了一下,反问,“你对畅销书开始感兴趣了?”

“只是好奇而已”,芭蓓说,“今天早上路过书店,看见书名与故乡有关,看开头感觉比较对胃口,就买了下来”。

“还是把民间传说改头换面的那种吧?”范铝杯没看过,也不想看,仅凭措辞当中的蛛丝马迹,按照职业习惯不惮以最大的恶意揣测,当然没什么好话。

“你这人怎么这么说话?不过倒是没说错”,芭蓓只是对于范铝杯的口气不满,对于其觉悟和警惕性还是承认的,“就是把徒弟吃亏之后回师门进修升级的过程,改为师尊出山亲自下场帮徒弟”。

“人物全是女的?”范铝杯问,“这个中心思想没改吧?”

“没有,这年头女骑士太少了,纯粹由女性组成的武装力量更是罕见”,芭蓓感慨,“传说中的亚马逊,还是挺令人向往的”。

“只是令女人向往吧?”范铝杯有不同意见,“你见过女骑士么?各个膀大腰圆满脸横肉,形容起来不能说身材,只能说体格”。

“所以才会有畅销书,哪怕是童话故事”,芭蓓有点恼羞成怒,“考进丽山仙宫获得真传,就能长生久视青春永驻,仅限女人”。

“别高兴得太早了,难道你的德语只学到了初一?”范铝杯当头泼冷水,“柏林旁边的那个丽山才是女的,咱们旁边这个不算”。

“真是狗嘴里吐不出象牙来!”芭蓓怒了,“你平时都是这么和别人交流的么?”

“是啊”,范铝杯沾沾自喜,“你看畅销书里面那些角色的分工也是这样,好比说相声一样,有人负责出丑,有人负责吐糟”。

“你就是吐槽的那个?”芭蓓随口问,然后反应过来了,“你的意思是说我……”

“真不愧是苯萘蒽女士”,范铝杯表情夸张的鼓掌,“又聪明,又漂亮,反应还这么快”。

“吼~”芭蓓大叫一声,把书劈头扔过来,拍在范铝杯脸上,引发周围一阵骚动。

“君子动口不动手”,范铝杯把书放在桌子上,扶好眼镜,文质彬彬的说,“唯女子与小人难养也”。

“好吧”,芭蓓平静下来了,“看来我们八字不合,水火不容”。

“好比丝绸摩擦过的玻璃棒和毛皮摩擦过的橡胶棒那样”,范铝杯运用比兴的修辞手段,“从专业角度解读,自诩科技工作者还在幻想着起死回生返老还童,是不是表里不一自抽耳光呢?”

“不是东风压倒西风,就是西风压倒东风”,芭蓓话里有话,“难道就没有合作的可能么?”

“我们德国的最伟大最永久,而且最普遍的‘艺术’是男人扮女人。这艺术的可贵,是在于两面光,或谓之‘中庸’⸺男人看见‘扮女人’,女人看见‘男人扮’。表面上是中性,骨子里当然还是男的。然而如果不扮,还成艺术么?”范铝杯振振有词,“梅克伦堡尤其流行这一套,听说不远还要送到利夫兰去,以催进‘象征主义’,此后是顺便到罗刹传道”。

“你觉得这本小说也是作者高举紧跟,在梅克伦堡的基本国策指导下创作出来的?”芭蓓知道斗嘴说不过,改为讽刺,“特意拼写成这边的地名?”

“当然,要不然怎么能出版呢?”范铝杯还就是擅长把别人的讽刺转变为称赞,“自由城邦的出版审查制度太宽松了,你都忘了其它地方的水深火热了吧?”

“提案怎么样了?”芭蓓看范铝杯的工作状态不对劲,有在沉默中爆发的倾向,赶紧搭话。

“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,范铝杯念了两句诗,“老板当时就念了两句诗”。

“啥意思?”芭蓓不擅长打哑谜,或者说还不习惯高学历精英社交圈的话语体系。

“不知所云,离题万里”,范铝杯回答,“总之稿子被毙了”。

“现在你正在修改提案?”芭蓓看范铝杯重新开始钻故纸堆。

“是啊,我觉得还是有意义的”,范铝杯回答,“圣马力诺那边可没有因为拿到了古代遗物就放松了生命科学的研究”。

“吕贝克还不是一样,虽然说现在预算都向着迷锁倾斜了”,芭蓓说,“立块牌子就惦记着圈块地皮占山为王,也得看别人买不买账”。

“迷锁的核心技术是阿什肯纳齐的最高机密,外人不可能接触到”,范铝杯说,“蹭热点能弄出点外围设备可以对接就是最高纲领了”。

“那我跟你讲,这个提案你还是放弃比较好,换别的课题”,芭蓓诚恳的提醒,“跟家里联系过了,不太看好这个方向”。

“技术原因还是经济原因?”范铝杯问。

“都有”,芭蓓回答,“像巴登伯爵那样的豪赌国运,不成功则成仁,这边没那个魄力”。

“我看魄力挺足的啊”,范铝杯有不同意见,“就门口那条路上,刚建成没多久的百货商场,又开始改造了,听说要转型超级市场”。

“街上那些专营商铺日子都不好过,连书店都歇业了”,芭蓓点头,“本来准备进商场租个摊位继续,这下彻底没戏了”。

“代课的时候发现,教材上写着的‘货郎担问题’,在新版讲义里都变成‘旅行商问题’了”,范铝杯摇头,“与时俱进倒是挺快”。

“那你有什么想法?”芭蓓问,“新课题想好了么?”

“靡不有初,鲜克有终”,范铝杯念了两句诗,“先把手头工作收尾再说,忙活这么多天半途而废有点可惜”。

“有啥我能帮忙的么?”

“无用功而已”,范铝杯反问,“你不怕耽误学业?”

“就项目而言或许如此,但是技术细节则未必”,芭蓓回答,“也算是学以致用了”。

“好吧,你对圣马力诺刚发表的差分机原型了解多少?”范铝杯问,“就是他们从安特卫普大量进口刚玉轴承,这边魔晶废料都有专人收购向安特卫普出口”。

“因为加工能力做不到是吧?”芭蓓反问,“家里也跟我说,没有金刚钻,别揽瓷器活”。

“是啊,制造魔晶成品的时候不需要那么高精度,就像赌石的时候大刀阔斧砍原矿那样也差不多,反正设备的仓位足够宽敞,能把魔晶卡住了就行”,范铝杯解释,“但是精密仪器上面的零部件,就得毫厘必较分秒不差了也”。

“难怪边角料都被收走了”,芭蓓理解,“再小的碎块也能打磨成轴承滚珠”。

“如切如磋,如琢如磨”,范铝杯念了两句诗,“但是越小的滚珠,加工难度就越高,设备精度都不够,最后的手工打磨是必需的”。

“这和医药有什么关系?”芭蓓不明白,“提案原稿我看了,简直就是硬扯到活力之上的,难怪老板总说你不务正业”。

“皓首穷经有个好处,就是能挖掘出历史的阴暗面”,范铝杯说,“官方遮遮掩掩的地方,往往就存在着曾经的技术突破”。

“但是你语焉不详”,芭蓓说,“换我是老板,看了也觉得莫名其妙”。

“这些文件是要备案的,甭说旁边的中统军统,就是行宫的盖世太保也未必站在汉萨同盟这边”,范铝杯解释,“本来等着和老板面谈的时候再说的,现在看来还是算了吧,反正要钱没有要命一条,谁家豪门愿意豪赌就随他们的便吧”。

“要不然我去跟老板说,你告诉我就行”,芭蓓的好奇心又来了,“我也想知道那些古代遗物当初是怎么造出来的,按照工作量计算根本不可能”。

“咱们都能区分魔晶与魔核,但是普通人不行,因为神棍法师炼金术士对生命气息比较敏感”,范铝杯说,“既然六种魔晶耗光能量之后都是普通的刚玉,那么几乎难以区分的魔核在脑壳里是怎么长出来的呢?”

“你想人工合成刚玉?”芭蓓并不笨,“也就是不需要活力的魔核?”

“嗯”,范铝杯承认,“没准那些滚珠可以直接生成,然后精雕细琢的工作量就低得多了”。

“就像蚌壳里种珍珠一样?”芭蓓立刻想到了尼德兰曾经喧哗上等的神棍,“我也觉得你的想法很有意义”。

“只要你仔细阅读过圣马力诺的历史,就知道这里面不简单”,范铝杯说,“一个石匠,作为基督徒,被戴克里先迫害,却在罗马附近独立建国,多年来一直在医药和炼金术领域保持领先”。

“又来了,你那危言耸听的解读”,芭蓓不以为然,“基督教怎么从人人喊打摇身一变为官方信仰的,基督徒就怎么从抱头鼠窜摇身一变为开国元勋的”。

“天下乌鸦一般黑,政客没有白莲花”,范铝杯问,“你见过在裁判、观众、记者都是对手阵营的情况下,还能赢得决斗的么?”

“大人,时代变了③”,芭蓓郑重的回答。

“你就不再考虑考虑?”芭蓓问。

“不用了”,范铝杯回答,“到此为止吧”。

“其它地方也是一样”,芭蓓不死心,“没准人生地不熟的还不如这里呢”。

“无所谓”,范铝杯说,“我习惯了”。

“咄!给脸不要脸!”龙套甲指着范铝杯。

“呔!敬酒不吃吃罚酒!”龙套乙指着范铝杯。

“呸!不见棺材不掉泪!”龙套丙指着范铝杯。

范铝杯抬头一看,三个色目混混鸡鸣狗盗之徒手挽手站成一排,做团结就是力量状,如果再拉上芭蓓,简直就是芭蕾舞剧当中四小天鹅的形象。

“我找了家里的关系,才让项目上马”,芭蓓解释,“当然他们要占大头”。

“梅克伦堡已经俩大公了”,范铝杯盯着芭蓓,“巴登还是伯爵,并且现在那里已经不是边疆了”。

“总不能把所有希望都寄托在豪赌国运之上吧”,芭蓓解释,“况且梅克伦堡也没有轮流坐庄的规矩,施维林和施特雷利茨之间的关系不怎么融洽”。

“我能理解”,范铝杯说,“但没必要迁就”。

“我还以为你会说点什么刻薄的话呢”,芭蓓奇怪,“你平时的口气都比今天激烈”。

“君子绝交不出恶言”,范铝杯引经据典,“交接当中还有什么不明白的?趁我签字之前”。

“有的人呢,就是没有自知之明”,仨龙套犹如排练纯熟一般齐声念诵台词。

范铝杯看了一眼,没说话,搓搓手指,张开虎口,拇指和食指之间保持一道电弧,闪了几秒钟之后熄灭了。

“你还会法术?”芭蓓从来不知道这事,也没见范铝杯在实验中用过。

“书看多了,看着看着就会了”,范铝杯回答,“法师的实验和炼金术士不一样,用不上也很正常”。

“使用法术是什么感觉?”芭蓓好奇心常在。

“累”,范铝杯言简意赅的回答,“正如炼金术士对于同样的问题,总是回答‘贵’一样”。

“这我知道,没有预算,炼金术士什么都干不了”,芭蓓同意,“自掏腰包的情况太罕见了,除非是有十拿九稳的把握”。

“所以,炼金术士的论文,虽然语气没有我那么刻薄,但是要危言耸听得多”,范铝杯讽刺,“就像亲眼看见弥赛亚脚踏五彩祥云降临一样,不赶紧拨款世界末日就要到了”。

“你没见过大佬们面红耳赤争预算的样子么?”芭蓓奇怪,“都是学界泰斗业内权威,为了探测以太波还是寻找本源粒子,差点就打起来了,旁边一堆得意门生气势汹汹的对峙,纷纷抄椅子抡板凳呐喊助威”。

“老板说学术问题问师哥师姐,他的工作是到处搞钱”,范铝杯又看了一眼旁边的仨得意门生,“我知道这事,但是从来没去过现场,当然没见过”。

“如果从官方弄不到,只能从民间搞了”,芭蓓解释,“有时候众筹集资也是必须的,雇佣冒险者和聘请吟游诗人太贵了,还不如招收合适的学徒”。

“所以我才不招老板待见”,范铝杯展现自知之明,“从来也没上街撒传单打广告拉着路人说教,也没戴着口罩伙同地痞流氓到处砸场子,更没有从亲戚朋友开始到处搞传销”。

“我都不知道你有亲戚朋友”,芭蓓说,“你的生活似乎就是家和实验室两点一线,半路上停留只是为了吃饭而已”。

“回家之后就看书,什么都看”,范铝杯补充,“懒得出门,看见人多就烦”。

“哪怕你稍微注意点人际关系呢”,芭蓓可惜,“你好像把所有能得罪的人都得罪了,从来不区分敌我”。

“不仅如此,我还刻意淡化年轻不懂事时候的人际关系,同时尽量避免建立新的人际关系”,范铝杯危言耸听,“托钵僧说‘断因果’,修道士说‘斩三尸’,差不多就是这个感觉”。

“难以理解”,芭蓓摇头,“平时看你没有什么交际恐惧症的表现,并不是沉默寡言的样子,恰恰相反还是个话痨,但是总是拒人于千里之外的样子,对所有人都一样”。

“因为我没有遗传精神病啊”,范铝杯说,“生理心理都很正常,情绪稳定,表达流畅,有什么奇怪的呢?”

“给我的感觉,你好像就是以旁观者心态看待自己那样,对周边环境漠不关心”,芭蓓说,“我想知道为什么”。

“行路八千常是客,丈夫五十未称翁”,范铝杯念了两句诗,“给你点提示吧”,然后伸手指着自己,“我的名字”。

(完)

- ①

- ② 马丁・路德

- ③