“人类全然堕落败坏,无以复加……”伊玛目表情呆滞,口中念念有词,“没什么自由意志,中央已经钦定了……”

“拉比……”清真寺学习行走轻声提醒,没想到方丈看了论文之后有这么大反应。

“说过你多少遍了,上班的时候叫我阿呆!”伊玛目忽然清醒过来,然后把手中期刊向前翻了几页,找到论文标题下面的署名,咬牙切齿,“好!很有精神!你的名字?魏尔斯特拉斯!我记住了!”

“阿呆……”清真寺学习行走提醒,“时间快到了,外面的奴才都等着您领衔磕头呢”。

“是阿……阿訇!”伊玛目纠正,清晰响亮的发出鼻音,不小心带出两坨鼻涕来,赶紧抓起手帕擦拭标志性的鹰钩鼻子①,“我知道了,你先把罗盘端出去”。

清真寺学习行走应声称是,抱着香炉迈着正步走了。

“处处连续处处不可导……”,伊玛目站起来走了几步,忽然眼前一亮,“对呀,素质低下,性格卑劣,没有任何闪光点……反而印证了教义嘛”。

“哎!”伊玛目三步并作一步走冲向书桌的时候,步子太大扯到蛋了,赶紧伸手揉揉裤裆,缓解尊贵的鸡巴之肿痛感,背诵祖训,“哈希姆之苗裔兮,朕皇考曰阿里”。

“阿訇……”清真寺学习行走掀开挂毯探头提醒。

“这就去”,伊玛目抓起笔潦草的记录刚才的神学灵感,然后整理仪容准备出门登坛作法,嘴里不停嘟囔,“市面上这帮马瓦力,甚至还有起哄架秧子的卡菲勒,满口‘马爸爸马爸爸’的吆喝②,真特么以为自己跟世宗哀皇帝是平辈吖”。

“麦加在哪里呀麦加在哪里?麦加就在色目人的心坎里!”清真寺学习行走,或者说实习助祭,一边哼着小曲一边调整罗盘,香炉上面悬浮的模糊影像,指明了此时此刻的正确方位,“最近的随机游走越来越奇葩了……”

“阿拉胡……阿克巴!”免冠徒跣的伊玛目高呼革命口号,以头抢地。

“阿拉胡……阿克巴!”伊玛目屁股后面大批奴才齐声跟诵,纳头便拜。

“阿胡拉……马自达……”伊玛目紧贴着地毯的嘴唇,配合群众大合唱的节奏,无声的念诵这个名字。

“我休了你,我休了你,我休了你”,清真寺学习行走蹲在猫砂盆上,伸手抓起一把沙子擦拭闪耀着金属光泽的吱~,嘴里念念有词,“重要的事情说三遍”。

床上的女人没有任何反应。

“我宣布,婚姻关系正式结束”,伊玛目严肃的说,“以后也不可复合了”。

“反正也玩腻歪了”,清真寺学习行走毫不在乎,裹好兜裆布,看着床上的女人,“抱歉,有錢是真的能為所欲為的我们无法一起学习③”。

“你的进步速度超乎想象”,伊玛目赞许的说,“接下来就是最后的毕业设计和答辩了”。

“终于能当上清真寺行走了”,清真寺学习行走跃跃欲试,“您说吧,我这就去准备开题报告”。

“别高兴得太早”,伊玛目泼冷水,“红白喜事可不是那么简单,即便把《古兰经》《圣训》背得滚瓜烂熟也没用”。

“还能有什么花活?”清真寺学习行走不以为然,“就是唢呐十级我也考过了”。

“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗”,伊玛目念了两句诗,“你需要独立主持一场冥婚”。

“冥婚?”清真寺学习行走第一次听说这个概念,“打穿哲罕南七重门还能带着营妓?”

“所以说你高兴得太早了”,伊玛目慈祥的说,“读完本科就以为自己无所不知了,别忘了上面还有略有所知的硕士和一无所知的博士”。

“您说吧”,清真寺学习行走自信心爆棚,“一定多快好省坚决完成任务”。

“先把‘湿货’准备好”,伊玛目伸手一指床上的女人,“宰了!”

“投名状不是已经交过了么?”清真寺学习行走有些犹豫,“一日夫妻百日恩,虽然离婚了吧,但是……”

“一块抹布一张卫生纸都有它的价值,倒腾啥都不如倒腾女人挣钱,活的死的都挣,还没成本”,伊玛目抽出大马士革弯刀递给清真寺学习行走,“等啥呢?麻利儿的!属算盘子的是不是?非得拨一拨才肯动一动?男方家属已经不耐烦了”。

“要不……您先示范一遍”,清真寺学习行走忽然变身缩卵怂货窝囊废,“我来念苔丝米耶”。

“嗤,翅膀硬了吖?”伊玛目忽然把脸一板,“敢跟师傅顶嘴了?”

“师父,徒儿知错了”,清真寺学习行走抱着脑袋满地打滚,漆黑的大胡子乱作一团,“我还是个孩子吖……④”

“知道就好”,伊玛目停止念诵紧箍咒,看着清真寺学习行走坐起来喘气,再一次把刀递过来,“以普慈特慈的真主之尊命……”

“阿拉胡阿克巴!”清真寺学习行走咬紧牙关,手起刀落,划过女人咽喉。

“赶紧收拾一下”,伊玛目指示,“该上路了”。

清真寺学习行走脸色晦暗,默默的把尸体用白布裹好捆结实,扛在肩上,随着伊玛目走出后门,放在门口骆驼背上。

到了地头,伊玛目说什么,清真寺学习行走就做什么,看着各种奇怪的纹章法器也按捺住好奇心,一言不发。

“都夸你说的比唱的还好听”,伊玛目讽刺,“现在该你唱了”。

“送战友,踏征程”,清真寺学习行走纵声高歌,声音有些颤抖,“默默无语两眼泪,耳边响起驼~~~铃~~~声……”

“搞定收工”,伊玛目一锤定音,现场的气氛一下子从庄严肃穆变成欢乐喜庆,除了清真寺学习行走。

“花椒呢?”一帮人把骆驼放倒剥皮切肉,燃起熊熊的篝火,准备野炊。

“孜然也凑活了,刀子和盐倒是猜对了”,有人搭茬,“那马瓦力还敢顶嘴‘只有一个骆驼,死了也不去,要罚就罚’⑤,那就罚他死了呗,咱家少爷又多了个奴才”。

“您不吃?”清真寺学习行走心里难受没胃口吃,看伊玛目明明心情舒畅却也在冷眼旁观,忍不住问了一句。

“不吃”,伊玛目回答,然后补充,“以后你也不能吃了”。

清真寺学习行走知趣的没有追问为什么,跟着伊玛目走回来,领了清真寺行走上岗证之后,下班回家去了。

伊玛目走进书房,盘腿坐在座钟旁边,掀动机关。

“那孩子表现怎么样?”座钟里发出低微但是清晰的声音。

“还行,很快就调整过来了”,伊玛目回答,“比预想的过程要顺畅”。

“那是”,声音有些得意,“谢里夫的家学渊源”。

“赛义德也不差嘛”,伊玛目想起自己当年的表现,确实相比后浪有些逊色。

“既然他能上岗,最近先让他顶班”,座钟发表指示,“需要你去调查一件事”。

“什么事?”伊玛目有些心不在焉,语气敷衍。

“利雅得的那个蛙蛤怖,最近又不消停了”,座钟说,“自称是鸦鸽怖私生子的后裔”。

“那又怎样?”伊玛目反问,“难道诺亚方舟又加印了一万两千张站票?”

“就是因为不知道才需要调查”,座钟说,“这事那孩子还干不了”。

“本来就应该轮到谢里夫了”,伊玛目明显在推诿工作,“也是你们离得近”。

“你是不是对组织安排的工作有些意见?”座钟调门高起来了。

“算是临盆综合症嘛”,伊玛目口气软化,开始自嘲,“去年百鬼夜行就没赶上”。

“你不觉得专挑这个时候搞事,不是偶然是必然么?”座钟提醒。

“连‘十九年七闰’都不知道的傻哔绿人,连‘十二时辰’都不会数”,伊玛目嘲讽,“还能凑准日子肯定是有高人指点”。

“想知道的就是这个高人是谁”,座钟语气严厉,“等啥呢?麻利儿的!属算盘子的是不是?非得拨一拨才肯动一动?组织已经不耐烦了”。

“要不……您先示范一遍”,伊玛目忽然变身缩卵怂货窝囊废,“我来学习观摩”。

“嗤,翅膀硬了吖?”座钟语气强硬,“敢跟师傅顶嘴了?”

“师父,徒儿知错了”,伊玛目抱着脑袋满地打滚,花白的大胡子乱作一团,“我还是个孩子吖……④”

“太阳出来啰喂喜洋洋啰,挑起扁担进市场咯”,清真寺行走高亢的嗓音响彻云霄,新的穆安津还没到,自己还得继续兼任,“只要我们多勤快,不愁吃来不愁穿咯”。

一曲《晨礼》唱罢,清真寺行走意犹未尽。伊玛目最近出差,头上没有领导管着,果然心情舒畅。走下宣礼塔,看见满面倦容的巡逻保安刚下夜班准备回来睡觉,都不忘凑过去乐呵呵的嘘寒问暖,“早安,打更人”。

“无聊啊⑥”,清真寺行走嘟囔,在屋里坐立不安,平时都被伊玛目指使干这干那,忙活得团团转脚打后脑勺,现在自己当家作主,忽然不知道该干嘛了,“闲得慌”。

“嘿嘿嘿”,清真寺行走抓起烟袋锅,塞进古巴烟丝,点燃之后,狠狠抽了一口,“绿皮书上没来及写禁烟,真是万幸”。

抽完一锅烟,清真寺行走百无聊赖的打了几个滚,离开靠枕,趴在地毯上,蠕动几下对准地毯中央图案,想起伊玛目第一次带着自己上天的场景。

“就你行?你咋不上天呢?”当时写作业一塌糊涂,被伊玛目批评的时候还顶嘴,然后就抱着脑袋满地打滚了,下巴上的山羊胡还蹭掉了一撮。

“怎么起飞了?”宣礼塔质问。

“起飞时间到”,伊玛目回答。

“我们首长的表还没到呢”,宣礼塔打官腔,“忘了礼数没来觐见对表是么?”

后来嘛,“官大表准”的政治规矩和组织纪律,就有了一些通权达变。

对了,新来的穆安津等着面试呢。清真寺行走想起这事,爬起来掀开挂毯走了出去。

“我爱安卡拉,我爱巴格达”,来人身材高大,嗓音一点也不逊色,“帝国就是我的家,苏丹就是我的爸”。

“别唱了”,清真寺行走喊停,“不合格”。

“为啥?”一脸委屈。

“我怀疑你有移民倾向”,清真寺行走一本正经的回答,“哪儿来的野种?还想拿身份证?”

“我可是整整努力了十年啊”,委屈极了,“该考的证都考了,该办的手续都办了”。

“你的努力,在别人的天赋面前不值一提”,清真寺行走嗤之以鼻,“滚回肯尼亚去,两河不是你的家”。

“阿拉伯人的天赋?”明知无望,语气就激烈起来了,“简直就是个笑话”。

“奋六世之余烈,凭什么输给你十年寒窗苦读?”清真寺行走根本不搭话,伸手一指门外,“黑鬼!滚!”

应聘者气哼哼的走了。

“居然敢叫侯赛因⑥”,清真寺行走顺手把简历揉成一团,“肯定是哪个赛义德上火的时候一泡尿滋出来的贱货”。

“其实应该让他实习几天的”,清真寺行走想起今天白天还有三段唱词,实在懒得动弹。刚想起来伊玛目以前都是让应聘者回去等通知,过几天再招过来面试,能骗一回是一回,“谁让咱看见怂人压不住火呢?”

“又不能下班”,清真寺行走伸个懒腰,回屋打盹,当一天神棍唱一天钟,“不管了,睡”。

“月亮出来啰喂,喵喵躺在蛤哔哔的怀里数星星”,清真寺行走高亢的嗓音响彻云霄,半夜鸣叫提醒马瓦力继续披星戴月不懈奋斗,“天上的星月多么美丽,明天的早餐在哪里?”

一曲《斋月宵礼》唱罢,清真寺行走意犹未尽。最近鸿绿运当头,升官发财死老婆,果然心情舒畅。想起组织新分配的学伴,又是个和卓,正在卧室等着自己,不禁兜裆布鼓起,把袍子都顶起一块,顺便陶醉于自己的进步速度,“只要掌握了技巧,水银吱~就是好使”。

走下宣礼塔,迎面碰上更夫正在敲锣打梆子,声音沙哑,“子时九点整,平安无事喽”。

“累吗?累就对了”,拥有绝对音感的清真寺行走敏锐的听见更夫肚子咕咕叫,就慈祥的过去搭话,“舒服是留给色目人的”。

“谁呀?”醉眼惺忪的清真寺行走看着面前模模糊糊的人影⑦,“你的名字?妞!你的星座?”

“孽畜!”伊玛目破口大骂,“你脑壳里进水了吧?”⑧

“您……回来了!”清真寺行走听到熟悉的声音,立刻条件反射般抱着脑袋,准备满地打滚,定睛一看,伊玛目脸上青一块紫一块,忍不住开口询问,“您……怎么了?”

“嗨,年轻人不讲武德,偷袭我这个六十九岁的老人家”,伊玛目尴尬的扯淡⑨,“讨论教义讲究的是‘点到为止’嘛,何必动手呢?劝它们耗子尾汁”。

“我问你”,年轻人一拳砸在伊玛目脸上,“阿拉祂老人家到底是男人还是女人?”

“阿拉祂老人家既不是男人也不是女人”,伊玛目脑壳里却便似开了个油酱铺,咸的、酸的、辣的一发都滚出来,“确切的说……”

“错了,阿拉祂老人家既是男人也是女人”,又是一拳,“我再问你,阿拉祂老人家到底是白人还是黑人?”

“阿拉祂老人家既不是白人也不是黑人”,伊玛目脑壳里也似开了个彩帛铺,红的、黑的、紫的都绽将出来,“确切的说……”

“错了,阿拉祂老人家既是白人也是黑人”,又是一拳,“你明白了么?”

“我明白了”,伊玛目脑壳里却似做了一个全堂水陆的道场,磬儿、钹儿、铙儿一齐响,“阿拉祂老人家原来是米哈伊尔・本・鸦鸽怖”。

“哎呀,好汉不吃眼前亏,您说最狠的话,肯定挨最毒的打⑩”,清真寺行走心里暗爽,但是表面上还得大着舌头假惺惺的赔笑脸说风凉话,“它们的教义怎么就那么奇怪呢?”

“奇怪也就罢了,都是穆斯林,求同存异嘛”,伊玛目气哼哼的,“非得把持不同学术观点者打成叛徒、内奸、绿贼,至于么?”

“您是怎么,呃,跟它们吵起来的?”,清真寺行走打了几个酒嗝,无意识的掏出烟袋锅,“这椰枣汁真上头”。

“闲得慌哼了首小曲,就有一帮人过来了”,伊玛目看见清真寺行走手里的烟袋锅,伸手一指,“我就这么敬烟套近乎,被一巴掌搧到地上”。

“您先用着”,清真寺行走依依不舍的把烟袋锅递给伊玛目,赔笑脸没话找话,“您哼的是什么曲子?”

“什么曲子都一样”,伊玛目伸手抓过烟袋锅,塞好烟丝点燃,抽了一口,“那帮穷哔就见不得别人开心,一定要想方设法给祸祸了。啥?教义里没有?来人呀,给他写一条!”

“这个立法程序……比较简洁高效”,清真寺行走不知道该说啥好,“刑不可知,则威不可测嘛”。

“问题在于,只许穆夫提放火,不许伊玛目点灯”,伊玛目吐个烟圈,“那帮穷哔扬长而去的时候,高声大嗓五音不全,还唱歌呢”。

“唱的是啥?”清真寺行走嘴里淡出鸟来,坐立不安,从怀里抓出几片叶子塞进嘴里咀嚼。

“大河向南流哇,天上的星星参北斗哇”,伊玛目低头、歪头,仔细回忆,复述当时场景,好歹是份情报,“头目领唱,然后喽啰们捧场‘嘿、嘿、参北斗哇,生死之交一碗酒哇’”。

“难道是阿基戾控的海贼?”清真寺行走怀疑,“跑到内志去干嘛?”

“也许利雅得缺水了,只要能弄水来,卡菲勒也认了”,伊玛目接话,“上次去的时候,绿洲还没这么茂盛”。

“那得弄多少来?直接沟通水元素位面的代价可不小”,清真寺行走质疑,“应该还是转运吧,难道盯上了底格里斯河?”

“还有可能是约旦河,那份佛郎机星图上就这么两条河⑪”,伊玛目严密的考虑问题,然后发现清真寺行走嘴角流口水,“你在嚼什么?”

“口香糖”,清真寺行走含糊不清的回答,“早上快递送货上门的时候特意提醒趁新鲜,到中午就没味了”。

“警告过你别碰座钟!”伊玛目勃然大怒,口吐真言。

“师父,徒儿知错了”,清真寺行走抱着脑袋满地打滚,姿态比较僵硬,“我没敢碰座钟啊,收货的时候快递员还问您哪儿去了,我可是啥也没招啊……”

“这次就饶了你,下不为例!”伊玛目刚想起来,自己出门之前头疼欲裂,忘了交代这事了,看徒弟扭得这么勉强,大约的确喝多了,“滚!”

清真寺行走团成一团,圆润的离开祈祷室,感觉这次自己的脑壳似乎没有以前那么疼,大约的确喝多了。

“谢邀,人在伦敦,正在敦伦”,座钟当中传来的声音有些疲惫,还有唔唔嗯嗯的噪音伴奏,“趁着还年轻,能够干的就得赶紧干~呐!”

“这就是当今流行的摇滚‘Rock'n Roll’吖。不过呢,让外人接近座钟,是不是太不谨慎了?”伊玛目含混不清的说,“年轻人不要被爱情冲昏了头脑,只有为了共同的革命目标走到一起来的同志战友才值得信任,互相致以崇高的革命敬礼”。

“已经捆成粽子了,耳目都被塞住了”,年轻的声音不以为然,“这不是爱情,这是激情,这是身体给予腐朽灵魂的一次震撼~呐!”

“现在的年轻人都这样么?”伊玛目含混不清的搭话,“表面上道貌岸然,其实背后玩得很大?”

“你那边不也一样”,年轻的声音似乎听出伊玛目口齿含糊,“革命人永远是年轻嘛”。

“不一样。因为我饿了”,伊玛目用手抓着蛋炒饭往嘴里塞,“紧赶慢赶才赶在冬至前夕回来,路上只能吃压缩饼干”。

“谢邀,人在大阪,刚下飞毯”,座钟里传来另外一个声音,也是有些疲惫,“现在的年轻人吖,口无遮拦胡说八道,搞砸了还得老同志帮忙擦屁股”。

“出啥事了?”伊玛目问,“中央三令五申要求领导干部年轻化,拔苗助长是肯定的”。

“那也不能提拔半文盲吖,就因为和谁是发小儿,穿开裆裤的时候一块蹴鞠的狐朋狗友,说他行他就行不行也行”,年迈的声音抱怨,“连现成的稿子都特么不会念,还是看不懂,表演‘亲民’形象就特么脱稿演讲了”。

“都说了啥?”年轻的声音有不同意见,或者是听出了指桑骂槐的弦外之音,“年轻人有闯劲,上进心总比尸位素餐的老同志强点吧?”

“本来要宣传‘法厄同精神没有死,永远活在我们心中’,结果这小子上来就危言耸听‘法厄同太子殿下没有死’志得意满等着鼓掌,场内一片哗然,秘书提醒‘是精神’,就补充一句‘还精神着呐’”,年迈的声音气不打一处来,“再提醒‘只是活在心中’,更是放话‘就在我们当中’,然后开始扯淡,‘当为祂老人家造圣所,使祂老人家可以住在你们中间’”。

“这可是捅了大篓子了”,伊玛目一听就知道坏了,“特么的这帮小兔崽子评书听多了是吧,都特么哪儿跟哪儿呀”。

“评书怎么了?宣传阵地也是阵地,我们不去占领,就会被卡菲勒占领”,年轻的声音反驳,“宣传就是要接地气,下沉基层兜售人民群众喜闻乐见的内容。人民群众喜欢,你不喜欢,你算老几?”

“连个统一的说法都没有,你家吟游诗人公会是特么草台班子么?”年迈的声音急了,“走街串巷耍把式卖艺也要符合基本法,当然中央的意见也是很重要的嘛”。

“中央的意见?大马士革开罗两场文艺座谈会上的讲话你没背下来么?”年轻的声音理直气壮,“艺术来源于生活又高于生活,神话传说又不是档案,戏说不是胡说,改编不是瞎编”。

“好了好了”,伊玛目打圆场,“你就说本来打算准备怎么戏说和改编吧”。

“就是宣传赫利俄斯祂老人家以身作则,在奥林匹斯山上起到模范带头作用,把钦定接班人送上战场,与官兵同甘苦共患难,为了革命事业光荣牺牲”,年轻的声音解读宣传文案,“总不能按照原版,嘲笑法厄同凭借高贵血统狐假虎威狗仗人势,妄图染指兵权结果不自量力玩火自焚吧?”

“兵权?”年迈的声音调门高起来了,“金色战车已经坠毁了,现在你说这些还有什么用?”

“君子一言驷马难追,法厄同驾驭不了,四匹马才会跑掉”,年轻的声音解释,“现在需要收拢残兵败将重整旗鼓”。

“不是已经全军覆没了么?”伊玛目听着奇怪,“幸存的是后方轮休等待换防的四个战斗群”。

“四大天王有五个是常识”,年轻的声音嘲笑,“前线总有后备队,后方总有预备役”。

“不是八大金刚么?”年迈的声音质疑,“最近看到的文案草稿当中都是这么画的,就是那个老谁家那小谁,啥美术兲才搞得”。

“你说贾敏⑫呀,人在安特卫普,已被条子逮捕”,年轻的声音口气轻蔑,“偷师学艺也就罢了,玩女人狠点也就罢了,非得到处炫耀性福生活,纯属自找”。

“但愿他还没来及把组织供出来”,年迈的声音语气冰冷,“送葬者该上路了”。

“您怎么让卡菲勒进清真寺?!”清真寺行走脑壳上方似乎悬浮着一个问号和一个叹号,刚才就一直盯着来客那光溜溜的下巴,怎么看怎么不顺眼,迫于紧箍咒的威慑,还赔笑脸喊了声“表叔”。

“你猜”,伊玛目饶有兴致的看着清真寺行走,“别看他比你年轻,但真的是你的表叔”。

“这表叔到底是赛义德还是谢里夫?”清真寺行走追问。

“你猜”,伊玛目还是这句话。

“师傅,您听我说”,清真寺行走知道问是问不出来了,就来段指桑骂槐,“咱家的表叔数不清,没有大事不登门,虽说是亲眷又不相认,可他比亲眷还要亲”。

“人的仇敌就是自己家里的人”,伊玛目听到这里就知道猜对了,于是打断清真寺行走的吟诵,顺口引经据典,“爱父母过于爱我的,不配作我的门徒;爱儿女过于爱我的,不配作我的门徒”。

“这我懂”,清真寺行走自从人事关系调动到蓝屋之后,开始深入学习塔纳赫塔木德系列重要讲话精神,顺便也看了点同人作品,“脑袋塞裤裆里闹革命,不与家里划清界限怎么可能”。

“看来我高兴得太早了。头不疼了,脸不肿了,你又以为你懂了”,伊玛目恨铁不成钢,对比从小比人聪明还比人努力的别人家的孩子,有一种货比货得扔的感觉,“那我就直说了吧,这位的祖上,是耶少爷的弟弟”。

“耶少爷还有弟弟?”清真寺行走第一次听说这事,“小说都不敢这么写”。

“现实总比小说更离奇”,伊玛目谆谆教导,“你觉得约瑟夫⑥接盘马莉娅之后,在把野种养大的至少十几年里,会不会忘记耶老爷最高指示‘多多生养遍布大地’,全心全意孵化杜鹃蛋呢?”

“肯定不会”,清真寺行走以色目人之心度色目人之腹,“即便这么算来,血缘关系也太远了”。

“有些事情该让你知道了,虽然有点早”,伊玛目决定拔苗助长,“咱们哈希姆,其实就是以色列的利未支派”。

“竟有这样的事?!”清真寺行走睁大眼睛,额头亮晶晶的。但是仔细回忆太祖高皇帝有如神助般兲命昭昭的传奇经历,也觉得不算太离谱,恍惚之间遭了天启的巫婆神汉年年都有,但似模似样的装神弄鬼,还得让专业的来。

“就好比利雅得蛙蛤怖自称祖上乃鸦鸽怖私生子一样”,伊玛目讲经说法,“太祖高皇帝把话说得太满了,虽然这也是为了严厉打击和残酷镇压谶纬碰瓷的缘故,但是也断绝了体制内改革与时俱进的可能性”。

“所以都惦记着托古改制了”,清真寺行走恍然大悟,“前一阵有个贝都因人自称翻修祖宅发现了断壁残垣当中保存的古文圣典,大穆夫提直接判了斩立决”。

“嗤,穷哔不自量力”,伊玛目评价,“就算是豪门贵种发现了真货,也得找个佛郎机文物贩子倒手,假惺惺的花大钱买回来郑重其事的研究,把自己撇清楚”。

“毕竟现在不是色目人当政吖”,清真寺行走感慨,“埃及帕夏还是个马瓦力,前一阵签发的通缉令都贴到巴格达了”。

“就是要给金字塔贴马赛克的那个骗子吧?”伊玛目略有印象,“发动众筹集资然后卷款跑路拍屁股走人,上当的科普特人在开罗帕夏府周边静坐,被马木留克杀了个鸡犬不留”。

“是啊,这帮匠户的脑洞层出不穷”,清真寺行走评价,“毕竟艺不压身嘛,当年造金字塔的时候,待遇就比苦力强得多”。

“不是匠户,是自由的工匠精神”,伊玛目纠正,“尺规作图正十七边形的步骤背下来了么?过几天补考”。

“这也太自由了”,虽然师傅没念紧箍咒,清真寺行走的脑壳依然开始疼了,“螺狮壳里做道场咋还能玩出这么多花活来”。

“首先要熟练掌握基本功,然后再考虑选专业”,伊玛目诲人不倦,“刚才那位,你的表叔,祖上是自由铁匠世家,后来获得了元素使巫师血脉,就转型为水系法师了”。

“唔,好运气”,清真寺行走知道“获得”血脉这事没那么简单,但是忍住没有追问,刚才陪同伊玛目会客,听得莫名其妙,“那他去利雅得干嘛?”

“挣点外快呗,还知道过来打招呼。我是体谅他了,组织是不是体谅就不归我管了”,伊玛目轻描淡写的回答,“刚评职称,级别提拔了却没有法师塔,惦记着买一栋”。

“谁会卖给他?不都是自己定制的么?”清真寺行走话刚出口就想起了反例,于是自问自答,“也就自由石匠了,攒了那么多副塔级干部,造塔容易转正难啊”。

“还有自由木匠,当然也得上下打点”,伊玛目补充,“虽然说君子之泽五世而斩吧,但是翻翻家谱走走关系没准还能特事特办”。

“您怎么让尼姑进清真寺?!”清真寺行走刚才就一直盯着来客那光溜溜的脑壳,怎么看怎么不顺眼,迫于紧箍咒的威慑,还赔笑脸喊了声“太君”。

“你猜”,伊玛目还是高深莫测。

“教义规定女人要挡住头发,但是可以露出脸”,清真寺行走不敢怠慢,按照学院派思路严密的考虑问题,“没有头发当然就用不着挡喽”。

“继续”,伊玛目不表态。

“教义规定女人不能进清真寺,确切的说是活着不行,葬礼倒是可以”,清真寺行走沉思片刻,忽然眉毛变成长方形,脸上的线条也刻薄起来,“也就是说,虵已经死了”。

“不错,有进步”,伊玛目赞许的点了点头。

“啥时候死?”清真寺行走严肃的表情忽然一变,一副急色鬼的模样,“我寻思着应该还能趁热乎来一发”。

“看来我又高兴得太早了”,伊玛目忽然板起脸,“直说了吧,牠进门之前就已经死了,确切的说,牠本来就是个死人”。

“竟有这样的事?!”清真寺行走睁大眼睛,额头亮晶晶的,但是考虑到之前多次祸从口出被师傅摑面打脸念咒,决定暂时谨慎一点比较好,只是顺着惊讶的态度摇头感慨一句,“真看不出来”。

“既然女人不能进清真寺”,伊玛目提示,“那她们平时都在哪里祈祷呢?”

“请师傅教育”,清真寺行走不耻上问。

“你且跟我来”,伊玛目带着清真寺行走进书房,坐在座钟旁边,“今天开始,你也要逐步参加组织生活会了”。

“这包浆……真是含蓄温润啊”,清真寺行走看到座钟的表面,似乎比以前颜色更深了,言不由衷的称赞一句。

伊玛目没搭理他,拨动机关,开始播放录音。

“三清三宝四御五方,三官三台四灵五炁,三洞三省四圣五斗,六丁六甲五营八仙……”尼姑念念有词,“各位领导,冒号”。

“祢好!”尼姑加重语气,停顿一下。

“时光犹如奔腾的猴妖,一去不复返。转眼间,风雨沧桑的一千年过去了,岁月像一把无情的刀,虽在祢的身上留下了一道道深深的伤痕,可祢却越发雄姿挺拔。”

“是祢,养育了十四万四千选民;是祢,铸就了色目民族五千年来光辉灿烂的历史文化;是祢,创造了色目社区今天的幸福生活。”

“在这漫长的一千年间,马瓦力牢记祢的教诲,每天五次请示汇报,在思想上高度信赖、感情上衷心爱戴、政治上坚决维护、组织上自觉服从、行动上始终紧跟”。

“在祢显圣显大之日即将来临之际,我衷心的祝祢节日快乐。也请允许我表达出自己的心声,我爱祢!”

“此致,敬礼。祢的女仆。”

“猴妖是啥?”清真寺行走听着整篇祷词都莫名其妙,刚想随口说“每个字都懂,每句话都不懂”就忍住了,决定先问问自己不懂的那个字。

“就是给大日如来拉车的四匹马之一”,伊玛目解释,“有一天找的代驾玩脱了,车毁人亡马跑路”。

“就是黒沃斯吧?”清真寺行走想了半天,终于想起这个典故。

“赫欧尧斯”,伊玛目纠正发音。

“这马跑哪儿去了?”清真寺行走追问。

“千金买马骨”,伊玛目没有正面回答,“盲人骑瞎马,亡灵骑士当然骑骷髅马喽”。

“对了,您还没说为啥那位太君已经死了”,清真寺嗅到了死亡气息,刚想起这个疑问。

“迄今为止发现的唯一可靠远程通讯手段,就是通灵术”,伊玛目避重就轻,“你听到座钟说话,也没觉得奇怪吧?”

“没敢奇怪”,清真寺行走实话实说。在亲自主持了一场冥婚之后,隐约觉得自己似乎已经站在了什么宏伟建筑面前,刚刚伸手把门推开一条缝隙。

“好奇心会害死猫的”,伊玛目意味深长的说,看到徒弟比较知趣,本来想顺口称赞一句“人缘好情商高识大体顾大局懂政治讲规矩守纪律”,但是想起其记吃不记打好了伤疤忘了疼给点颜色就当大红的一贯表现,决定还是算了,“她们的教义也有些奇怪”。

“难道说阿拉祂老人家是女人?”清真寺行走猜到了。

“确切的说是雅威祂老人家”,伊玛目纠正,“照葫芦画瓢造人,当然本来长得像人”。

“早期手艺不甚精湛,还造出大批歪瓜裂枣吧”,清真寺行走想起这个笑话了,“比方说下巴,就看这瓢的德行,色目葫芦也不怎么样嘛”。

“笑什么笑?你也是色目人!”伊玛目一瞪眼,“原版和盗版当然不一样”。

“那亲生的耶少爷长什么样?”清真寺行走缩了,顺着师傅的话头捧哏。

“是耶大小姐”,伊玛目甩包袱,“她们认为耶老太太先是自力更生艰苦奋斗自己动手丰衣足食鼓捣出闺女来,再下凡找飒爽美少年配种才生出耶少爷”。

“那夏娃和亚当是怎么回事?”清真寺行走越听越奇怪。

“我也不太清楚”,不知道伊玛目是真不知道还是假不知道,“总之她们按照母系传承,政治规矩和组织纪律如同蚂蚁那样,谁最能贯彻落实‘多多生养遍布大地’最高指示,谁当女王”。

(完)

-

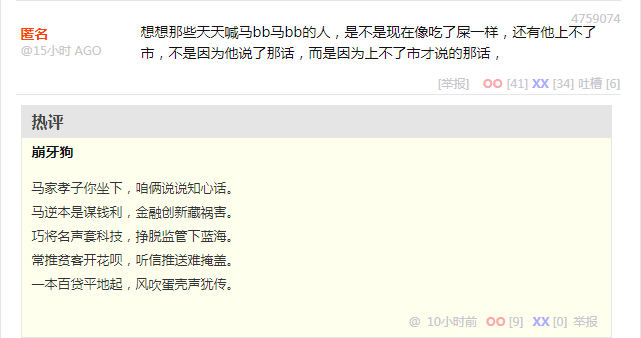

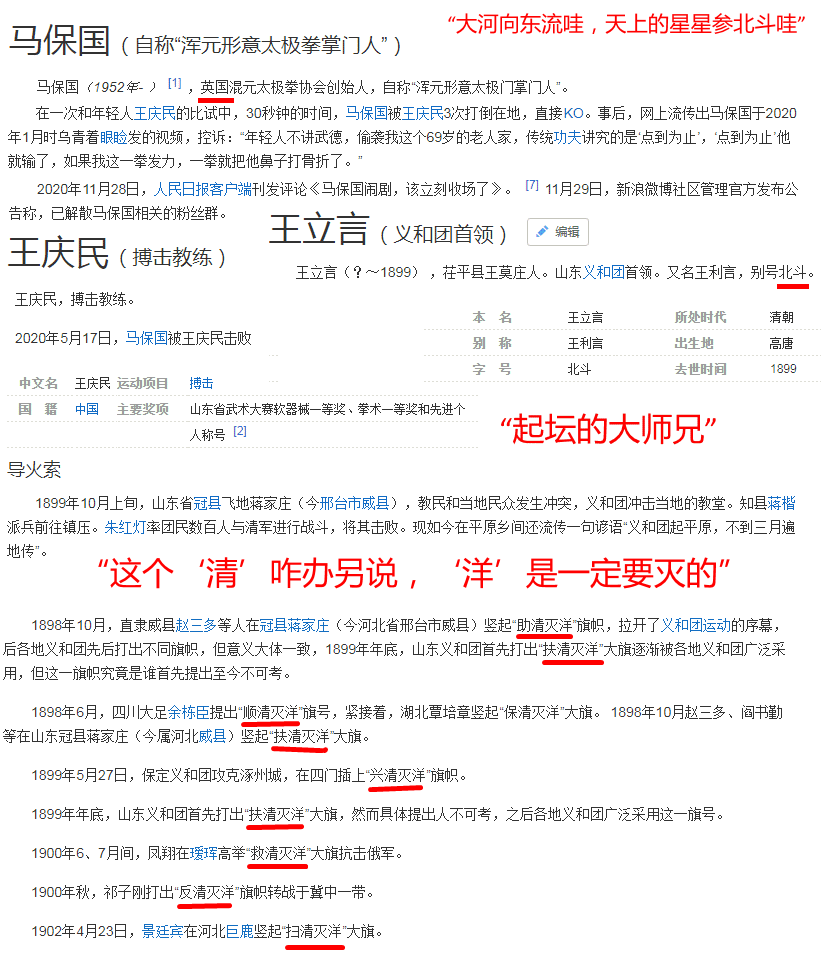

①

②

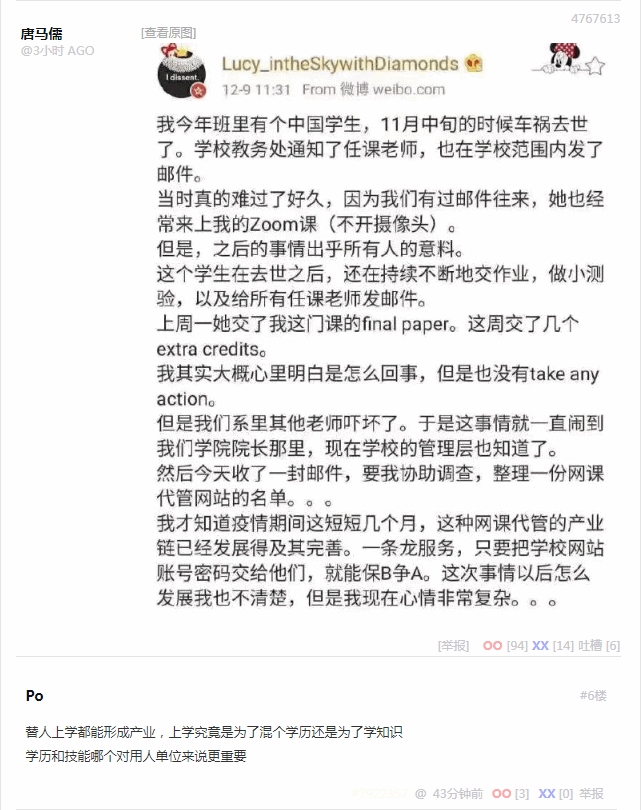

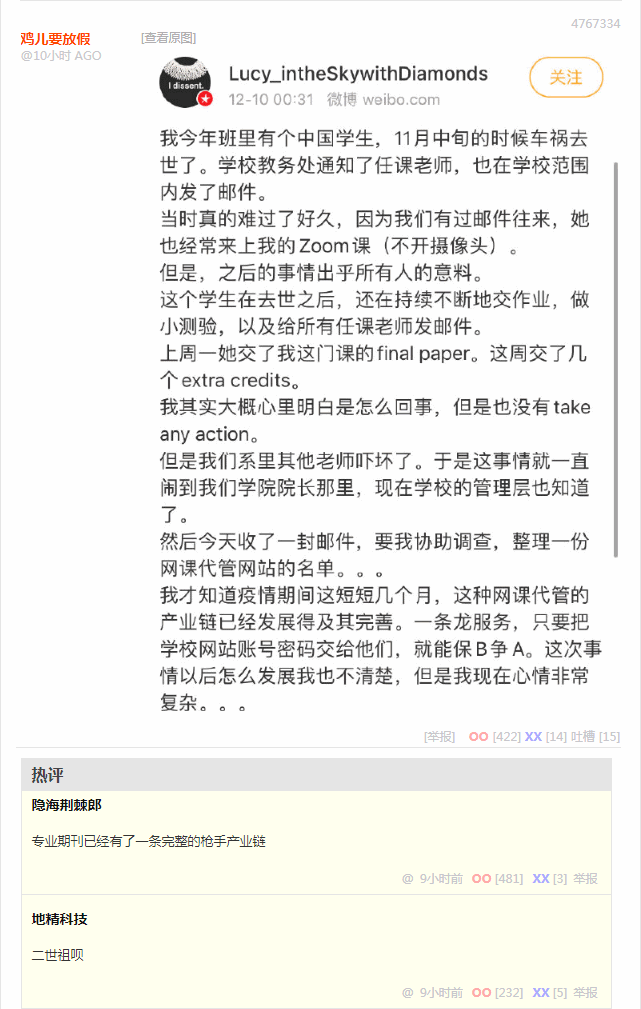

- ③

- ④ 做题家新出路:原来现在有一种新服务叫“网课代管

做题家靠做题上国内985,靠做题帮富二代拿到海龟学位,毕业后进入富二代家族企业帮二代身价翻番,大家都有光明的未来。

无关人种、肤色、语言、信仰、阶级……的普世价值

家学渊源和/或师门嫡传 - ⑤ “这次去驮盐的牲口,准得剥皮吃肉,要带着刀子、盐、花椒去。我只有一个驴,死了也不去,要罚就罚。”⸺安定县老百姓1941年7月

- ⑥

Make Arabia Great Again !!!

CHANGE !!!

- ⑦

性别形象 - ⑧ Eminem «Just Lose It» 约1分35秒到50秒期间。

- ⑨ 王教头三打伊玛目:

“来,娱乐至死!”

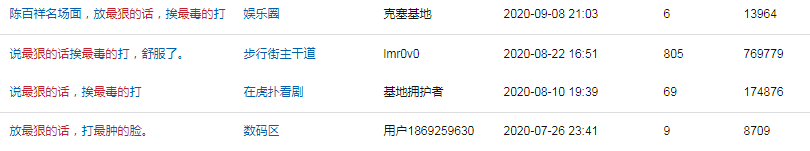

- ⑩

- ⑪ 底格里斯河座起点位于现在的蛇夫座肩膀,流经狐狸座、天鹅座和天鹰座,终点位于飞马座附近。约旦河座,起点位于现在的猎犬座,流经小狮座和天猫座,终点位于鹿豹座附近。是两个已经被废除的星座,均由荷兰天文学家、制图员、圣职者彼得勒斯・普朗修斯(1552 - 1622.5.15)创建。但这俩星座后来没有被约翰・波得出版的星图接受,并迅速被遗忘。

- ⑫ 如何看待《JM帝国》作者蒋明辉因涉嫌制作淫秽物品牟利罪被沈阳公安机关刑事拘留?

12 月 25 日晚游族网络公告董事长林奇因病救治无效逝世,此事后续可能会如何进展?

贾敏&黛玉,无一字无来历