“坚决批判‘造不如买,买不如租,租不如租不着’的投降主义思潮”,戈特利普轻声念着报纸,手都在颤抖,涨红了脸,额头的青筋条条绽出,“无耻啊!无耻啊!”

“老公别生气”,汉娜看见戈特利普在剧烈的咳嗽,就轻轻的拍着他的后背,“别跟吟游诗人一般见识”。

“这年头在书评区刷分的碎催都用危言耸听哗众取宠了”,戈特利普气不打一处来,“各个自诩批评家,炫耀英式毒舌,口称言论自由,却成天颠倒黑白混淆是非造谣污蔑栽赃陷害”。

“明显张冠李戴,这帮喷子连书都没看过就开骂”,汉娜顺着老公口风劝解,“也许是认错人了”。

“故意的,这是在搅浑水泼脏水,明枪易躲暗箭难防”,戈特利普向老婆解释,“真要是政敌把《锁闭的商业国》喷得一钱不值也就罢了,把我的政治主张歪曲成为欺下媚上阳奉阴违里通外国以权谋私大开绿灯,是可忍孰不可忍”。

“指桑骂槐,打着国旗反国旗”,汉娜明白过来了,“越是叫嚣‘片板不得下海’的闭关锁国内卷化提倡者,越有可能是境外走私集团的内应”。

“虽然这帮伪君子未必公开从事进出口贸易业务”,戈特利普补充,“但家里肯定拥有劳动密集型产业”。

“早安,善良的夫人”,范硁然摘下礼帽,连同手杖外套一起挂在门边衣架上。

“您的问候总是那么独特”,汉娜也是礼数周到,“戈特利普在客厅”。

“早安,倔强的先生”,范硁然打招呼,“今天的报纸看过了?”

“早安,固执的先生”,戈特利普还在喘气,“最近喷子越来越嚣张了”。

“有钱能使鬼推磨,闻名遐迩的普鲁士新闻审查制度,在银弹攻势下形同虚设”,范硁然评价,“言论自由嘛,谁能发表言论,谁才能获得自由”。

“我想也是,宣传阵地也是阵地,我们不去占领,就会被敌人占领”,戈特利普点头同意,“谁因为害怕贫穷而放弃比财富更加宝贵的自由,谁就只好永远做奴隶①”。

“自由不是无代价的,色目人舍不得用命去换,就想方设法用钱去换”,范硁然指着桌上的报纸,“按照最近舆论风向,门德尔松拿个歌德文学奖指日可待”。

“他有这个能力,虽然吹成德意志苏格拉底有些夸张”,戈特利普有不同意见,“我跟他面谈过,实事求是的说,水平确实是有的”。

“嗯?”范硁然愣了一下,然后反应过来了,“我说的是开银行的那个,摩西的儿子约瑟夫”。

“唔,我没和他打过交道”,戈特利普摇头,“摩西似乎不打算让他继承自己的学术成果,一直在全面筛查德意志柏拉图候选”。

“德意志的学术,什么时候轮到色目人扛旗了”,范硁然一针见血,“摩西充其量不过是二道贩子,把德语翻译成意地绪语,就能在色目社区里混成精神领袖”。

“时势造英雄,来得早不如来得巧”,戈特利普感慨,“斯宾诺莎生不逢时,企图劝导同胞与时俱进,反而被社区撵出去了”。

“一个人的命运呐,当然要靠个人奋斗,但是也要考虑到历史的进程”,范硁然评价,“不过呢,三代人从哲学家到银行家再到冒险家,胆子够大步子够快,看来这历史的进程啊,有些仓促”。

“冒险家?”戈特利普愣了一下,“我听说应该是音乐家吧?”

“哦?”范硁然回忆了一下汉堡见闻,“基督徒门德尔松不应再成为一个犹太孔子了②”,与戈特利普简单交换了相关情报,“我觉得吧,色目人似乎在下一盘很大的棋”。

“我倒是觉得,你对色目人的偏见已经根深蒂固了”,戈特利普接口,然后补充,“当然,正如以前一样,你说服不了我,我也说服不了你。咱们还是求同存异吧”。

“那是因为你与活生生的色目人打交道太少了,甚至仅限笔友程度,隔着十万八千里知人知面不知心”,范硁然解释,“书信可以打草稿,可以反复润色,可以在深思熟虑之后把那些露骨的野望隐藏在委婉的措辞之下。但是只要扯掉色目人的社交面具,不加掩饰的凶残就呼之欲出了”。

“就它们现在这种费拉不堪的模样?”戈特利普哈哈大笑,引发了一阵咳嗽,不以为然,“你想得太多了,当然,我没有你的那些经历,我们的知识学体系用的不是同一套公理”。

“费拉不堪怎么还能包揽帝国各个城邦的首富呢?”范硁然反问,“你觉得在‘过街老鼠人人喊打’的公开形象和‘朝不保夕居无定所’的共识之下,色目人是怎么实践‘树挪死,人挪活’至理名言的呢?”

“这不是我研究的主要领域,当然确实有些形迹可疑”,戈特利普承认知识盲点,“不过我也觉得应该限制资本跨境流动,最起码在当下应该这样,包括但不限于色目人”。

“只要你还在用洋货,就避免不了资本跨境流动”,范硁然指着桌上的精致台灯,“英国制造还是更加物美价廉吧?”

“比利时制造,安特卫普出品”,戈特利普纠正,“所以我才写了《锁闭的商业国》吖,帝国一盘散沙令出多头,先从王国开始起到模范带头作用吧”。

“矫枉过正”,范硁然评价,“为了实现鸡犬之声相闻老死不相往来的理想情况,仅仅约束第三等级吧?”

“我也是第三等级出身,还是偏下的阶层”,戈特利普最近被喷子咬得多了,对此很敏感,“己所不欲勿施于人,平心而论我完全可以接受我所设计的体制当中给自己安排的位置”。

“你这话简直与色目衍圣公一个口气”,范硁然措辞尖锐起来,“对于你这种宅男来说,通过鸡犬之声维持人际关系就够了,但你就没考虑过邮差的立场么?”

“考虑过吖,必要的交流还是允许的”,戈特利普为自己辩护,“除了外交事务之外,学术交流也可以”。

“那么旅游呢?”范硁然追问,“你自诩不出户知天下,靠的也是阅读那些冒险家的游记吧?”

“确实如此”,戈特利普承认,“但是作为政治主张一定要旗帜鲜明,这世道没有中庸的立足之地,只有偏执狂才能生存”。

“那么就不再继续这个话题了”,范硁然决定见好就收,之前吵过多次都没有结果,“你知道有史以来销量最大的书籍是什么么?”

“啥吉尼斯世界纪录已经记载了”,戈特利普回忆报纸上的豆腐块新闻,“圣经”。

“错了,是《塔纳赫》”,范硁然纠正,“每印刷一部圣经一定附带一份,与此同时单行本还在色目社区当中畅销”。

“不,是摩西五经”,戈特利普抬杠,自己是神学专业出身,对于并非脑筋急转弯的提问,没有诉诸权威途径而是轻易相信了吟游诗人的炒作,面子上挂不住,“撒玛利亚人还没灭绝呢”。

范硁然笑而不语。

“即便撒玛利亚人灭绝了”,戈特利普不知道自己是否已经找回了场子,于是补充一句,“已经发行的销量又不会归零”。

“按照这个标准,应该是《创世纪》才对,无论什么书籍,都是第一卷销量最高”,范硁然钓鱼成功掩饰不住心中欢喜,“真正追更到最后的死忠,远不如看着看着就高呼‘烂文下架’然后从此不再充值续费的幡然醒悟者更多”。

“谁会只看《创世纪》啊?”戈特利普反问,“自打抄经人成为职业认证以来,最少也是五卷打包起,不拆零单卖”。

“法拉沙人”,范硁然言简意赅,“当初对‘应许之地’理解错误,或者领头羊所托非人,结果走到埃塞俄比亚去了也”。

“我明白了”,戈特利普恍然大悟,“你就是想找个捧哏的搭档配合吐槽色目人,一人单挑落語太累了”。

两人大笑。客厅内外充满了快活的空气。汉娜探头看了一眼,戈特利普挥手示意没事。

“活跃气氛完毕,继续严肃的话题吧”,范硁然把脸一板,“你认为一路追更到《启示录》的死忠,除了那帮‘选民’之外还有自带干粮摇旗呐喊的傻哔么?”

“即便是‘选民’也没有百分之百确信的安全保障吧”,戈特利普从神学跳槽到哲学,对神棍大忽悠已经免疫了,“只有十四万四千张入场券,是已经早就内定了还是弥赛亚下凡的时候现场抽奖呢?”

“也可能是拍卖,价高者得救”,范硁然严密的考虑问题,“好比诺亚方舟那时候,船票想必很抢手,如果真有这事的话”。

“一般不是抢票,而是抢船”,戈特利普的思维也很严密,“哪怕是海难,只要不是以暴力维持秩序,乘员争抢救生艇司空见惯”。

“活下来的可以随便撒谎,这叫幸存者偏差”,范硁然补充,“就看海事法庭审判记录,因为遇难者漂流到岸当场对质,趁乱谋财害命的歹徒被绞死的也有不少”。

“也就是说,或者大量筚路蓝缕披荆斩棘绝处逢生的相关历史记载是谎言,或者真有看不见摸不着的绝对暴力维持秩序负责替钦定的幸存者保驾护航”,戈特利普听懂了,“你认为哪种可能性较大呢?”

“后者”,范硁然回答,“聪明的神棍不比聪明的法师少,还成天钻研天人感应或者说天堂办公室政治,对剧本的存在唯一稳定性深信不疑,不像是伪装或者自我催眠”。

“剧本……”戈特利普记忆力超群,对年轻时反复诵读的经典倒背如流,很快就找到例证,“你必……我必……真像是导演在给演员说戏”。

“就是这段”,范硁然知道戈特利普在说什么,“我在德累斯顿的时候,就是因为这段,与色目人吵起来了”。

“你确认色目人不是因为身处水深火热之中由于虚构的承诺而坚持空头支票的有效性么?”戈特利普严肃的问,“这个细节很重要”。

“我确认,使用了一些话术”,范硁然回答,“色目人被我激怒之后就放话‘不用你们撵,到时候我们自己会走’,然后自觉失言,我再问什么都不肯说了”。

“那从列邦聚集回来的人所住的地……聚集他们到自己的土地,连一个也不再留在列国那里”,戈特利普背诵片段,“看来只要色目人能在黎凡特站稳脚跟,这边遍地都是的色目社区就会被全部放弃”。

“不惮以最大的恶意揣测,教会不允许色目人拥有不动产,也是剧本的一环,避免既来之则安之入乡随俗的风气蔓延”,范硁然补充,“跑路的时候肯定要轻装上阵,坛坛罐罐都不要了,当然没必要关注所在地后来会怎么样”。

“你说的是‘跑路’,可是实际情况色目人通常是被撵走的”,戈特利普抓住一个破绽,“那些历史记载难道都是假的么?”

“所以说你不接地气,成天务虚就容易想当然,没有调查就没有发言权”,范硁然很不客气,“通常跑路的是耍钱的色目人,然后其它所谓‘教授、医生、记者、手工艺人、小职员’不想跟着跑也不行了”。

“根据历史记载,驱逐色目人之后当地经济会大幅下降,社会运转也会凝滞”,戈特利普嘴硬,“虽然未必崩溃,但是伤筋动骨总免不了,这种情况还是应该尽量避免”。

“那是以前,自打普鲁士率先开展义务制教育批量生产专业人才以来,情况好多了”,范硁然解释,“所以才会从善意揣测变成恶意揣测,难道蝗虫吃光庄稼之后,还会留下来帮苦主种地不成?”

“你还有什么情报?”戈特利普感兴趣了,“党内同志应该互相帮助”。

“从以色列亡国开始到最近,在色目社区内部称为‘旧约主义革命时期’,柏林的门德尔松被尊称为最后一代衍圣公”,范硁然提供情报,“而自打汉堡的门德尔松改姓巴托尔迪以来,出现了‘新约主义革命时期’这种字眼”。

“万恶的旧社会与百善の新时代啊”,戈特利普想起了相关联的两个短语,“这是要革谁的命呢?”

“仅凭色目人自己,谁的命也革不了,众目睽睽之下什么动作都施展不开”,范硁然阐述推理,“但是如果按照文艺理论,跌宕起伏的爽文剧本当中,神转折骚操作层出不穷,都是导演指挥配角龙套反派一丝不苟兢兢业业履行岗位职责”。

“谁是导演,有哪些配角龙套反派”,戈特利普认为推理本身没问题,但是需要补充证据,“导演有那个能力将最高指示坚决贯彻落实到基层么?”

“如果是自己人就可以无条件配合,为了什么集体利益”,范硁然解释,“当然明面上肯定不会承认甚至不会公开,现实毕竟不是话剧,被蒙在鼓里的所谓观众,其实都是被哄来捧场的群众演员,只不过自己不知道而已”。

“不对,现实中不可能批量培养死间,再怎么洗脑也有漏网之鱼”,戈特利普反驳,“明确自己角色任务的间谍特务卧底,事到临头反悔的情况太多了,没有那么多视死如归的烈士”。

“谁说都是死间?”范硁然纠正,“大部分是演员,台上装死,下台该干嘛干嘛”。

“你倒不如说是棋子,杀完一局原地满血复活”,戈特利普忽然想起,“刚才你说过了,色目人在下一盘大棋”。

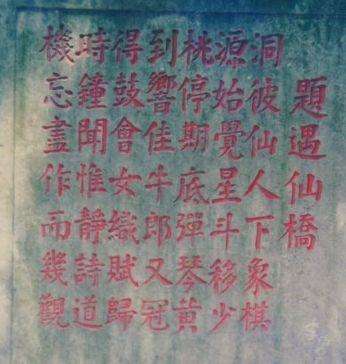

“最近在埃塞俄比亚挖出一块石碑,这是拓片和译文③,你看看”,范硁然递给戈特利普一张纸,“也有一个棋子都不会死的那种游戏,只要棋子通权达变识时务,见势不妙就原地投降,然后忠诚度拉满为虎作伥,又见势不妙了只要再投降回来就行”。

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,戈特利普念了两句诗,“色目教堂放高利贷已经不是新闻了”。

“北国风光,千里冰封,万里雪飘”,范硁然念了两三句诗,“原地苟延残喘的撒玛利亚人或许不是以色列后裔,但是消失的十支派哪儿去了,是不是雅威祂老人家高瞻远瞩算无遗策运筹帷幄决胜千里,用了两千年时间安插到世界各地潜伏下来了呢?”

“早安,慈悲的夫人”,范硁然又来了。

“早安,睿智的先生”,汉娜回礼,“戈特利普在书房”。

“早安,精益求精的先生”,范硁然打招呼,“棋谱钻研得怎么样了?”

“早安,博学无方的先生”,戈特利普反唇相讥,“讽刺我‘扬长避短’就直说,打哑谜我不太擅长”。

“你还不是一样,讽刺我‘样样稀松’”,范硁然走到桌边坐下,与戈特利普面面相觑,“咱们的知识学体系,都有短板吖”。

“现在的知识,领域划分得太细了,最近已经没有年轻人敢于自称‘博物学家’了”,戈特利普感慨,“就说这个碑文,我就不信是你自己翻译出来的,但是我没有证据”。

“我也没说是自己翻译的吖,只不过拿到译文之后,根据自己掌握的情报略作调整”,范硁然承认,“术业有专攻,那些古典学者各个都把教会方面的批评‘不知道任何耶少爷下凡之后的事情’当成对自己的称赞呢”。

“这几天恶补了一阵了棋类游戏的常识,就发现市面上没有一本书是兼顾共时与历时的”,戈特利普感慨,“有广度的没深度,就像是走马观花的旅游手册;有深度的没广度,就像是闭门造车的产品说明书”。

“天下文章一大抄,善抄书者可以成创作④,不善抄书者只会抄袭剽窃借鉴企图复制并成功”,范硁然讽刺,“看了这么多参考资料,你现在是不是有一种创作,不,编纂的冲动?”

“我相信你的冲动比我更强烈”,戈特利普回答,“对此我一无所知,纯属外行,抄都不知道从何抄起”。

“我还是更关注政治和意识形态,旁征博引都是为了这个目的”,范硁然解释,“之所以判断是将棋,是因为有其它情报来源显示,市面上活跃的名角大腕都有替身演员或曰影武者负责游戏代练,更有甚者指使无数分身干惊天动地事做隐姓埋名人”。

“难怪棋子不会死,只会在被俘虏后纳头便拜,不,死掉的棋子慢慢的消失,换一枚新的摆上去”,戈特利普同意,“人名替换我能理解,但是你还留着原本的‘象’字,刻意展示修改痕迹,又是为什么?”

“因为将棋并不是自打一开始就没有‘象’的,曾经还作为钦定接班人培养,破茧化蛹或曰鱼跃龙门之后,哪怕大统领阵亡也不算战败”,范硁然解释,“你可以当作凯撒之于奥古斯都⸺我是说职称⸺那么理解。情报显示,拜占庭沦陷之后不久,‘醉象’的编制就被取消了,也没有设立类似的岗位”。

“你在暗示,这块石碑是伪造的?”戈特利普问,“有没有旁证?”

“我没有那个水平鉴定文物真伪,唯物主义造诣还不够充沛”,范硁然回答,“但是呢,只要目标受众相信这是真的,就是真的。你精通唯心主义,想必不至于怀疑这一点”。

“确实,石人一只眼,挑动哪里天下反”,戈特利普承认,“当然还可能在鱼肚子里塞布条,以及深更半夜学狐狸叫”。

“当代已经没有玩家知道‘醉象’曾经存在了,除了好奇心和求知欲爆表的皓首穷经老学究之外”,范硁然强调,“不惮以最大的恶意揣测,应该与迦太基象兵编制退出现役有关,军校当中培训多兵种联合作战能力的战棋游戏也逐步转化为纯粹的娱乐手段”。

“那可就早了,第二次布匿战争结束之后就没有了。作为兵种没有军事意义,其指挥官还企图凭借历史渊源继续维持世袭高第良将的政治地位,贩卖情怀造就审美疲劳之后当然就被扫地出门了也”,戈特利普曰若稽古,“畜牲毕竟是畜牲,本能压过理智,不,畜牲根本没有理智,所以才会被各种物质刺激所干扰,未必一切行动听指挥”。

“有理智的人类也未必一切行动听指挥吖”,范硁然提出反例,“经过训练形成条件反射的人,已经异化为工具了,战场上是炮灰,工作中是螺丝钉,游戏里面,就像个玩具兵”。

“也就是说,在上古时期色目政治规矩和组织纪律当中,为了保证权力交接顺畅,规定太子监国,不,监军,掌握当时战斗力最强大的象兵军团”,戈特利普严密的考虑问题,“后来随着技战术的发展,能够发挥主观能动性的人类,已经不再把只有唯物主义天赋而无唯心主义智慧的畜牲放在眼里了,于是导致政局动荡乃至改朝换代甚至亡国灭种”。

“应该就是这样”,范硁然同意,“如果真有办法勒令畜牲一切行动听指挥,人畜合一如臂使指,战象还是比战马更强大”。

“亡灵巫师与行尸走肉,天灾兵团略有耳闻”,戈特利普继续严密的考虑问题,“还有可能是提线木偶,也就是人造的傀儡,联省共和国的绝密”。

“听你这么一说,色目人真的是要反攻倒算了”,范硁然不忘初心牢记使命,把戈特利普的判断往自己的预设结论上套,“就看色目人自己的教义,说主子一时兴起环游世界去了,代理的奴才把国家搞得稀巴烂,还得等选民夹着皮包,不,包皮,回来救场”。

“别碰瓷,我没这个意思”,戈特利普否认,“现在的色目人,甭说君主,连僭主都没有。色目社区各自为战,简直是一盘散沙。色目贵种即便奋六世之余烈,攒够了武德惦记着篡党夺权,都找不到目标”。

“那就是民主了,当年耶少爷惦记着复辟的时候,自称色目人的王,结果色目人都不承认”,范硁然吐槽,“咱们的皇帝陛下,既是罗马人民的国王也是日耳曼尼亚的国王,不是德意志人民的国王;咱们的国王陛下,刚摆脱了只能‘在普鲁士’窝里横的形象”。

“名不正则言不顺,言不顺则事不成”,戈特利普引经据典,然后想起一件事,“你不是德累斯顿人么?唔,不想与波兰人一起山呼‘国王陛下’是吧?”

“你关注的是政府,而我则关注人民”,范硁然解释,“你也没有称呼为勃兰登堡边疆伯爵阁下嘛”。

“确实那边才是柯尼斯堡”,戈特利普承认自己的措辞有破绽,但是找了个借口,“反正现在连成一片了”,然后补充一句,“但泽是自由市”。

“你又不是容克,我也不是”,范硁然直指人心,“市民和地主还是不一样的”。

“你到底想说什么?”戈特利普听着有些迷惑,“我既不是保皇派也不是造反派,更没惦记着改朝换代,换个贵种鞠躬”。

“再怎么说,普鲁士国王也是德意志人,只不过宫廷里面那些人就未必了”,范硁然解释,“虽然政府尊崇信义宗,人民也把路德当革命导师,但是霍亨索伦家族和其它贵种,都已经改信归正宗了”。

“这我知道”,戈特利普碰上熟悉的领域,决定接话,“德累斯顿也一样,还不是重新允许梵蒂冈活动了么?”

“我是说,国王陛下本人的态度,到底是把一小撮容克以及裹胁的农奴当成立国之本呢,还是我们这些市民”,范硁然接口,“就看美泉宫的情况,越来越依靠马扎尔人了,你该知道洛林已经钦定入赘这事了吧?”

“在我的政治主张当中,农业是重中之重,粮食安全必须保证”,戈特利普决定正面回答,“只要容克能提供足够的农牧产品确保境内市场自给自足,就必须在体制当中有一席之地”。

“容克农庄的产品价格,能竞争得过罗刹么?”范硁然提到关键,“那边压迫灰色牲口的稳准狠,比咱们残忍得多”。

“你可别是想向我推销什么‘比较优势’吧?”戈特利普怀疑,“咱们有什么优势?手工业不如威尼斯尼德兰不列颠,农牧业不如罗刹,还远不如法兰西有钱。如果开放的大门越开越大,只会变成殖民地”。

“并且人口相对过剩,逃荒去百善の新世界的德意志人不知道有多少”,范硁然没有反驳而是顺着话头展开,“色目人倒是很有钱,你就不想想他们的钱是从哪里来的么?”

“杀鸡取卵不可行”,戈特利普听着气氛不对,“安定团结的大好局面来之不易,应该珍惜,并且号召人民群众以实际行动维护国家的稳定和发展”。

“我没说杀鸡取卵”,范硁然否认,“告诉你一件事,有个从波兰来的色目人捷尔任斯基,通过门德尔松银行的融资,建立了一家蹴鞠俱乐部,唤作‘柏林迪纳摩’”。

“我对娱乐新闻不感兴趣,报纸从不看三版”,戈特利普奇怪范硁然为啥提起这件事,“当年希腊罗马有得是娱乐,剧场遍地都是,迦太基倒是不苟言笑一门心思到处捞钱。现在色目人终于开窍了吧?”

“用于融资的抵押品,是一个魔晶矿”,范硁然补充情报,“品质很高还没有伴生杂质的那种”。

“这不就是‘家里有矿’嘛,有錢是真的能為所欲為的”,戈特利普听了也没啥想法,“大少爷敞开了败家,没准几代都败不干净”。

“如果仅仅是挥霍的话,用不着拆借过桥贷款,那为啥要融资呢?”范硁然追问,然后继续补充情报,“那个矿,是很罕见的复合双晶,正能量和气元素完美的融合在一起”。

“科学技术是第一生产力,虽然我不懂”,戈特利普大方的承认短板,“但是我知道,能开矿的色目人肯定是白手套,没准特许都不是颁发给本人的”。

“波兰那种奇葩国家,百分之十的贵种,百分之二十的色目人”,范硁然补充,“骗子太多了,傻子不够用了,高利贷都不知道放给谁好”。

“剩下百分之七十的灰色牲口,零零七不懈奋斗也还不上主子欠债的利息了,已经放出的高利贷变成烂账了”,戈特利普补充,“看来这是要堤内损失堤外补啊。难怪有传言说德累斯顿的世子不想接这个烂摊子呢”。

“贵种都是空降的,地皮也是空降的,尤其是萨克森。存人失地,人地皆存;存地失人,人地皆失”,范硁然吐糟,“要是上山下乡随便找个淳朴的贫下中农问他萨克森在哪儿,多半答不出来。这个常务取缔役公爵阁下的岗位,就好比鞑靼可汗的大帐篷一样到处流窜”。

“看来也惦记着采邑脱实向虚了”,戈特利普分析,“地皮刮不动了,人走茶凉的用益权也没什么吸引力了”。

“但是欠的一屁股债还得还,各安其位各尽其责就不够用了”,范硁然指出戈特利普政治主张的破绽,“家里有矿也不保险,惦记着从原材料供应者阶层向上移动呢”。

“你就直说吧,甭兜圈子绕弯子了”,戈特利普等着范硁然甩包袱,“我知道大老远把魔晶运到安特卫普不容易,问题是这边买得起魔法道具的市民也不多,能源供大于求”。

“没有需求可以想方设法制造需求,办法总比困难多”,范硁然提醒,“对了,你不知道,这种正气双晶提供的电力,比单独两块魔晶要稳定得多”。

“天地有正气,杂然赋流形”,戈特利普念了两句诗,掩饰自己知识学体系存在重大缺陷的尴尬,“就像琥珀卡特尔那样,正气托拉斯⑦应该在筹备当中吧?”

“老公”,汉娜收拾完杯具餐具,坐到桌边喝茶,看着戈特利普正在读报纸,忽然想起一个问题,“今天范硁然先生过来,会怎么打招呼呢?”

“应该是……‘温柔的夫人’吧?”戈特利普放下报纸,想了一下回答,“那家伙‘诛心’已经成习惯了,形容‘有心之人’的时候很少使用客观描述的措辞”。

“那我应该怎么回答呢?”汉娜追问。

“叫他‘坚强的先生’就可以了”,戈特利普回答,然后继续看报纸。

“最近你们在吵什么?”汉娜继续问,“上次听见书房里面动静很大,但是不敢进去打扰你们”。

“还是政治和意识形态呗”,戈特利普把报纸放在桌上,不看了,“德意志何去何从,我们不操心,还能有谁操心”。

“报纸今日头条位置总是醒目应景推荐‘坚决服从无忧宫的集中统一领导’相关社论”,汉娜有不同意见,“不在其位不谋其政,你们拳拳报国之意未必有人心领,反而会被当成犯上作乱的无政府主义者呢”。

“集中统一领导的最高指示为啥不是来自柏林的紫禁城呢?”戈特利普反问,“虽然波茨坦的园子不是挪用军费修的,但是我想不出除了‘向法兰西学习,向法兰西致敬’以外的任何理由”。

“看着凡尔赛宫眼红呗”,汉娜感慨,“哪怕陛下自己没这个打算,宫里那帮人缘好情商高的王国栋梁也会成天撺掇”。

“修好了后悔也晚了,那么大的园子不能荒废下去,总得有人负责打理吧?”戈特利普感慨,“如果陛下自己不住进去,等于每年大把银子掏出来专门为了请别人享受,这种经济头脑简直望之不似人君”。

“这个我不懂,但是报纸上总说‘新朝气象’什么的”,汉娜接口,“社论总是强调,新时代要与旧社会坚决划清界限”。

“我们吵的就是这个,那家伙总是盯着色目人不放”,戈特利普解释,“最近大批色目人忽然集体改信基督教了,可是市面上又没人逼他们”。

“为啥呢?”汉娜问,“即便信教了,色目人缴的税也没见少多少”。

“说深了你也听不懂”,戈特利普耐心解释,“就从教义看,你觉得耶老爷和耶少爷有啥区别?”

“耶老爷高瞻远瞩算无遗策运筹帷幄决胜千里,并且战无不胜攻无不克”,汉娜琢磨了一下经文,“耶少爷就不一样,成天吃瘪,打落牙齿和血吞,还得赔笑脸,最后还被当成替罪羊”。

“但是呢,仔细一琢磨,耶老爷的威风,现在看来都是人力所能及的程度”,戈特利普谆谆教导,“洪水了瘟疫了什么的,还因为巴别塔的建造就担心被人类爬到头上”。

“是啊!”汉娜忽然想通了,“耶少爷就不一样,五饼二鱼的神迹⸺我是说如果真的存在的话⸺确实不是人类能做到的事情”。

“我跟你讲,你别往外说”,戈特利普压低声音解释,“最新研究成果证明,这种神迹是可能的,但是一定要依赖非人的力量,也就是‘拣选’的能力”。

“你是说……耶少爷真的是……神?”汉娜也压低了声音。

“我可没这么说,法师从来不这么认为”,戈特利普纠正,“一个朋友给我解释过其中的原理,但是我听不懂”。

“色目人最多把耶少爷当先知”,汉娜说,“并且地位从来也没超过摩西”。

“摩西证明自己是先知的时候,伴随着电闪雷鸣以及声震遐迩的台词,这才吓唬住色目人,从此担任了耶老爷的凡间代言人⑤”,戈特利普解释,“后来有好事的法师,跑到犄角旮旯的生番那里,预测了天气之后使用扩音法术,实现了同样的效果”。

“竟有这样的事?”汉娜睁大眼睛,额头亮晶晶的。

“所以法师们总是怀疑,耶少爷也是通过同样的手段,才能聚敛信徒另立门户”,戈特利普解释,“但是一直没找到随时使用‘神力’的方式,于是没有亲眼见过并且不信的色目人,都不把肉体凡胎的耶少爷当回事”。

门铃响了,汉娜也知趣的按捺住好奇心,走去开门。

“早安,坚强的夫人”,今天的范硁然拎着行李箱。

“早安,呃,温柔的先生”,汉娜回礼打磕巴,没想到台词与预期不同,抢戏了,“戈特利普在餐厅”。

“早安,有心人”,范硁然打招呼,“正气双晶标本研究得怎么样了?”

“早安,范硁然同志”,戈特利普打招呼,“我不是法师也不是炼金术士,只能从外表观察获得一些结论”。

“晶轴夹角与之前其它的标本不太一样吧?”范硁然直接挑明,“与历史记载能否对的上号?”

“能”,戈特利普言简意赅的回答,“天顶漂移差不多有真凭实据⑥了”。

“那我就啥也不说了”,范硁然没有坐下,行李箱也拎在手里没有放下。

“记住这个名字”,戈特利普抓起笔,在便笺上写了一个单词,撕下递给范硁然,“不要念出来”。

“嘬……咂……ずあ゜ぬお゜すあ゜し”范硁然看着这个一串另类字母胡乱拼凑的帐号,嘴唇运动但没有出声,“哪儿来的野种?”

“谁知道呢?哪儿都有可能”,戈特利普看着范硁然把字条吞进嘴里,“毕竟是人种博物馆嘛”。

“那就告辞了”,范硁然也不啰嗦,摘下礼帽抚胸,立刻又戴上,扭头就走。

“汉斯”,戈特利普忽然喊出范硁然的名字,“多保重”。

(完)

- ① 西塞罗

- ② 亚伯拉罕・门德尔松・巴托尔迪

- ③ 夏娃亚当会佳期,月底弹琴又赋诗;寺静惟闻钟鼓响,音停始觉星斗移。多少黄冠归道观,见机而作尽忘机;几时得到桃源洞,同彼仙人下

象棋。

- ④ 梁启超

- ⑤ 《出埃及记》20:19

- ⑥ 根据地轴进动数据以及历史档案记载,先秦到东汉(771BC-220AD)的北极星是「北极」,而汉末到明初(220AD-1368AD)的北极星是「天枢」,现在的北极星才是「勾陈一」。

- ⑦