“听吟游诗人说,吃了唐僧肉可以长生不老?”正在刷盘子洗碗的乌呼鲁傻呵呵的问。

“不知道,也许妖怪就是吓唬吓唬他罢了,让他意识到团队合作的重要性”,菲利克斯一边砍瓜切菜一边回答,“否则按照料理流程,最起码也要先宰了,然后吊起来放血才对”。

“我想也是”,乌呼鲁丢掉幻想准备斗争,集中精力收拾餐具,“茹毛饮血的妖怪就算不忌讳口味,惦记着吃唐僧刺身,也得先扒光了洗干净是吧?”

“无论什么东西吃下肚,最终都会变成一坨屎”,菲利克斯毫不忌讳在厨房里面讨论不洁净的话题,“屎味的巧克力和巧克力味的屎,你想吃哪个?”

“能把屎做成巧克力味,你的厨师等级已经到了九十九了吧?”乌呼鲁念诵街头小广告,“烹饪技术哪家强?佛罗伦萨有金翔”。

“不知道,从来没培训过,吃着吃着就会了”,菲利克斯回答,“无他,唯手熟尔”。

“你是怎么熟到这个程度的?”乌呼鲁很是羡慕,“我在前一家馆子打工那么久,也没能把厨艺练出来”。

“小时候家里逼的”,菲利克斯轻描淡写的回答,“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉”。

“是以君子远庖厨也”,乌呼鲁条件反射般接口,然后觉得有点不对劲,“你这话是不是说反了?”

“没反,双胞胎兄弟两个,谁当君子谁当小人,这是个问题”,菲利克斯想起了往事,“反正从外表看不出来,身份互换也没关系”。

“唔……看来你是斗争失败的那个”,乌呼鲁打杂这么久,情商还是不高,“然后就开始负责家里的后勤保障了吧?”

“怎么会?”菲利克斯摇头,“谁敢把饮食安全交给心怀怨望的家伙?随便加点私货,死都不知道怎么死的”。

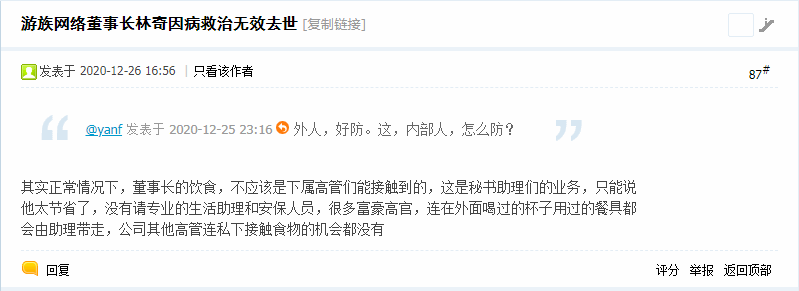

“听说大户人家的厨房管理严格,从进货到加工每个环节都可追溯,上餐前还有银针试毒和宠物试吃”②,乌呼鲁确实是好奇,听了那么多美食评书,再对照自己的职业生涯,反差明显,心里不平衡。

“你只是听说而已,我则是亲见”,菲利克斯回忆无忧无虑的童年,“这也不能吃,那也不能吃,馋的心里痒痒,只能自己动手丰衣足食”。

“听说过色目人忌讳很多”,乌呼鲁点头,“以前的老板就经常去色目专供的肉店收购下水”。

“没那么多”,菲利克斯纠正,“现在的色目人除了红豆汤之外,别的什么都不忌讳了”。

“咦?这我倒没听说过”,乌呼鲁对照生活经验发现有些对不上号,“每次一不留神说了政治敏感关键字,色目人就勃然作色跳将起来掏出管制刀具作不共戴天状”。

“还有吃完了就从兜里掏出小圆帽戴头上的”,菲利克斯补充,“然后门外一群小圆帽呼啸而入,揪着老板问私了还是官了,或者当场赔偿精神损失费,否则就去指定法院当场走完宪法第四条特事特办流程”。

“南山必胜客的大名如雷贯耳”,乌呼鲁感慨,“所以你才特意在门口贴出公告‘本店绝非清真,色目食客自重’?”

“我的店,我做主”,菲利克斯开始收拾禽兽了,挥舞了一下带血的厨刀,“如果他们不肯自重,那就红豆汤伺候,让他们喝个痛快”。

“这个红豆汤对你的打击有这么大么?”乌呼鲁作为一起筹备开店的合伙人,如今店里唯一的伙计,私下里与菲利克斯说话很随便。

“出门忙活一天了,刚进家门发现弟弟殷勤的嘘寒问暖,递过来一碗绿豆汤,说是清热解暑”,菲利克斯气哼哼的说,“刚喝完,弟弟就三步并作两步冲向宅邸,边跑边叫‘爷爷~~~他同意了!’”

“然后你就从以扫变雅各了?”乌呼鲁设身处地的琢磨了一下,发现这事确实无解。

“确切的说,是色目人雅各”,菲利克斯声明,“我还有其他两个名字,日耳曼人路易,鞑靼人菲利克斯”。

“现在你是以鞑靼人的身份活动?”乌呼鲁问,“还是仅仅是名字而已?”

“反正不是色目人了”,菲利克斯想起当初离家出走的场面,傍晚时分通过长长的门廊,每跨过一对廊柱,上面的烛台就应声熄灭,最终在黑暗中离开了生活过多年的社区。

“真是不堪回首的往事啊”,乌呼鲁同情的说,“不过看你也算混出来了”。

“米饭该煮好了”,菲利克斯看时间差不多了,“先吃工作餐?”

“好啊好啊”,乌呼鲁饿了。

“吔屎啦,梁纳德!”菲利克斯用盘子盛满米饭,往上浇了一勺咖喱,放在桌上。

“真香!”乌呼鲁・梁纳德抓起勺子就吃。

“欢迎光临”,菲利克斯看着斯米尔诺夫带着一脸肉沫进门,“怎么回事?”

“想早点吃”,斯米尔诺夫擦着脸,怎么都擦不干净,“路过肉铺的时候惦记着直接买食材”。

“你怎么说的?”

“我说,郑屠”,斯米尔诺夫忿忿的说,“要十斤鲜牛肉,细细切作臊子,不要见半点旧的在上面”。

“乌呼鲁”,菲利克斯招呼伙计,“你再去一趟把肉买了,顺便向郑巴耶夫先生解释清楚”。

“我怎么了?”斯米尔诺夫不太明白。

“你不能光学吟游诗人说话,还学了个一知半解”,菲利克斯解释,“这话的意思,是在故意耍他”。

“是你告诉我要入乡随俗的”,斯米尔诺夫这才明白,“当然我就走街串巷熟悉风土人情去了”。

“先从最基本的待人接物开始吧”,菲利克斯解释,“别人怎么说,你就怎么说,德语直来直去没那么多弯弯绕,你就当说给驴听好了”。

“好吧”,斯米尔诺夫同意,“你们提前过来几百年了,我才来几天”。

“别‘你们’,我已经不是色目人了”,菲利克斯假惺惺的画了个十字,“本店也不欢迎色目食客”。

“但是毕竟还算鞑靼人吧?”斯米尔诺夫攀亲,“平时讲一口流利汉语化作汉人模样混进汉人堆里,也得看汉堡市委市政府认不认”。

“嘴上说不认,身体却很老实”,菲利克斯刻薄的评价,“把肉饼做熟了就当成本地特色了,还惦记着跟鞑靼人划清界限”。

“咱们文明的时候,他们还不知道在哪儿茹毛饮血呢”,斯米尔诺夫帮腔,“五十步笑百步”。

“你这词又用错了”,菲利克斯纠正,“毕竟可萨汗国已经完蛋了,这边可没有”。

“你们白的把脸一抹显出本相卷款跑路拍屁股走人”,斯米尔诺夫大忆昔日之苦大思今日之恨,“我们黑的只能留在当地苟延残喘”。

“没有根据地只能算流寇”,菲利克斯也不生气,“当初要是在高加索定居下来建城种地,就没这么容易完蛋”。

“那时候拉比不让吖”,斯米尔诺夫知道后悔也没用,“特么的照搬新石器时代的政治规矩和组织纪律,还不如绿人”。

“这事没那么简单”,菲利克斯评价,“小时候听爷爷讲经说法,把约拿的典故评价为远交近攻,还叮嘱我不要在外面提起”。

“这我没听过”,斯米尔诺夫知道家学渊源当中通常都包含了大批传媳不传女的秘笈。

“简单说就是当时的巴勒斯坦南北朝对峙,天下二分,犹太疲敝①”,菲利克斯长话短说,“然后就派了个外交官联络亚述去了”。

“当事人还不乐意是吧?”斯米尔诺夫回忆经文,体会到确实有点不对劲。

“这是民族属性压倒了部落属性”,菲利克斯复述家传教参,“约拿也不是一个人而是整个参谋团队,内部分歧明显”。

“最终谁去了谁就叫约拿?”斯米尔诺夫听到高僧大德讲经说法,犹如醍醐灌顶一般恍然大悟。

“就是这样”,菲利克斯说,“再然后以色列就完蛋了,被亚述武德逼着与时俱进,被开除出希伯来阵营喽”。

“所以圣城才是耶路撒冷,而不是撒玛利亚”,斯米尔诺夫进步很快,“所以亚述才会决定拿钱收兵,而不是宜将剩勇追穷寇”。

“你又用错修辞了”,菲利克斯纠正,“本来就是商量好的,亚述打完以色列之后,已经是强弩之末了。如果尼尼微毁约,那些黄金就用来雇佣周边其它武德了”。

“想起来了,后来亚述发兵南侵,只有犹太国保住了圣城”,斯米尔诺夫温故而知新,“亚述军中的瘟疫,也不是天灾而是人祸吧”。

“孺子可教也”,菲利克斯称赞,“当时爷爷就是这么夸我的”。

“后来巴比伦之囚又是怎么回事?”斯米尔诺夫继续追问秘传道法。

“因为撑不住了,与其苟延残喘不如转进如风”,菲利克斯知无不言言无不尽,“主动联系巴比伦,分批次迁徙豪门贵种”。

“那耶路撒冷原地就剩下贱种屁民了?”斯米尔诺夫听君一席话胜读十年书,“就当成包袱甩了啊!”

“是啊”,菲利克斯点头,“色目人在巴比伦的待遇好得很,一国两制,高度自治,社区简直是国中之国,拉比们闲得连《塔木德》都编出来了”。

“没看过,太多了”,斯米尔诺夫很有自知之明,“你想必是从小就看这些东西吧?”

“我也看不进去,爷爷说现在要入乡随俗与时俱进了,否则与世隔绝的社区就是个大监狱”,菲利克斯回忆,“不和当地人打交道,怎么做生意啊”。

“我看你这店里挺冷清的嘛”,斯米尔诺夫这才发现店里只有自己一个顾客,所以刚才的谈话肆无忌惮不打自招爆料泄漏国家机密兼宇宙奥秘。

“万事开头难”,菲利克斯早有心理准备,“调整口味也需要一段时间”。

“回来了”,乌呼鲁拎着鲜肉进门,“接下来是不是让我把它细细的切作臊子?”

“还是我来吧”,菲利克斯刚才嘴上说话,手里一直在备菜,“割不正不食,不得其酱不食”。

“这边规矩还挺多”,斯米尔诺夫评价。

“有资格摆谱的才装哔”,菲利克斯很不客气,“港口鱼市附近都是蓝领工人,中午脏兮兮的进店狼吞虎咽,吃完抹嘴走人,哪儿那么多破事”。

“馋了”,斯米尔诺夫盯着菲利克斯的动作,咽了口唾沫。

“好了,鞑靼牛肉”,菲利克斯隔着吧台把盘子放在斯米尔诺夫面前,“这边的名字叫‘肉脍’,别忘了”。

“欢迎光临!”菲利克斯和乌呼鲁同时招呼。

来人刚拉开门,往店里看了一眼,立刻扭头关门就走。

“我说这位客人”,菲利克斯无奈的盯着面前的盖世太保,“有您在,鬼都不上门”。

“那是因为昨天晚上我在你这里喝到了假酒!”盖世太保声色俱厉。

“昨天晚上?”菲利克斯回忆,“没注意到您老人家大驾光临啊?”

“我穿着便衣来的!”盖世太保一旦换上制服,那就扯虎皮当大旗,抖起来了。

“我没印象”,菲利克斯实话实说,对于盖世太保的专业能力不做任何评价。

“告诉你,捷克拉格啤酒通常浓度很高”,盖世太保那严肃的目光在菲利克斯和乌呼鲁两人脸上来回移动,“但是昨天晚上,我的裤子并没有被粘在椅子上!”

“您平时喝酒都……”乌呼鲁刚开口,就被菲利克斯捂住了。

“所以我今天穿制服过来了!”盖世太保似乎没听出来。

“您想调查些什么?”菲利克斯问。

“把酒桶搬出来让我看看!”盖世太保下令,菲利克斯一个眼色,乌呼鲁扭头就冲向库房。

“您也知道,本店没有酿造权”,菲利克斯解释,“都是从旁边集贸市场买的”。

“我知道!”盖世太保硬邦邦的说,“买的假酒难道就不是假酒吗?!”

“来了来了”,乌呼鲁把空酒桶搬到店里,擦了把汗喘了口气。

“您看,布拉格特许‘王国’牌”,菲利克斯指示商标位置,“本店一向使用优质食材,提供精品酒水”。

“这明明是‘王国’!”盖世太保仔细端详,勃然作色,“我看你像英国间谍!”

“啥?”菲利克斯大惊失色,又看了看商标,扭头问乌呼鲁,“怎么回事?”

“黑乎乎的字母凑成一坨,我哪儿认得出来啊”,乌呼鲁喊冤,“都是老主顾了,没注意看商标”。

“你说的那家老主顾,已经连夜跑路了!”盖世太保的情报网也不是摆设,“你们是最后一笔交易”。

“您是说,跑路之前清仓大甩卖”,菲利克斯试探着回答,“把之前砸手里的假冒伪劣产品都脱手,赚一笔是一笔,反正不要脸了”。

“我怀疑他是英国毒贩的销售网点!”盖世太保上纲上线,“啤酒太好喝了没注意到,昨晚到家才发现浓度有问题”。

“要不……您尝尝渣打啤酒?”菲利克斯大致明白了盖世太保的权限,“市委市政府特意修宪,全票通过补充条款,行宫也没意见”。

“身为帝国军人,当然要以身作则支持国货”,盖世太保义正辞严,“帝国永不倒,国货当自强”。

“那……我看看后面还有没有真货,下酒菜还是油炸脆骨吧?”,菲利克斯弄清楚来龙去脉,惦记着先把眼下这单生意做了,“乌呼鲁,你去买鸡脆骨,三棱的那种”。

“烤的也行”,盖世太保同意,“快点!”

“要不……您先来碗热干面垫垫?”菲利克斯知道现买现卖快不了,惦记着再做成一单。

“也行”,盖世太保同意,忽然想起来,提醒正要出门的乌呼鲁,“你就跟郑屠说,奉着马丁・鲍曼经略相公钧旨,要十斤寸金软骨,细细地剁做臊子,不要见些肉在上面”。

“欢迎光临!”菲利克斯和乌呼鲁同时招呼。

来人刚拉开门,往店里看了一眼,立刻扭头关门就走。

“我说这位客人”,菲利克斯无奈的盯着面前的税吏,“有您在,只有鬼才会上门”。

“你说谁呢?”盖世太保反问。

“他”,菲利克斯伸手一指斯米尔诺夫。

斯米尔诺夫翻了翻白眼,没说话。

“你爹包税你开店”,税吏开门见山,“我们怎么可能装看不见”。

“我已经和家里没关系了”,菲利克斯摊手,“再说了,我爹包的是什一税,我那份已经代缴了”。

“幸亏你不当色目人了,否则教会那份省了,地税会交的更多”,税吏语气刻薄,“最近几份完税证明拿出来!”

“这刚开店没多久,还没到日子呢”,菲利克斯鸣冤,“本店可是一向诚实劳动合法经营的啊,大老爷明鉴”。

“前天还卖假酒呢,让我抓了现行”,盖世太保火上浇油。

“什么?!假酒?!”税吏瞋目切齿,“我说怎么最近那么多吟游诗人鼓吹营改增,原来是境外反汉势力作祟!”

“喂喂,谁是境外反汉势力啊?减少重复征税,可以促使社会形成更好的良性循环”,盖世太保不爱听了,“这也是行宫根据经济社会发展新形势,从深化改革的总体部署出发做出的重要决策。目的是加快财税体制改革、进一步减轻企业赋税,调动各方积极性,推动服务业尤其是科技等高端服务业的发展,促进产业和消费升级、培育新动能、深化供给侧结构性改革”。

“这位官爷怎么称呼?”税吏扭头看着身着便衣的盖世太保。

“帝国中央安全局四处学习行走,六处乙科参赞,三处丁科代理督办,上尉警司,裴利岑科,参る!”盖世太保得意洋洋自报家门。

“原来就是那个勇者啊!久仰久仰!”税吏语气当中没有多少恭敬,反而尽是嘲讽。

“同姓而已”,盖世太保忽然就泄气了,反问税吏,“你呢?”

“克拉夫丘克”,税吏只报了个名字。

“波兰人在汉堡当官?”盖世太保奇怪,“看你这态度,还挺有前途的”。

“你个乌克兰人还不是给帝国当走狗”,税吏反唇相讥,用下巴一指菲利克斯,“他爹个色目人还不是负责刮地皮”。

“好了好了,家家有本难念的经”,菲利克斯打圆场,“日子还得过下去嘛~~~人是铁饭是钢一顿不吃饿得慌是吧~~~几位客官想吃点什么?”

“大列巴一个,红菜汤一盆”,斯米尔诺夫看见菲利克斯的眼色,赶紧当饭托儿捧场。

“对不起,没有”,菲利克斯气不打一处来,但是又不能当面指责,刚来没多久不知道本地口味也很正常。

“不知这位好汉在哪里高就?”盖世太保盯上斯米尔诺夫了。

“以前修炼美食道的时候,一起冒险的伙伴,现在负责本店特色食材供应”,菲利克斯赶紧给安排个身份,“各位知道有些山珍海味还是野生的好吃”。

“唔……比如呢?”盖世太保开始发挥专业能力了,“天上九头鸟,地下汉堡佬,这帮汉人可不好伺候”。

“喂喂,我又不是汉人,这边风俗就这样”,税吏有不同意见,“市委书记刘维尔主教,自己是从法国跑路过来的雨格诺派,还不是看不起外人,还问过‘夜郎与汉堡佬孰富’”。

“这我就不操心了”,盖世太保代表中央,对地方割据势力嗤之以鼻,“你们能把国税缴了就行”。

“真那么简单,你也不会被派过来了吧?”税吏代表地方,对中央集权动向高度警惕,“市长成天说大话,啥‘明犯强汉者虽远必诛’,特么的通过外地结算逃税,我们怎么跨境执法?”

“完成任务有困难你当面提吖”,盖世太保不以为然,“当时不说,搞不定了再找辙糊弄,也难怪”。

“谁敢?”税吏抱怨,“市长讲话的时候旁边就有个女骑士伴奏,每到台词慷慨激昂的时候,就把狼牙棒往地下一墩,整个讲台都在颤动”。

“女骑士?”盖世太保刚被调过来,还不知道。

“市委书记的侄女禹彤”,税吏解释,“身高八尺腰围也是八尺,满脸横肉一看就不是善主儿”。

“这边没有内举不避亲的规矩?”盖世太保不信,“虽然说教指挥枪吧,但是把亲戚塞进政府部门掌握军权,真的不是监视市长顺便插手政务?”

“名为侄女实为亲女”,税吏以异族身份说话不客气,“法国神棍就这样,练过蛤蟆功之后,外甥侄女就极大充沛了”。

“现在你还对营改增有啥意见?”盖世太保哪壶不开提哪壶,“关税同盟总是要建立的,占山为王的车匪路霸注定被扫进历史的垃圾堆”。

“你们真那么强硬,怎么不去比利时催款?”税吏也是哪壶不开提哪壶,“刚收上来就运到马德里去了吧?帝国有啥意见?”

“你怎么知道我们没去过?报表上全是赤字,税还没收上来就已经归佛罗伦萨了!”盖世太保纠正,“这是国家利益,懂吗?!我们不是掺和下巴的家务事!”

“就那次留言‘杀人者,偷天换日裴利岑科是也’?”税吏不以为然,“打个土豪劣绅杀鸡儆猴,吹得那叫一个凶啊”。

“不是我写的!”盖世太保急了,“只要是同姓,干了啥事都给勇者脸上贴金。我们刚拿下一窝毒贩,吟游诗人立马跟过来在墙上涂鸦”。

“你敢肯定不是行宫故意派你去的?”税吏不惮以最大的恶意揣测中央政策,“你是不是经常得意,就因为名字大吉大利,这才能沾光升官发财死老婆”。

“说不准”,盖世太保心里确实有些小算盘,岔开话题,“按你讲话,汉堡肯定也有叫苏季比宁的吧?没有的话最近也该派一个过来了”。

“几位客官”,菲利克斯打岔,“也该到饭点了,是不是……”

“来盘九头鸟!”斯米尔诺夫继续当饭托儿,这次现学现卖,专挑本地特色点餐。

“啥?”税吏看菲利克斯有些犹豫,没有斩钉截铁的拒绝,觉得有些奇怪,“真有这道菜?”

“当然”,斯米尔诺夫接茬,“就是我打回来的”。

“哦?”盖世太保也很好奇,“那就这个了,我也来这个”。

“能不能先把食材拿出来让我看看?”税吏惦记着业绩,“进口检疫手续有没有,特种商品备案了没有”。

“就是变异鸡蛇兽而已”,菲利克斯轻描淡写的说,“九个鸡头,九条蛇尾,除了十八个魔核之外,肉质倒是一般般”。

“魔核呢?”盖世太保追问,“报关了没有?”

“当场就挖出来卖掉了”,斯米尔诺夫回答,“带过来的只有肉”。

“本来是准备作为本店招牌的”,菲利克斯赶紧圆谎,“因为供应不稳定,就从菜单上删了”。

“就那个‘龙凤呈祥’?”税吏翻开菜单,果然发现有个菜名被标签糊住了,但还能依稀看出原来的字眼。

“其实入乡随俗的名字也想好了”,菲利克斯补充说明,“天使与撒旦”。

“欢迎光临”,菲利克斯看着工商、城管、消防进门,“我觉得几位官爷也该过来了”。

“少啰嗦”,工商放话,“鱼头泡饼一盘,鸟生鱼汤一盆”。

“俺也一样”,城管说。

“俺也一样”,消防说。

菲利克斯和乌呼鲁开始忙活。

“太咸了”,工商吃了一口,赶紧喝汤,“汤也太咸了”。

“要不……回锅接受葱姜蒜韭的再教育?”菲利克斯问。

“肯定是把汤倒掉一半再兑水吧?”城管一副门儿清的表情,“那我们还不如直接喝水呢”。

“一看你就是刚来的”,消防说,“开馆子宁淡勿咸,知道不?淡了还能放盐,咸了怎么办啊?”

“各位官爷,我也是最近刚把口味调整到接地气的程度”,菲利克斯解释,“这边的食客成天干重体力活,太淡了他们根本就不吃”。

“我们可不是贩夫走卒”,工商挥舞拍纸簿,城管耍两下警棍,消防拍拍头盔,“想出汗还不容易呢”。

“那给您几位重做三盆?”乌呼鲁在餐饮业摸爬滚打过,知道每家馆子开张都能碰上杀威棒,鸡蛋里挑骨头没事找事。

“免了!”工商阴阳怪气的反问,“公务员仗势欺人这事传出去,岂不是官逼民反了么?”

“要不这样”,菲利克斯决定也不藏着掖着了,“当着您几位的面,把咸味去掉”。

“哦?”城管阴阳怪气的质疑,“你还有这本事?”

菲利克斯在桌上放了个小碟子,掐诀念咒,三盆汤开始翻滚,碟子当中出现了一堆盐粒。

“好家伙,逆天行事”,消防阴阳怪气的称赞,“你就不怕天谴?”

“这盐,可别是你自己煮的吧?”工商开始执行公务,“把包装拿出来”。

“吕讷堡出品”,乌呼鲁递过盐袋子,上面印着“汉堡关税已付”。

“一辈子就买一袋是吧?”城管找茬,“这包装……可别是祖传的?”

“怎么会?”菲利克斯赔笑脸,“用过的盐袋子还没来及扔呢,就在屋后垃圾桶里面”。

“那就是火灾隐患!”消防把脸一板,“没准还是配合盗贼故意纵火呢”。

“看您这话说的”,乌呼鲁赔笑脸,“您几位觉得,该怎么整改?”

“问公会去吧!”三人站起来走了,没给钱。

三人刚出门,又进来一个虎背熊腰满脸横肉的彪形大汉。

“你知道为什么生意这么冷清么?”来人坐在吧台前面,盯着菲利克斯。

“现在知道了”,菲利克斯看着面前这个自称圣劳伦斯公会(孟)汉堡分会常委副书记、香主的家伙,“没去拜山头”。

“是码头!”香主强调,“虽然公会不仅仅局限于汉萨同盟,但是要求必须通航,与山里那帮家伙不一样”。

“这我还真不知道”,菲利克斯没有经过正规机构的专业培训,确实不清楚各种辈分排行盘道认亲的规矩,就连公会已经分裂成两派,都只是道听途说。

“知道了就好,不教而诛谓之虐”,香主引经据典,“那就赶紧把份子准备好吧”。

“现在给您?”菲利克斯决定破财消灾。

“我们舵把子是圣彼得教堂的驱魔同工”,香主提醒,“你把什一税交给他就行,当然你爹代缴的那份也不能省”。

店内,三人面面相觑。

“你怎么也不提醒我?”菲利克斯抱怨,“你不是在餐饮业混了这么久么?”

“一直打杂而已,交涉都是老板的事”,乌呼鲁解释,“再说了,一路办手续不是很顺利的么?我以为你已经搞定了”。

“嗯?”菲利克斯不明白,“跑了十几个部门盖了上百个章,也能算顺利?”

“你这算快的了,我都以为是你家里提前打好招呼的”,乌呼鲁说,“换别人,尤其是没有市民权的外人,每个部门都能跑个七八回”。

“竟有这样的事?”菲利克斯想明白了,毕竟自己是本地出生不是外来务工人员,办事的时候多半也看了家里的面子。

“一般都是排长队到窗口,里面直接说缺份材料,打回去重新准备”,乌呼鲁以前也帮忙跑腿排队,“等再来,又缺了其它材料,再回去准备。只要不打点,这个过程就没完没了,到最后真正盖章的时候,才发现那些材料都用不上”。

“每份材料准备起来也需要这么麻烦吧?”菲利克斯没有亲身经历,但是道听途说过不少段子,“比方说证明你是你,你爸是你爸,你妈是你妈,回出生地找教堂开具洗礼缴费收据……什么的”。

“原来你知道啊?”乌呼鲁也想明白了,这位大少爷离家出走就去冒险,顶多打尖住店,还从来没做过买卖。

“汉堡不是标榜自由么?”菲利克斯又不明白了,“这么折腾还有谁会来做生意?”

“自由不是无代价的”,乌呼鲁说话很有哲理,“只要加入公会,一切手续从简,还有人代办,当然佣金总得掏”。

“否则呢?”菲利克斯追问,“本地市民也被这么折腾?”

“那当然,一个萝卜一个坑,就说你租了这间门脸,原来那家人吃什么喝什么?就是祖传的店面,老大继承家业了,其它儿子干什么去了?”乌呼鲁强调汉堡市情与德意志国情,“如果有酿造权或者其它特许,还会更贵。你还没碰上抬价的是吧?”

“那接下来怎么办?”斯米尔诺夫看菲利克斯陷入沉默,忍不住开口询问。

“再坚持一阵”,菲利克斯下决心,“撑不住了就走人,继续冒险去”。

“我就不去了”,乌呼鲁说,没解释为什么。

三人继续沉默。

风铃响了,进来一位。

“对不起,已经打烊了”,乌呼鲁开口,“灶都熄了”。

“我吃过了”,来人没有离开的意思。

“有何贵干?”菲利克斯问。

“要不要考虑加入公会?”来人似乎自来熟,走到旁边拉开一张椅子坐下。

“白天你们来过了”,菲利克斯暂时不回答是否缴纳会费相关问题。

“那是海派异端吧?”来人暗示身份,“也就能搞搞离岸平衡,偶尔抢滩登陆,劫掠一把就走”。

“听起来,你似乎是自称正统的那一边?”菲利克斯搞不清楚圣劳伦斯公会的内幕,后面括号里面到底有多少种变化。

“当然,不带括号”,来人说。

“怎么称呼?”斯米尔诺夫听着口音挺熟悉。

“瓦伊什维尔卡斯・舒什克维奇”,来人就说了两个词。

“家名呢?”斯米尔诺夫听到父称词尾,没想到下面没有了,于是追问。

“这就是家名,非要说有,那就是明斯克”。

“你们也在汉堡有据点?”菲利克斯问,“份子钱到底交给谁?”

“没有,我就是个联络员而已”,明斯克回答,“海派异端虽然数量比较少,但却是比较团结的一方”。

“这又是为什么呢?”菲利克斯没问,斯米尔诺夫没问,乌呼鲁问。

“背靠大树好乘凉”,明斯克解释,“海派依托汉萨同盟,亦步亦趋建设据点,组织的基本框架已经成型了,总部也在吕贝克”。

“正统一边反而是一盘散沙?”菲利克斯仔细一琢磨,发现也不是不合理,“那么你们各自发展会员,没准还有内斗,到底是为了什么呢?”

“正因为是一盘散沙,才不想被异端各个击破吖”,明斯克解释,“最起码,理事会之类互相协调的机构总是有的”。

“你们的干部也都有神职身份么?”菲利克斯想起白天那个香主,本人是色目混混鸡鸣狗盗之徒没错,所属组织的一把手倒是成天板起一张伟大光荣正确脸做慈悲为怀状的神棍。

“通常都有,你应该知道为什么”,明斯克回答,“比方说现在这里的四个人,包括我在内,没有一个是德意志人”。

“汉堡的市委书记、市长、税吏……甚至盖世太保,都不是德意志人”,乌呼鲁补充,“这么一想,我们还是挺有前途的”。

“只要你们转变思想,从普世价值的立场出发,以高屋建瓴的视角,将本地人看作主所豢养的羔羊”,明斯克平静的说,“就会发现,迄今为止面临的所有问题,都可以迎刃而解”。

“在你们的计划当中,我们的用途到底是牧师呢,还是牧羊犬?”菲利克斯隐约感觉这是一条伟大光荣正确的贼船,上还是不上,这是个问题。

“你们还没入会呢,还没有为组织作出过贡献,就先考虑待遇问题,不太合适吧?”明斯克使用精致的官腔顾左右而言他,“我们是一个温馨的大家庭,就好比吟游诗人炮制的那些日常题材,主人、主妇、孩子、佣人、猫、狗……甚至还有耗子……各安其位,各尽其责”。

“我需要考虑一下,我也不能代表他们两人做决定”,菲利克斯说,“你去问问他们的意见吧”。

“菲利克斯,我听你的”,斯米尔诺夫直接表态,也算是没有给出正面答复。

“我的身份有些问题”,乌呼鲁说,“只要离开汉堡,就成了通缉犯”。

“那个奴隶烙印么?”明斯克似乎早已调查清楚,“猎场当中的野生动物,也有随意奔跑、跳跃的自由,只要它们不离开指定范围”。

“不是已经宣告无效了么?”菲利克斯当初就是运用所剩无几的人脉协助诉讼,庇护了从英国商船上逃出的乌呼鲁,“汉堡承认债务奴隶和劳改犯,也承认建立在雇佣基础之上的人身依附关系,但是不承认其它将人身视为财产的行为,尤其是以贩卖为目的的捕获”。

“你认为汉堡有能力跨境执法么?尤其是这种吃力不讨好的事”,斯米尔诺夫提醒,“咱们当初冒险的时候,多一事不如少一事的情况,碰上过太多次了吧?”

“只要改变身份就可以了”,明斯克的态度很明确,“你不是已经改过名字了么?”

“但是这个去不掉”,乌呼鲁掀开领口,露出锁骨上的烙印,“试过很多办法,包括割掉皮肉,但总是会重新生成”。

“虽然去不掉,但是可以修改”,明斯克伸出手,“只要你同意”。

乌呼鲁轻微的点了点头,然后就发现原本的烙印图案逐渐消失,取而代之的是一把镰刀和一个榔头互相交叉的纹身。

“唉……”菲利克斯长叹一声,“乌呼鲁,你已经上了贼船了”。

“我们不需要这些东西”,斯米尔诺夫直截了当拒绝,“身体发肤,受之父母,不可毁伤”。

“不是你们想像的那样”,明斯克解释,“这个图案并不是公会的徽章,也没有什么强制约束力,只是解放了原本的诅咒,并阻止了迷锁的侦测而已”。

“你熟悉迷锁的技术细节?”菲利克斯问,“连我都不知道”。

“又不是每个色目人都能接触到核心功能的”,明斯克若无其事的答非所问,“除了包皮之外,你和其他人有什么区别?”

“自打我懂事开始,就没见过自己的包皮”,菲利克斯对自己的身份很敏感,然后特意补充一句,“当然嘀~还在”。

“色目人虽然不算太多,但也不算少,各个精打细算,石头里都能榨出油来”,明斯克似乎要激怒菲利克斯,“多多生养遍布大地的同时,那么多包皮割下来,都喂了狗吃么?”

“你如果这么感兴趣的话,要不要我炒一盘色目包皮请你尝尝?”菲利克斯火气也上来了。

“包皮尝起来什么味?”乌呼鲁看气氛不对劲,赶紧插科打诨,企图活跃气氛,但是看三人的表情,似乎不认为这是个笑话。

“你知道你吃进肚子里的粮食蔬菜水果,都是用屎尿培育才会茁壮成长的么?”明斯克反问乌呼鲁。

“我知道你来干什么了”,斯米尔诺夫指着明斯克。

“我也知道了”,菲利克斯说。

(完)

- ①

- ②